概述

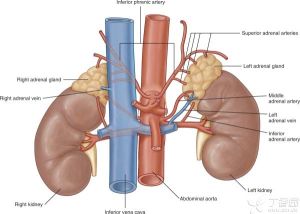

原發性醛固酮增多症(簡稱原醛症),是由於腎上腺皮質發生病變從而分泌過多的醛固酮,導致水鈉瀦留,血容量增多,腎素-血管緊張素系統的活性受抑制,臨床表現為高血壓、低血鉀為主要特徵的綜合徵。大多數是由腎上腺醛固酮腺瘤引起,也可能是特發性醛固酮增多症。症狀類型

腎上腺皮質腺瘤

腎上腺皮質腺瘤2、特發性醛固酮增多症(特症),本症為成人原症第二多見的類型,約占10%-40%雙側腎腺小球帶增生,有時伴結節,病因還不明確,有以下可能因素,血管緊張素I的作用被加強,在靜滴血管緊張素I後,醛固酮分泌增多的反對較正常和醛固酮患者為強,於特症患者血管緊張素轉換酶抑制劑可使醛固酮分泌減少,高血壓減輕,低血鉀上升,而於醛固酮患者,作用不明顯,促進固酮分泌的因子,ACTH前體物(POMC)N端肽的一個片斷,即人賴氨基r3-MSH(促黑素細胞素),為一糖肽段(50-76位)可興奮固酮分泌,作為較ACTH為強,特症患者可測得高濃度的免疫活性r—MSH,而固酮瘤患者濃度甚低此外,尿中曾則出興奮固酮分泌的糖蛋白,分子良介於4100-3600,人尿,血、垂體中皆可側到,在切除垂體後降低,此於特症患者明顯增高,還發現特症患者血中β內肽濃度也升高,以上研究提示特症中垂體釋放興奮固酮的因子,血清素拮抗藥賽啶可使特別是症患者固酮分泌減少,提示在本型中存在者經血清素介導的興奮固酮的分泌的因素。

3、少見內分泌大量固酮的腎上腺皮質癌,往往還分泌糖皮質類固醇,雄激素腫瘤體積大,直徑多在3cm以上,切面常顯示出血,壞死,腫瘤的惡性性質在細胞學上常難以確定,轉移灶的存在得以確診。

4、異位的分泌固酮的腫瘤,少見,可發生腎內的腎上腺殘餘或卵巢腫瘤。

5、糖皮質類固醇可抑制性固酮增多症,多見於青少年男性,可為家族或散發與ACTH晝夜節律平行,用生理代替性的糖皮質固醇數周后可使醛固酮分泌量、血壓、血鉀恢復正常,近年證實本病的發病機制同源染色體間遺傳物質發生不等交換,產生一種11β羥化醛固酮合成酶合體,11β羥化酶端調節區固酮合成酶的編碼。序列的相合,已直編碼11β羥化酶與固酮合成酶的基因皆位於第8號染色體,二者編碼區的DNA有95%相同,正常時醛固酮合成酶在腎上腺小球帶表達,11β羥化酶束裝代表大,後者受ACTH興奮性調控。原醛病人因其腎素分泌被抑制可並發一種相對良性的高血壓,如高血壓長期持續存在,可致心,腦,腎損害,長期低血鉀也可致心臟受累,嚴重者可致心室顫動,據報導在58例原醛病人中34%的病人有心血管併發症,15.5%的病人發生腦卒中,其中6.9%為腦梗死,8.6%為腦出血,並發高心病者9.4%,尿毒症1.9%,腦卒中13.2%(腦梗死5.79%,腦出血9.4%)。

臨床表現

不論何種病因或類型的原醛症,其臨床表現均是由過量分泌醛固酮所致。原醛症的發展可分為以下階段:

①早期:僅有高血壓期,此期無低血鉀症狀,醛固酮分泌增多及腎素系統活性受抑制,導致血漿醛固酮/腎素比值上升,利用此指標在高血壓人群中進行篩查,可能發現早期原醛症病例;

②高血壓、輕度鉀缺乏期:血鉀輕度下降或呈間歇性低血鉀或在某種誘因下(如用利尿劑、或因腹瀉)出現低血鉀;

③高血壓、嚴重鉀缺乏期:出現肌麻痹。

1.高血壓是原醛症最常見的首發症狀,臨床表現酷似原發性高血壓,有頭痛、頭暈、乏力、耳鳴、弱視等在門診內科就診。可早於低鉀血症2~7年前出現,大多數表現為緩慢發展的良性高血壓過程,呈輕~中度高血壓(150~170/90~109mmHg),隨著病程、病情的進展,大多數患者有舒張期高血壓和頭痛,有的患者舒張壓可高達120~150mmHg。少數表現為惡性進展。嚴重患者可高達210/130mmHg,對降壓藥物常無明顯療效。眼底病變常與高血壓程度不相平行,但同樣可引起心、腦、腎等靶器官損害,如左心室肥厚、心絞痛、左心功能不全、冠狀動脈瘤和主動脈夾層;一過性腦缺血發作或腦卒中、視網膜出血;腎功能不全等。

原醛症患者雖以水、鈉瀦留血容量增加引起血壓增高,但因“脫逸”現象的產生,使原醛症多數患者高血壓呈良性經過且不出現水腫。APA患者夜間血壓呈“勺形”下降,似乎仍存在晝夜節律。GRA型患者常有母系高血壓病史。

2.低血鉀

在高血壓病例中伴有自發性低血鉀,且不明原因尿鉀異常增高者,應首先考慮原醛症的診斷。血鉀在疾病早期可正常或持續在正常低限,臨床無低鉀症狀,隨著病情進展,病程延長,血鉀持續下降,80%~90%患者有自發性低血鉀,在APA型患者中較為突出,而在IHA和地塞米松可抑制型的原醛症患者中可不明顯甚至缺如。部分患者血鉀正常,但很少>4.0mmol/L,進高鈉飲食或服用含利尿劑的降壓藥物後,誘發低血鉀發生。

3.神經肌肉功能障礙

(1)肌無力(典型者為周期性麻痹):誘因為勞累、久坐、利尿劑、嘔吐、腹瀉。常見在下肢,可累及四肢,呼吸、吞咽困難,低鉀程度重、細胞內外鉀濃度差大者症狀愈重。

(2)肢端麻木、手足搐搦:游離鈣和血鎂(隨尿排出過多)減低。嚴重低鉀血症時,神經肌肉應激性降低,手足搐搦不明顯,補鉀後加重。

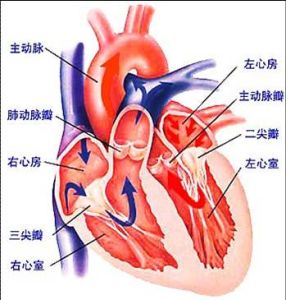

4.心臟表現

(1) 心電圖為低血鉀表現:QT延長、T波增寬、減低、倒置,U波上升。

(2) 心律失常:期前收縮(室性早搏多見)、室上性心動過速。

5.糖耐量減低

表現為低血鉀、B細胞釋放胰島素減少和糖耐量減低。

6.腎臟表現

(1)慢性失鉀;腎小管上皮細胞空泡變性;

(2)濃縮功能下降、多尿、夜尿增加;尿蛋白增多(低鉀性);

(3)常並發尿路感染。

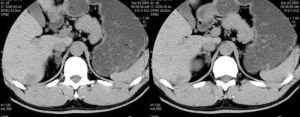

檢查

原發性醛固酮增多症

原發性醛固酮增多症(1)低血鉀大多數患者血鉀低於正常,多在2~3mmol/L,也可低於1mmol/L,低鉀呈持續性。

(2)高血鈉輕度增高。

(3)鹼血症細胞內pH下降,細胞外pH升高,血pH和二氧化碳結合力在正常高限或輕度升高。

(4)尿鉀高與低血鉀不成比例,在低鉀情況下每天尿鉀排泄量仍>25mmol。胃腸道丟失鉀所致低鉀血症者,尿鉀均低於15mmol/24h。

(5)尿比重及尿滲透壓降低:腎臟濃縮功能減退,夜尿多大於750ml。

2.血漿醛固酮(PAC)、腎素活性(PRA)測定及臥、立位試驗

因為原醛症和原發性高血壓患者的血漿醛固酮水平有重疊,目前大多數學者提出用血漿醛固酮與腎素活性的比值(PAC/PRA)來鑑別原醛症與原發性高血壓,若PAC(ng/dl)/PRA(ng/ml·h)>25,高度提示原醛症的可能,而PAC/PRA≥50則可確診原醛症。

3.尿醛固酮水平測定

正常人在普食條件下尿醛固酮排出量為9.4~35.2nmol/24h,原醛症患者明顯升高。

4.生理鹽水滴注試驗

患者臥位,靜脈滴注0.9%生理鹽水,按300~500ml/h速度持續4h正常人及原發性高血壓患者,鹽水滴注4h後,血漿醛固酮水平被抑制到277pmol/L(10ng/dl)以下,血漿腎素活性也被抑制。原醛症,特別是腎上腺皮質醛固酮瘤患者,血漿醛固酮水平仍大於277pmol/L(10ng/dl),不被抑制。但腎上腺皮質球狀帶增生患者,可出現假陰性反應,即醛固酮的分泌受到抑制。但應注意對血壓較高及年齡較大、心功能不全的患者應禁做此試驗。

5.卡托普利(開博通)試驗

正常人或原發性高血壓患者,服卡托普利後血漿醛固酮水平被抑制到416pmol/L(15ng/dl)以下,而原醛症患者的血漿醛固酮則不被抑制。

6.安體舒通試驗(螺內酯)

醛固酮增多症患者,一般服藥1周以後血鉀上升,血鈉下降,尿鉀減少,症狀改善。繼續服藥2~3周多數病人血壓可以下降,血鉀基本恢復正常,鹼中毒糾正。此試驗只能用於鑑別有無醛固酮分泌增多,而不能鑑別醛固酮增多是原發還是繼發。

7.鈉負荷試驗

低鈉試驗原醛患者尿鉀排量明顯減少,低血鉀及高血壓減輕。尿鈉迅速減少與入量平衡,腎素活性仍然受抑制;高鈉試驗正常人及高血壓病人血鉀無明顯變化,原醛症患者血鉀可降至3.5mmol/L升以下,症狀及生化學改變加重,血漿醛固酮仍高於正常。

8.血漿18-羥皮質酮(18-OH-B)測定

腎上腺皮質醛固酮分泌瘤患者血漿18-OH-B(醛固酮的前體)水平明顯增高,多>2.7mmol/L(100ng/dl),而特發性醛固酮增多症和原發性高血壓患者則低於此水平。

診斷

原發性醛固酮增多症的診斷

原發性醛固酮增多症的診斷確診條件如能證實患者具備下述三個條件,則原醛症可以確診。

(1)低血鉀及不適當的尿鉀排泄增多:實驗室檢查,大多數患者血鉀在2~3mmol/L,或略低於3.5mmol/L,但病程短且病情較輕者,血鉀可在正常範圍內。如將血鉀篩選標準定在低於4.0mmol/L,則可使診斷敏感性增至100%,而特異性下降至64%;血鈉多處於正常範圍或略高於正常;血氯化物正常或偏低。血鈣、磷多正常,有手足搐搦症者游離Ca2常偏低,但總鈣正常;血鎂常輕度下降。

(2)醛固酮分泌增高及不受抑制:由於醛固酮分泌易受體位、血容量及鈉濃度的影響,因此單獨測定基礎醛固酮水平對原醛的診斷價值有限,需採用抑制試驗,以證實醛固酮分泌增多且不受抑制,則具有較大診斷價值。

(3)血漿腎素活性降低及不受興奮:血、尿醛固酮水平增加和腎素活性的降低是原醛症的特徵性改變。但腎素活性易受多種因素影響,立位、血容量降低及低鈉等均能刺激其增高,因此單憑基礎腎素活性或血漿醛固酮濃度(ng/dl)與血漿腎素活性[ng/(ml·h)]的比值(A/PRA)的單次測定結果正常,仍不足排除原醛症,需動態觀察血漿腎素活性變化,體位刺激試驗(PST)、低鈉試驗,是目前較常使用的方法,它們不僅為原醛症診斷提出依據,也是原醛症患者的病因分型診斷的方法之一。

鑑別

原發性醛固酮增多症室上性心動過速

原發性醛固酮增多症室上性心動過速本病使用排鉀利尿劑,又未及時補鉀,或因腹瀉、嘔吐等病因出現低血鉀,尤其是低腎素型患者,需作鑑別。但原發性高血壓患者,血、尿醛固酮不高,普通降壓藥治療有效,由利尿劑引起低血鉀,停藥後血鉀可恢復正常,必要時結合上述一些檢查不難鑑別。

2.繼發性醛固酮增多症

是指由於腎素-血管緊張素系統激活所致的醛固酮增多,並出現低血鉀。應與原醛症相鑑別的主要有:

(1)腎動脈狹窄及惡性高血壓此類患者一般血壓比原醛症更高,病情進展快,常伴有明顯的視網膜損害。惡性高血壓患者往往於短期內發展為腎功能不全。腎動脈狹窄的患者約1/3在上腹正中、臍兩側或肋脊角區可聽到腎血管雜音、放射性腎圖、靜脈腎盂造影及分側腎功能檢查,可顯示病側腎功能減退、腎臟縮小。腎動脈造影可證實狹窄部位、程度和性質。另外,患者腎素-血管緊張素系統活性增高,可與原醛症相鑑別。

(2)失鹽性腎炎或腎盂腎炎晚期常有高血壓伴低血鉀有時與本症不易區別,尤其是原醛症後期有上述併發症者。但腎炎或腎盂腎炎晚期往往腎功能損害嚴重,伴酸中毒和低血鈉。低鈉試驗不能減少尿鉀,血鉀不升,血壓不降。螺內酯試驗不能糾正失鉀與高血壓。血漿腎素活性增高證實為繼發性醛固酮增多症。

3.其他腎上腺疾病

(1)皮質醇增多症尤其是腺癌或異位ACTH綜合徵所致者,但有其原發病的各種症狀、體徵及惡病質可以鑑別。

(2)先天性腎上腺皮質增生症如11β-羥化酶和17α-羥化酶缺陷者都有高血壓和低血鉀。前者高血壓、低血鉀系大量去氧皮質酮引起,於女性引起男性化,於男性引起性早熟,後者雌雄激素、皮質醇均降低,女性性發育不全,男性呈假兩性畸形,臨床上不難鑑別。

4.其他

假性醛固酮增多症(Liddle綜合徵)、腎素分泌瘤、Batter綜合徵、服甘草製劑、甘珀酸(生胃酮)及避孕藥等均可引起高血壓和低血鉀。血漿腎素-血管緊張素Ⅱ-醛固酮系統檢查,現病史和家族史有助於鑑別。

治療

原發性醛固酮增多症治療藥物

原發性醛固酮增多症治療藥物1.手術治療

為保證手術順利進行,必須作術前準備。術前應糾正電解質紊亂、低血鉀性鹼中毒,以免發生嚴重心律失常。

2.藥物治療

凡確診IHA、GRA、及手術治療效果欠佳的患者,或不願手術或不能耐受手術的APA患者均可用藥物治療。IHA的治療可選用以下藥物:

(1)醛固酮拮抗藥螺內酯是原醛症治療的首選藥物,它與腎小管細胞質及核內的受體結合,與醛固酮起競爭性抑制作用,致使瀦鉀排鈉。當體內醛固酮過多時,螺內酯作用特別明顯,但醛固酮的合成不受影響,用藥期間,醛固酮的含量不變。

(2)鈣通道阻滯藥可抑制醛固酮分泌,並能抑制血管平滑肌的收縮,減少血管阻力,降低血壓。

(3)血管緊張素轉換酶抑制劑可使醛固酮分泌減少,改善鉀的平衡並使血壓降至正常。臨床常用的有卡托普利、依那普利、西拉普利、貝那普利等,具體用法同高血壓的治療。常見的不良反應有咳嗽、皮疹、頭痛、胃腸道不適等。本藥與保鉀利尿藥合用時可引起高血鉀,應慎重。

(4)抑制醛固酮合成的藥物氨魯米特(氨基導眠能),能阻斷膽固醇轉變為孕烯醇酮,使腎上腺皮質激素的合成受抑制。酮康唑,為咪唑衍生物,大劑量時可阻斷細胞色素P450酶,干擾腎上腺皮質的11β-羥化酶和膽固醇鏈裂酶活性,可使原醛症患者醛固酮顯著減少,血鉀及血壓恢復正常。但不良反應較大,長期套用有待觀察。

(5)垂體因子抑制劑賽庚啶為血清素抑制劑,可抑制垂體POMC類衍生物的產生,使患者醛固酮水平明顯減低,用於治療增生型原醛症。但對血鉀和血壓及長期療效仍待觀察。有的作者試用醛固酮刺激因子(ASF)製劑或鴉片素拮抗劑治療IHA。

(6)糖皮質激素地塞米松對GRA患者有效。適宜劑量可長期服用。必要時可加用一般降壓藥。用藥後可使血壓、血鉀、腎素和醛固酮恢復正常,使患者長期維持正常狀態。用藥期間需定期測血電解質、注意血鉀變化及藥物不良反應。

(7)腎上腺醛固酮癌大多數APC患者確診時癌細胞已發生廣泛轉移,可考慮使用大劑量順鉑治療。