基本信息

疾病名稱

原發性下肢深靜脈瓣功能不全

原發性下肢深靜脈瓣功能不全原發性下肢深靜脈瓣功能不全

疾病分類

普通外科

症狀體徵

下肢沉重、小腿隱痛、易疲倦、水腫和出血,以及症狀與站立、行動和臥床休息的有關

診斷檢查

1.原發性下肢深靜脈瓣膜功能不全常與股隱靜脈瓣功能不全同時存在,二者都因下肢靜脈高壓和淤血,釀成了一系列臨床表現(見下肢靜脈曲張)。本病在足靴區皮膚可發生營養性變化,如脫屑、變薄、變硬、粗糙、色素沉著及潰瘍形成等方面較單純股隱靜脈瓣膜功能不全為重。

2.作足背淺靜脈壓測定,可間接了解瓣膜功能,下肢深靜脈順行造影和逆行造影結合Valsalva技術,可進一步測定深靜脈瓣膜功能。根據Kistner標準,瓣膜功能的分級如下:

(1)瓣膜功能健全(0級):平靜呼吸時,無造影劑通過瓣膜向遠側泄漏。

(2)輕度瓣膜功能不全(Ⅰ級):有少許造影劑通過股淺靜脈最高一對瓣膜而向遠側泄漏,但不超過大腿近段。

(3)中度瓣膜功能不全(Ⅱ~Ⅲ級):有多量的造影劑通過深靜脈瓣膜而倒流,直達小腿。這一級的瓣膜功能不全可分為中度輕(Ⅱ級)和中度重(Ⅲ級)兩類,前者造影劑倒流終至止於胭窩平面,後者超過胭窩平面。

(4)重度瓣膜功能不全(Ⅳ級):造影劑向遠側倒流,直達踝部。

3.注意與深靜脈血栓形成後遺症、原發性大隱靜脈曲張和Klippel-Trenaunay綜合徵等相鑑別。

治療方案

一、治療

1.中度以上倒流的原發性下肢深靜脈瓣膜功能不全的治療,應控制深靜脈血液倒流。現有的手術方法包括瓣膜修補術、半腱肌-股二頭肌腱袢膕靜脈瓣膜代替術和帶瓣靜脈段移植術。

2.對原發性深靜脈瓣膜功能不全伴有大隱靜脈瓣膜功能不全者,除選擇上述控制深靜脈血液倒流的手術外,應同時作大隱靜脈高位結紮、曲張靜脈剝脫和筋膜上或筋膜下交通支靜脈結紮術。

二、術前準備

1.按手術前一般準備常規。

原發性下肢深靜脈瓣功能不全

原發性下肢深靜脈瓣功能不全2.按下肢靜脈曲張術前準備(見下肢靜脈曲張)。

三、麻醉要求

一般用蛛網膜下腔麻醉或硬膜外麻醉。

四、術中注意點

1.瓣膜修復時,使游離緣處於弧形的半挺直狀態,既不過緊,也不太松,如以生理鹽水沖洗,可見二瓣葉的游離緣有彈性的對直、拉緊,合攏後呈弧形。

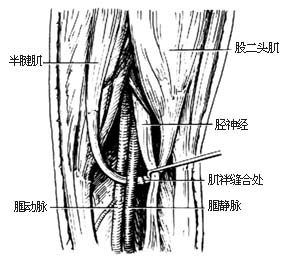

2.半腱肌-股二頭肌袢成形術,應注意形成的肌袢有足夠的長度(距切口5cm),不可過短,以免術後持續壓迫胭靜脈回流。

3.如同時行大隱靜脈高位結紮、曲張靜脈剝脫和交通支靜脈結紮術,術中注意點見下肢靜脈曲張手術。

4.腹股溝區切口中的細小管道應仔細結紮,以防術後發生淋巴瘺而影響切口癒合。

五、術後處理

1.按下肢靜脈曲張術後護理。

2.瓣膜修復成形術後應予肝素抗凝1周,此後過渡到華法令口服抗凝,至少持續半年。

六、出院標準及隨訪

切口癒合能行走,無併發症,即可出院。3個月及半年後複查治療效果,注意有無復發。

用藥安全

術後處理:

患肢抬高,鼓勵病人在麻醉作用消失後,作患肢足跖背伸運動,早期下床活動。術後3~5天靜脈點滴低分子右鏇糖酐500ml加複方丹參注射液18ml,每日1次。口服腸溶阿斯匹林片30mg,每日1次,共1周。