術語簡介

【概念】

簡單地說,卡西米爾效應(Casimir effect)就是在真空中兩片平行的平坦金屬板之間的吸引壓力。這種壓力是由平板之間空間中的虛粒子(virtual particle)的數目比正常數目減小造成的。

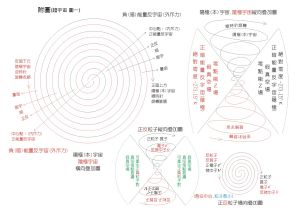

宇宙溫度降至絕對零度(宇宙可能的最低能態)的“零點能”場-模型圖

宇宙溫度降至絕對零度(宇宙可能的最低能態)的“零點能”場-模型圖大多數人認為,真空是空蕩蕩的。但是,根據量子電動力學(一門在非常小的規模上描述宇宙行為的理論),沒有比這種觀點更加荒謬的了。實際上,真空中到處充滿著稱作“零點能”的電磁能,這正是麥克萊希望加以利用的能量。“零點能”中的“零”指的是,如果把宇宙溫度降至絕對零度(宇宙可能的最低能態),部分能量就可能保留下來。實際上,這種能量是相當多的。物理學家對究竟有多少能量仍存在分歧,但麥克萊已經計算出,大小相當於一個質子的真空區所含的能量可能與整個宇宙中所有物質所含的能量一樣多。

1948年,荷蘭物理學家亨德里克·卡西米爾(Hendrik Casimir, 1909-2000)提出了一項檢測這種能量存在的方案。從理論上看,真空能量以粒子的形態出現,並不斷以微小的規模形成和消失。在正常情況下。真空中充滿著幾乎各種波長的粒子,但卡西米爾認為,如果使兩個不帶電的金屬薄盤緊緊靠在一起,較長的波長就會被排除出去。接著,金屬盤外的其他波就會產生一種往往使它們相互聚攏的力,金屬盤越靠近,兩者之間的吸引力就越強,這種現象就是所謂的卡西米爾效應。1996 年,物理學家首次對它進行了測定,實際測量結果與理論計算結果十分溫和。

引起的相關現象

【負能量物質】

負能量-蟲洞宇宙-結構模型圖

負能量-蟲洞宇宙-結構模型圖那么什麼樣的蟲洞能成為可穿越蟲洞呢? 一個首要的條件就是它必須存在足夠長的時間, 不能夠沒等星際旅行家穿越就先消失。 因此可穿越蟲洞首先必須是足夠穩定的。 一個蟲洞怎樣才可以穩定存在呢? 索恩和莫里斯經過研究發現了一個不太妙的結果, 那就是在蟲洞中必須存在某種能量為負的奇特物質! 為什麼會有這樣的結論呢? 那是因為物質進入蟲洞時是向內匯聚的, 而離開蟲洞時則是向外飛散的, 這種由匯聚變成飛散的過程意味著在蟲洞的深處存在著某種排斥作用。 由於普通物質的引力只能產生匯聚作用, 只有負能量物質才能夠產生這種排斥作用。 因此, 要想讓蟲洞成為星際旅行的通道, 必須要有負能量的物質。 索恩和莫里斯的這一結果是人們對可穿越蟲洞進行研究的起點。

索恩和莫里斯的結果為什麼不太妙呢? 因為人們在巨觀世界裡從未觀測到任何負能量的物質。 事實上, 在物理學中人們通常把真空的能量定為零。 所謂真空就是一無所有, 而負能量意味著比一無所有的真空具有 “更少” 的物質, 這在經典物理學中是近乎於自相矛盾的說法。

但是許多經典物理學做不到的事情在二十世紀初隨著量子理論的發展卻變成了可能。 負能量的存在很幸運地正是其中一個例子。 在量子理論中, 真空不再是一無所有, 它具有極為複雜的結構, 每時每刻都有大量的虛粒子對產生和湮滅。 一九四八年, 荷蘭物理學家卡什米爾 (Hendrik Casimir) 研究了真空中兩個平行導體板之間的這種虛粒子態, 結果發現它們比普通的真空具有更少的能量, 這表明在這兩個平行導體板之間出現了負的能量密度! 在此基礎上他發現在這樣的一對平行導體板之間存在一種微弱的相互作用。 他的這一發現被稱為卡什米爾效應。 將近半個世紀後的一九九七年, 物理學家們在實驗上證實了這種微弱的相互作用, 從而間接地為負能量的存在提供了證據。 除了卡什米爾效應外, 二十世紀七八十年代以來, 物理學家在其它一些研究領域也先後發現了負能量的存在。

因此, 種種令人興奮的研究都表明, 宇宙中看來的確是存在負能量物質的。 但不幸的是, 迄今所知的所有這些負能量物質都是由量子效應產生的, 因而數量極其微小。 以卡什米爾效應為例, 倘若平行板的間距為一米, 它所產生的負能量的密度相當於在每十億億立方米的體積內才有一個 (負質量的) 基本粒子! 而且間距越大負能量的密度就越小。 其它量子效應所產生的負能量密度也大致相仿。 因此在任何巨觀尺度上由量子效應產生的負能量都是微乎其微的。

另一方面, 物理學家們對維持一個可穿越蟲洞所需要的負能量物質的數量也做了估算, 結果發現蟲洞的半徑越大, 所需要的負能量物質就越多。 具體地說, 為了維持一個半徑為一公里的蟲洞所需要的負能量物質的數量相當於整個太陽系的質量。

如果說負能量物質的存在給利用蟲洞進行星際旅行帶來了一絲希望, 那么這些更具體的研究結果則給這種希望潑上了一盆無情的冷水。 因為一方面迄今所知的所有產生負能量物質的效應都是量子效應, 所產生的負能量物質即使用微觀尺度來衡量也是極其微小的。 另一方面維持任何巨觀意義上的蟲洞所需的負能量物質卻是一個天文數字! 這兩者之間的巨大鴻溝無疑給建造蟲洞的前景蒙上了濃重的陰影。

【零點能量的證據】

既然電磁波零點能量如此巨大,照理應該很容易觀測它的效應,其實不然,因為它密度分布相當均勻。但是在某種特殊情況下,當此均勻分布受到些許擾動,便可偵測到此一效應。在1940年代末期,藍姆(W. Lamb)用二次大戰時所發展出來的雷達技術,發現電磁零點能量擾動造成原子光譜的些許偏移,其偏移量約1000MHz,此即謂藍姆偏移(Lamb shift)。

另一個是卡什米爾效應(Casimir effect),它預測兩片靠近的金屬片會互相吸引。考慮兩片分開特定距離的金屬片,能存在其間的波,其半波長之整數倍應與此距離相等,而在兩板之外,幾乎所有波都會存在。外側波所帶的能量及動量遠大於內側,此種不平衡造成金屬板互相靠近(見附圖)。

再回到基本問題,為什麼電子在最低能階軌道運行時不會輻射能量?上述現象跟這個問題有何關係?我曾試著拿零點能量理論來加以解釋。我發現我們可以想像電子仍按古典物理所預期的不斷釋出能量,但同時也不斷自環境「零點能量海」中吸取相等的能量做為補償,兩者形成動態平衡。

【重力是長距離的卡什米爾力】

零點漲落理論也讓我們對重力有更深一層的看法。愛因斯坦廣義相對論中,對重力有詳細的描述,但我們對其基本性質仍很不清楚。廣義相對論充其量只是描述,並沒有揭示其深一層的動態意義。於是,想把重力和其它力(電磁力、強核力、弱核力)統一起來的企圖,和重力場量子化的努力都一再遭遇困難,而追根究底都是因為對最基本的層次缺乏了解。為排除此一困難,理論學家們便訴諸于越來越複雜、越抽象的數學,如最近所發展出來的超重力理論和超弦理論等。

已故的蘇俄物理學家沙哈洛夫(A. Sakharov)則持完全不同的看法,他認為重力或許根本不是一種基本作用力,而是一種次級力或僅是與其它非重力場相關的一種殘餘效應而已。重力可能是零點能量受物質存在影響而改變所形成的。如果此一觀念正確,則重力可以是一種卡什米爾力。雖然沙哈洛夫沒有作更深一層的推導,但他也列出了一些重要的條件,比如導出用零點能量理論參數表示的重力常數G。

我曾經仔細研究沙哈洛夫的重力理論並得到一些正面的結果。一個質點沈浸在充塞宇宙的零點能量海中,會造成一種微弱而不規則的顫動。當有兩個以上的質點存在時,它們不但受漲落的背景零點能量場的影響,同時也受其它質點產生力場的影響。這些相互作用的總和便形成重力。按此重力可稱得上是一種長距離的卡什米爾力。

由於卡什米爾力的本質為電磁作用,故此一形式的重力理論便自動成為統一場論的一員。此一新理論最大的優點在於:它能幫助我們了解重力基本作用的方式及特質,包括重力為什麼如此微弱;為什麼只有正物質而沒有反物質的存在;又因為零點能量無所不在,以致重力場無法遮蔽等等。而這一切正是已往的理論所無法解釋的。

【零點能量的起源】

至此,我們已說明了原子基態軌道電子不輻射及重力場的問題。接下來的問題是,零點能量最初是從那裡來的?這有兩派說法,其一認為零點能量不過是宇宙存在的部分邊界條件,比如說是宇宙初生大霹靂後殘留至今的背景輻射。另一派則認為,零點能量是由宇宙間所有帶電粒子的量子漲落,放出能量所形成的。

最近,我針對後者的可能性作一計算,我假設零點能量使宇宙間的質點產生振動,而所有宇宙間質點振動釋出能量的總和,回過頭來又形成零點能量。兩者可形成自給自足的循環。

【古典物理與量子物理的爭議】

雖然零點能量理論是量子力學成熟期的產物,然而,紐約市立大學的博伊爾(T. Boyer)卻持有相反的看法。在1960年代末期,他開始提出一個問題:假如我們完全保留古典物理學,再加上一個隨機的零點能量漲落背景,而此背景條件可以假設最初由大霹靂產生,隨後以前述自我滿足式的循環生生不息的持續著,則我們可否由此全古典式的模式中導出量子理論來?

博伊爾從量子力學早期的幾個問題開始著手,諸如黑體輻射曲線、光電效應等。結果,他那全古典式的方法,竟然將一些著名的量子力學的結果一一再現。這套方法便稱作「隨機電動力學」(stochastic electrodynamics, SED),有別於量子電動力學(quantum electrodynamics, QED)。事實上,美國洛色拉莫國家實驗室的米洛尼(P. Milonni),在讀過博伊爾的理論後說道,如果1900年代的物理學家走的是這條路的話,會比遵循蒲朗克的量子假說來得舒服些。

到目前為止,用SED可以導出與QED相同結果的問題還包括:簡諧振元問題,卡什米爾與凡得瓦力、真空中加速運動的熱效應等。當然,SED仍有它待克服的難題,比如量子力學中著名的薛丁格方程式,目前仍無法由SED理論獲得。然而,很多研究者滿懷信心認為,此一問題終將克服。屆時,雖然量子力學是否該被SED所取代,仍將是個爭論不休的問題。但不管最後結果如何,SED因為引進零點漲落背景條件而獲致目前輝煌的成果,代表當初量子力學寫完最後一章的同時,已經確定終將賦予真空中的漲落終無比榮耀的地位。

【宇宙起源與零點漲落理論的套用】

現在剩下最大的一個問題是,到底宇宙是從那來的?或者,以現代的術語來說,大霹靂是怎么引起的?真空中的量子漲落與此有什麼關係嗎?紐約市立大學的泰倫(E. Tyron)在1973年主張,宇宙之誕生最初可能是由真空中一個大規模的擾動所引起。這個概念後來由塔甫茲(Tufts)大學的維嵐京(A. Vilenkin)所引用,在其所著《膨脹中的宇宙》一書中有進一步的闡釋。他說,宇宙可能是經由量子穿隧效應,自表相為空無一物的虛無中,幻化出一切,即我們所稱的宇宙。這樣的說法反映出,物理學家至此已一再將問題的解答,求諸於虛無與漲落。

對於零點漲落理論的心儀者而言,心裡或許還存在一未解的疑問,那就是如此偉大的理論究竟對現實世界,有無實用的價值?是否有可能自真空中抽取電磁能量?針對此一問題的可能性,加州休斯研究實驗室的佛維德(R. Forward)曾經有過詳細的探討。

此外,在未來的工程界中,是否有可能會分化出一類如李政道所稱的「真空工程學」工程師?人類面臨的能源危機是否可能經由對於零點能量海的駕馭而得以解決?畢竟零點能量存在的基本形式是,伴隨著高度隨機性且趨向於互相抵消。因此,如果我們能夠找到一個辦法可以將零點漲落的渾沌性整合成一致性,則基於零點漲落高能量內涵的特質,我們必定能自其中獲致巨大的效益。

由於目前對於零點漲落所知仍然相當有限,我們不得不回歸至蘇俄自然科學史學者波朵尼(R. Poldolny)的名言:「草率否定一項可能實現的套用,其結果將與貿然保證其成功一樣的不負責任。」究竟人類是否能利用這把上帝的火炬──空間中的量子漲落,只有等待時間來解答了。