概況

廣西漢語中人數較少的方言分布圖

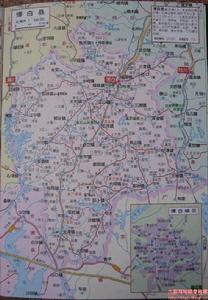

廣西漢語中人數較少的方言分布圖(1)新民話 屬客語粵台片涯話小片,聲母23個,韻母48個,聲調6個。主要分布在南部東平、合江、沙河、龍潭、大壩、雙旺、松旺、菱角,東部鳳山、新田、大垌、沙陂、那卜、英橋、文地、三江、寧潭,北部三育(部分)、黃凌(部分)共19個鄉鎮,以及博白、城廂、綠珠、徑口、大利、頓谷、那林、江寧、旺茂、三灘、浪平等鄉鎮的部分地區。使用人口約96萬,約占3/5。

(2)地佬話 屬粵語勾漏片,有24個聲母、55個韻母和10個聲調。主要分布在縣城,北部城廂、綠珠、雙鳳、徑口、浪平,西部水鳴、大利、永安、頓谷、那林、江寧,中部亞山、旺茂、三灘(部分)等十多個鄉鎮,以及東平、沙河等鎮的部分村落。使用人口約60萬,約占2/5。

(3)福建話 屬閩語當中的閩南語,分布在浪平鄉少數村落,使用人口不到1萬。

(4)廉州話 屬粵語欽廉片,分布暫時不詳。

新民話篇

新民話的起源唐宋“國語”

新民話源出商周官話,在唐末宋初從中原漢語分出,至今仍保留著大量的先秦詞語、音韻,這能從客家人用新民話誦讀先秦經典、唐宋詩詞中表現出來,國語不能押韻的、客家話都可以押韻。甚至有學者為此指出新民話是唐宋標準“國語”。

羅香林在《客家源流考》認為:“就種族遺傳說,客家民系是一種經過選擇淘汰而保留下來的強化血統”,《梅州市梅縣區鄉土歷史讀本》載:“客人是中華民族最有力的一派”。柏楊《中國人史綱》說:“四世紀大分裂時代,中華民族從中原南遷,定居在五嶺山脈周圍,因為是僑居身份所以稱為‘客家人’,他們的後裔仍操著三世紀中原的古中國言語,可能是中華民族中血統最純的一支。”馬英九受台灣某客語電視台專訪時也特彆強調:“沒有客家話,就沒有客家文化!”可見,從顧炎武、黃遵憲、章太炎、林海岩、羅香林、柏楊到易中天這些“大家”,以至台灣“總統”馬英九,都有客家血統語言說,這不難看出客家為何歷經千年仍然恪守著“寧賣祖宗田、不忘祖宗言”的族訓、“天下客家是一家”的祖意。

五次南遷說

綜合有關資料考證,迫於北方少數民族入侵中原而引發的戰亂(即五胡亂華)、中原人口急劇膨脹而使耕地驟減等因素,客家先民自東晉開始南遷,當前學術界公認的是大規模遷徙“五次論”。第一次在東晉永嘉之亂至隋唐,多自河南遷江西。第二次在唐末宋初,黃巢起義迫使河南、安徽以及進入江西的漢人繼續南遷到閩西及贛南,進入宋代而形成客家民系。第三次是宋室瀕亡之時,南移漢人到達粵東、粵北一帶。第四次是在清康熙至乾嘉之際,清廷推行“湖廣填四川”的人口政策,又因鄭成功反清復明和南明政權的影響,部分客家人進四川、過台灣、入湖南、到廣西。第五次則在乾嘉之後,由於滿清鎮壓南方漢民的顛覆活動,分布在粵東北、粵中一帶的客家人從而遷至粵西、海南一帶。及至近代,部分客家人而遷往海外,主要分布在歐美、東南亞一帶。

入遷廣西

現在的新民話,主要在客家遷徙後期形成。新民話相對當地話(如地佬話)而言,即“先入為主,後來為客”之意。從當地大量族譜記載可知,三地新民話人祖先主要來自福建、廣東和江西。但是,入桂時間不是羅香林先生在《客家源流考》中所估計的是清初,而是在明代或稍早一點。如:

合浦《張金公六羅開基宗支譜》有載:“……揮公開宗立姓為張姓一世祖,繁衍生息,後裔遍布中華及海外各地。我宗支一百三十三世祖,仁良公,字天柱,號法受,祖妣黃氏,生有三子(長子張金)……(初)住福州省汀州府上杭縣豬市街瓦子巷,明朝成化三年(公曆1467年)……由閩遷粵……初到粵西暫住……明朝成化7年(公曆1471年)遷居廣東省廉州府石康縣六羅村(今廣西浦北縣張黃鎮六羅村委)。”

博白朱姓始祖於明弘治二年(公元1489年)由江西安遠縣遷來。另一脈朱姓自福建黃石經廣東高州、化州於明末清初遷入博白。彭姓據《彭氏源流》及祠堂碑記所載,由江西吉安盧陵而入粵到潮州,明代後期遷至廣西陸川,"乾隆14年(公元1749年)攜眷由陸川遷博白卜居於鳳山嘉里美村"。

黃姓據《黃氏族譜序》說:"溯我上縣始祖——昱公,是在元朝延佑5年戊午(公元1318年)由福建興化府莆田縣來任石城縣尹,於天曆元年戊辰(公元1328年),遷治新和驛(即今廉江縣址),公致仕後即奠基縣之舊治黃村(即今之上縣村),距今已669年矣!昱祖配姜李二人,誕凱珊、梅珊、柏珊三子,一本三枝,根深葉茂,長凱留舊籍,梅遷吳川,柏遷博白那亭(即今文地鎮內)。"由此看來,柏珊遷入博白時間當是元朝末年。

古之正音

其實早在明清已有學者關注客家話(新民話),並對此做過研究,比如一代宗師章太炎(炳麟)。顧炎武曾說客家話是“非三百篇之正音,抑亦秦漢之古音矣。”林海岩在其《客說》里提出“客音為先民之逸韻”,黃遵憲《梅州詩傳序》有云:“余聞之陳蘭甫先生謂客人語言,證之周德清《中原音韻》無不合……此客人者,來自河、洛,由閩入粵,傳世三十,歷年七百,而守其語言不少變”。章太炎在《客方言·序》中解釋:“廣東稱客籍者,以嘉應諸縣為宗……大氏(抵)本之河南,其聲音亦與嶺北相似。”章太炎為此對客家語言系統產生興趣,而作過一番研究工作,撰述《嶺外三州語》附在《新方言》後,選取了六十三條客話詞語,用《說文》、《爾雅》、《方言》、《禮記》、《毛詩》、《戰國策》、《老子》等古代典籍加以印證,說明客方言的詞源與客話所本,自志漢民族一派語言,早已如此。例如《說文》:“桄,充也”古曠切。《樂記》:“號以立橫,橫以立武。”《注》:“橫,充也。謂氣作充滿也。”《釋文》:“橫,古曠切。”桄、橫同字。三州謂廓大充滿為桄,轉入庚部。按“桄、橫同字”,但今客話音讀不同;從反切來看,古音是應讀“桄”為guang,IPA(國際音標)[kuaŋ](註:今客語一般讀guong,IPA[kuɔŋ]),但今新民話讀“橫”為vang(IPA[vaŋ]),失去中古的牙音(舌根音)。有部分地區客家話說袋子裡裝東西裝得滿滿的為“桄桄鼓鼓”guang guang gu gu(IPA[kuaŋ kuaŋ ku ku])。經過章太炎這番比較試驗,從而證明新民話(即客家話)保存了大量上古、中古語音。

語音特徵

雖然各地新民話口音存在一定的差別,但是新民話存在共性,這些共同的語音特點也是一般客家話擁有的。這些也是判別新民話在語言學上歸屬於客語的依據。

(1)語音上:多送氣音,古全濁聲母,不論平聲仄聲,大多變讀為送氣清音,如:“別、步、抱”多讀作[pʰ-],“地、大、弟”讀作[tʰ-],“在、字、坐”讀作[ tsʰ-],“舊、舅”讀為[ kʰ-]。古非敷、奉聲母部分字今讀作[f-],而部分字新民話讀重唇音,如“斧、分”念[p-](這裡,“分”作“給”解,一般大家寫作“奔”),“孵,訃”讀[pʰ-],“扶、肥”也念[pʰ-]。古曉匣母合口字,新民話中多讀[f-]聲母或[v-],如火,花念[f-],“話黃換”念[v-]。古是曉組聲母(如“基、欺、希”的聲母),在細音前不齶化,仍保留舌根及喉音[k-][kʰ-][h-]的讀法;大部分地區沒有撮口呼韻母[y](即國語魚的韻母ü),撮口呼韻母混入齊齒呼韻母[i];古鼻音韻尾和塞音韻尾各地不同程度地保留著。

(2)聲調上,廣西境內自稱新民話的客語基本都是是6個聲調,暫無其他聲調數的例子。

(3)辭彙語法上,最明顯的是保留了不少古漢語詞語。如“禾(稻子)、食(吃)、索(繩子)、面(臉)”。還有一些具有本方言特色的詞,如"眼珠仁(眼睛),眼汁、眼水(眼淚)"等。在語法上,常用一些如“老, 公,子,頭”等前綴、後綴;用一些特定的助詞或詞語(如“緊、正、過、誒、倒”等)表示動作時態;通過變化指示代詞和聲調變化區分近指和遠指等等。

常用辭彙

新民話的辭彙和語法比較豐富和穩定。如“吹牛”讀“車大炮”,“下雨”讀“落水”,“妹妹”讀“老妹”,“太陽”讀“熱頭”,“我們”讀“涯人”,“什麼”讀“乜介”,“猴子”讀“馬騮”,“吃飯”讀“食兜”,“豬舌頭”讀“豬利前”,“下面”讀“下低”等等。有的詞有音無字,但可以藉助粵語辭彙,口語通用。在構詞中,形容詞重疊多為“AABB”句式,如“花綠”說為“花花綠綠”。同時,常在前面加“老”或“阿”字作詞頭,如“老婆”、“老妹”、“阿叔”、“阿公”等,以示親切。在詞尾表示多時數常加“兜”字,如“某知幾多兜”。在語序中,同廉州話一樣,常把修飾性詞放在被修飾詞之後,如“我先走”讀“涯行先”、“多穿一件衣服”讀“著多件衫”。

地佬話篇

地佬話的形成地佬話在形成和發展中受到山川阻隔、西甌駱越人、客家話等綜合因素的影響。秦漢以來,中原漢人逐步南遷至博白。漢人進入博白後,一方面由於山川阻隔,與中原漢語越來越疏遠,逐步脫離北方漢語發展的軌道,但保留了大量古漢語的成分。另一方面,南移入博白的漢人,或聚群而居,或分散雜處,跟當地土著言語不通,風俗不同,但日久天長,互相往來,引起語言的互相影響,互相滲透,最後通過民族融合、互相吸收,既繼承和發展了古漢語,又吸收了一些非漢語的因素,從而形成了本方言——地佬話。客家人南遷至博白後,地佬話又受到客家話的影響。

“地佬”一詞僅在博白縣、陸川縣等地存在,是當地新遷來的客家人對先入居民的稱呼,“佬”在當地客家話中為“人”的意思,“地佬話”即為“地佬”講的話。同樣,相對而言,客家話在當地則被稱呼為“新民話”,“新民”即後來遷入的居民。

博白、陸川兩縣廣泛分布地佬話,屬於粵語勾漏片;最近有人說地佬話屬平話方言桂南系次方言,目前並未見相關論據。

現在,地佬話的分布地域,博白縣主要在縣城和北部的博白、徑口、浪平、雙鳳,西部的水鳴、永安、頓谷、那林、江寧,中部的亞山、旺茂和三灘部分地區等十多個鄉鎮。方圓六七十里,人口約六十萬,占全縣總人口的五分之二左右。

博白以外的地區:陸川縣,地佬話分布在的平樂馬坡、沙坡、米場等鎮;另在浦北縣東北部有些鄉鎮也屬平話方言地佬話,如六硍鎮、官垌鎮等。

目前博白比較強勢的語言是新民話(涯話)。由於當地講地佬話的人大多會講新民話,而講新民話的人基本聽不懂地佬話,使得新民話成了當地的通用語言,地佬話的套用有逐步減少的趨勢。若不採取措施,地佬話將成為一種瀕危漢語方言。

名人評地佬話博白藉的中國語言學會名譽會長、北京大學教授、世界著名的語言學家王力,母語為“地佬話”,其在巴黎留學的博士論文《博白方音實驗錄》,研究的對象就是地佬話。博白地佬話也因此在語言學界中名揚天下。

博白籍的中國語言學會理事、廣西大學教授秦似(王力的兒子)說:“談到鄉音,我們鄉里講的是一種土話,跟玉林、北流、容縣、陸川的土白話差不多,屬於粵系方言一支。這種土白話保存了《宋代廣韻》(現存最古老的一部完整的韻書)的聲調系統,至今仍有十個調數。”

| 常用字/詞 | 意思 | 例 |

| 么 | 什麼 | 么事 么人 |

| 冇 | 沒或沒有 | 冇時間 |

| 傾 | 一般是指多數人聊天 | 傾事情 |

| 聊/撩 | 玩 | 出去聊 |

| 搵 | 找 | 搵東西 |

| 攞或摞 | 拿 | 攞過來 |

| 閂 | 關 | 閂門 閂好 |

| 企 | 站 | 企身 企住 |

| 睇 | 看 | 睇電視 睇妹兒 |

| 分 | 給 | 分你 分我 |

| 己 | 第三人稱 “他” | 已得閒么 |

| 諗 | 想 | 諗么事 |

| 嫐 | 討厭 厭惡 | |

| 噶 | 語氣詞 | 好噶 壞噶 |

| 咁/噉 | 語氣詞 | 咁大 咁多 |

| 嘅 | 語氣詞 | 來嘅 |

| 咯/囉 | 語氣詞 | 來咯 |