南陽山區 歷史

1950年3月1日廣東省將惠來縣南陽山區505個村,陸豐縣大坪鄉以及揭陽的九斗、烏石村,劃歸廣東省普寧縣(今普寧市)。

1957年普寧縣南陽山區設 梅林鄉,高埔鄉,雲落鄉,船埔鄉,南陽鄉,大坪鄉,黃沙林場。

1960年普寧縣南陽山區 大坪鄉 改 大坪農場。

1961年普寧縣南陽山區設 梅林公社,高埔公社,雲落公社,船埔公社,南陽公社,黃沙農場。

1966 年普寧縣南陽山區 大坪農場 改 大坪公社。

1980年普寧縣南陽山區 黃沙農場 改 黃沙公社。

1983年普寧縣南陽山區設 梅林區,高埔區,雲落區,船埔區,大坪區,南陽區,黃沙區。

1986年普寧縣南陽山區設 梅林鎮,高埔鎮,雲落鎮,船埔鎮,大坪鎮,南陽鄉,黃沙鄉。

1993年4月撤銷普寧縣建立普寧市,由廣東省直轄。

2003年12月普寧市撤銷黃沙鄉,將黃沙鄉的行政區域併入船埔鎮;撤銷南陽鄉,將南陽鄉的行政區

域併入梅林鎮

現普寧市南陽山區行政規劃:梅林鎮,高埔鎮,雲落鎮,船埔鎮,大坪鎮。

南陽山名字來歷

“南陽山”的名字由來,歷史上有賴、楊兩姓的祖先從河南南陽遷到

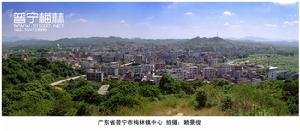

普寧市南陽山區【梅林鎮】

普寧市南陽山區【梅林鎮】南陽山區各鎮鄉村大全

梅林鎮(下轄村居委會):梅林鎮:

澗頭村、 新樓村、 鳳池村 、華寮村、再頭村 、 中段村 、軍田村、 南陽村、 松樓村 、松陽村、

永蘭村、 西門村、 梅光村 、東門村、 新梅村 、埔尾村 、青潭村、 毛嶺村、 上樓村 、邊潭村 、

邊角村 、邊埔村、 豐田村、 尖石村 、邊上村、 邊圍村 、高田村 、溪頭村、 大廖村 、隆營村 、

桂嶂村 、居民社區 、 歲余坑村 、大高田村 、 犁頭凸村 、大嶺下村、 黃割田村

船埔鎮:

船埔村、 畢石村、 紅足村、 埔仔村、 半溪村、 永光村 、大洋村 、新聯村、 深水村、 寶樟村 、

古坑村、 樟樹村、大福村、 天青村、 告陂村、 坑圓村 、兩坑村 、梅田村 、青潭村 、坑尾村 、

吉告村 、西溪村、庵內村 、河坑村、黃沙村、 利坑村、 席草湖村、 庵內村、河坑村 、鴨母寮村

船埔圩居委會片區

高埔鎮:

福田村、葵坑村、新圩村、梅星村、高埔村、坪上村、社徑村、山下村、下營村、

頭寮村、龍堀村、高車村、月塘村、大星村、南營村、高營社區、羅心田村

雲落鎮:

湖寨村、五斗村、雲落村、 九嶺村、崩坎村、紅饒村、古安村、紅光村、田心村、後陂村、

新星村、洋角村、大池村、 雲樓村、 榕樹埔村、 下埔寮村、 中央寨村 、 石示坑村、

後溪鄉:

礦坑村、 埔樓村、 坑樓村、 半徑村、 圓明村、 平洋村

地理位置

南陽山,位於廣東省東南部,蓮花山脈支脈,普寧市區西部。是普寧與揭西、陸豐、陸河、惠來五縣的界山。南北相距24公里,東西相距35公里,總面積84萬畝。南陽山區又稱峨眉嶂山地,

普寧維平機場 位於;高埔鎮葵坑村

普寧維平機場 位於;高埔鎮葵坑村旅遊景點

南陽山區境內有古剎、圓通庵、西林古寺 。

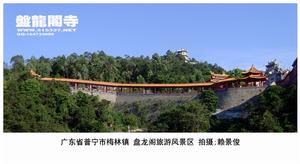

盤龍閣位於廣東普寧市南陽山區梅林鎮轄區內,方圓4平方公里。它既是粵東十方

盤龍閣寺廟 全景

盤龍閣寺廟 全景盤龍閣是名聞國內外的佛教聖地,歷史悠久的盤龍閣古廟就在這裡。廟宇始建於清光緒(1875—1908)初期,規模不小,是觀音菩薩和元天上帝顯聖道場。據清《普寧縣誌》載,這裡有“六山十八景”:“盤龍山、虎山、象山、獅山、龜山、鷹山,綠水浮舟,龍閣雲海、佛閣龍泉、鯉躍龍門、仙人萍蹤、百鳥朝陽、杜鵑泣月、雄獅銜啼、蟾蜍望月、仙湖彩虹、跑象馱日、元天卜褂、龍泉琴聲、金雞報曉、涅盤洞、晨鐘石、暮鼓石、回頭獅。”1990年省、市政府和省宗教局批准

為重點文物保護單位和佛教活動場所。

修擴建後的盤龍閣寺主副配套工程設施共有二十幾項:大雄寶殿、天王殿、藏經樓、觀音閣、地藏閣、翻新的盤龍閣玄天上帝廟、圓通庵、七層千佛塔、五層法堂樓、功德堂、左右長廊、內外山門、三層樓僧

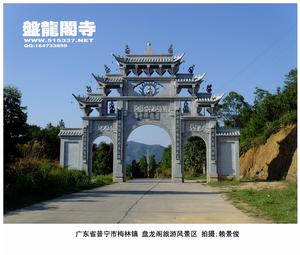

盤龍閣 牌坊

盤龍閣 牌坊寺坐南朝北,以龍珠金山為中心,四周名勝古蹟星羅棋布,稱謂“六山十八景”。內局神獸六山環繞,外有九龍盤朝,是名符其實的龍盤虎伏盤龍閣。諸景點中尤以佛閣龍泉、盤龍溫泉、拱辰留跡,蛤蟆頂印、盤古石泉、緣水浮舟、九龍潭(水庫)等天然奇觀令人流連忘返。特別是疊疊嶺上峰,巍巍千佛塔,登塔遠眺,九龍戲,惟妙惟肖,令人回味無窮,堪稱潮汕小五台之寶地。

主體建築系單層高閣,坐東面向西北。周圍有三亭一峰環繞,即北面拱辰亭、西面金華亭、東面紫氣亭、東北面天乙峰。據保存在盤龍閣的《惠來正堂告示》石碑記載,當初建為講堂,宣講《聖諭廣訓》,後改為道教堂。20世紀50年代,道場停止活動,場地為遷至此處耕作的農民居住。1990年開放為佛教活動場所,後不斷進行寺廟擴建和周圍道路建設。截至2003年底,盤龍閣為粵東地區建築面積最廣闊的建築群寺廟。

有六山十八景的自然景觀,三大如來、四大天王、五大菩薩、十八羅漢等漢白玉雕像,還有點綴山間的亭、台、樓閣、寶塔等,有3.4公里長的公路縱貫旅遊區。是普寧市重要旅遊項目,粵東較大規模的旅遊景區。

創始人是揭陽盧松光法師。當時他日夜不辭勞苦地奔走於粵東各處和暹羅、印尼、新加坡等地,向各地善男信女宣傳善事, 他的淨修梵行,禪心高德感動了不少人,經多年努力,募集了一大筆資金,建成了初具規模的盤龍閣寺。寺廟建成了,他也圓寂了。為了紀念他的功績,後人把他的骨頭屍首連他的指甲都烘乾後,重新裝扮,然後封存在上庵玻璃櫃內供人瞻仰,土改後的1956年被廢。

根據保存在這裡的《惠來縣正堂告示》的石碑記載,盤龍閣最初建為講堂,宣講《聖諭廣訓》,後為道教場所。在盤龍閣下庵池塘旁的廣場上,至今還完好地保存有一個清光緒年間普寧塗洋村人獻的鎮宮寶物,是二人多高空腹的外面鑄有龍鳳、花草、文字,玲瓏奇巧的“盤龍閣寺萬年寶鼎”,俗稱三層大肚的焚紙錢的大鐵爐,也叫三腳鼎。爐上鑄有“法雨流瓊樹,慈雲護寶幡”等文字,是我省罕見的珍貴的古文物。在文革期間,由於它高而重,才逃過滅頂之災。

解放後,盤龍閣道場停止活動。在1956年至1992年這一段時間,普寧池尾華取、新寮等村一個“移民社”林、張、劉、賴等姓共150多人在此耕作居住,後來,他們陸續遷回原籍。1961年,盤龍閣被列為普寧縣文物保護單位。1990年,經廣東省宗教事務局批准,盤龍閣開放為佛教活動場所。

盤龍閣原來分上庵和下庵,前後占地4平方公里,經不斷建設,如今上下庵的房子已連成一片。整個工程除了山體維持,道路建築外,還新建了上庵的盤龍閣寺大廳、大雄寶殿、藏經樓、觀音閣、地藏閣、廊廡等。又新建了將軍亭、觀音亭、如音亭、拱辰亭4個亭。在東南面,前幾年又建了一處宮殿式的“園通庵”建築群。全庵都是宮殿式杉桁石磚水泥琉璃瓦的建築結構,規模宏偉,氣勢非凡。其中單超過兩人高的鐵或石鏤空造型精美別致的“盤龍閣寺萬年寶鼎”就有八個,實為少見。同時還在山頂上新建了三層多高的“千佛塔”,站在塔旁,不僅可以居高臨下看到山下各處的梵宇僧室,與松柏上下其間,還可以眺望梅林鎮嶄新的鱗次櫛比的高樓大廈。

在盤龍閣上下庵之間,綠樹叢中,潺潺泉水邊,新建了四棟二至五層高很長的樓房,樓房內有普寧市佛教協會辦公室、活動室、大廚房、大餐廳,和可以容納100人的大賓館,專門接待國內外八方香客和遊人居住。在綠樹下,到處十分清潔,空氣清新,又有亭台石凳供人憩息。每逢夏天雨後天晴之際,坐在山邊石上,鳥雀鳴於樹上,蜂蝶舞於花間。耳聽沸沸汩汩的泉聲,眼觀曲折清新的泉流,使人煩惱頓消,心曠神怡,其樂悠悠,實為旅遊度假之勝地。

現在每年農曆七月,盤龍閣都會舉行一次盛大的“盂蘭盛會”,十分熱鬧。每逢春節後一個多月內,從各地湧來的香客和遊人,車水馬龍,絡繹不絕。

盤龍閣乃粵東地區建築面積最廣闊的建築群的寺廟,也是最多僧尼的寺廟。中國佛教協會主席趙朴初先生在20世紀90年代參觀後讚嘆不已,譽其為“南方五台山”。七星洞天

道教勝地七星洞天南合武當,位於廣東省普寧市

七星洞天

七星洞天圓通庵前身是員潭仔庵,位於廣東省普寧市南陽山區後溪山嶺的員潭山上。後溪山嶺自北而南,重巒疊嶂,綿亘數十里。沿山河谷的後溪水道,是龍溪河的支流。古代山間原始森林密布,是獼猴野鹿棲息之地。據《建庵碑記》說:“員潭山高雲霄,登是山者,不啻往西域天竺。”

惠來建縣前,後溪山屬海豐縣之龍溪都(後溪山於解放之後屬普寧縣)當年的龍溪都南自甲子港,北至大南山的望天石,西自後溪山(包括雲落崩坎梅林高埔大坪和整個山體),東至總鋪洋雨亭與惠來都接壤,橫直逾一百華里。

嘉靖四十三年(1564)萍鄉知縣陳元謙(陳梅峰第五代孫、任滿回鄉至員潭庵)與僧人商議改建,僧告以昨晚夢見山頂小湖有群鹿臥眠,陳元謙認為這是好兆,便在鹿眠湖附近(即員潭故庵之上)“擇吉興工,梁棟美材,本山所產,經營締造,閱月而成。取清淨無滯之義,名庵曰圓通庵,斯時外觀,高山聳翠,上山雲霄,遠水細流,下舒碧澗;內視顯佛,應求神靈保佑,人鹹道為小西天雲。”不久,致仕回鄉的鉅野縣令陳雪坡(陳元謙從侄)邀游庵中,僧人將建庵經過相告,次日,同登山遠望,果有群鹿臥眠湖邊。於是建議將山腳員潭上下田地一頃零八畝拔入並加以擴建,“奉諾佛,祀祖先,敲金戛玉,煌煌乎可觀也。”《碑記》圓通庵湖光山色,規模壯麗由此可知。

圓通庵為岐石陳姓祖先創建並屢廢屢修,七百年的風風雨雨過去了,解放後後溪山區屬於普寧縣轄地,圓通庵舊址仍在,前年陳梅峰裔孫港商慈善家陳權記先生巨資委託友合、希石等十三人主持復建,煥然一新,現普寧市計畫擴建,並發展旅遊事業,圓通庵古蹟和附近景物將妝扮得更加美麗壯觀。