歷史信息

明朝

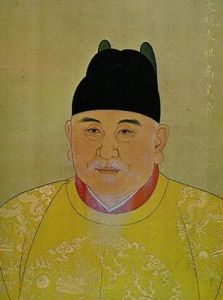

朱元璋

朱元璋明朝的殿閣大學士有中極、建極、文華、武英等殿大學士和文淵閣、東閣等大學士。畫面上的殿閣大學士像,為洪武十六年文華殿大學士形象。他頭戴展角漆紗幞頭,兩旁長一尺二寸的展角,據說是為了防止上朝時互相交頭接耳。身穿盤領寬袖紫袍,胸背有象徵等級的補子,腰間掛有牙牌及穗條。牙牌上刻著官職、姓名,是出入關防的憑證。大學士腳穿皂靴,雙手持笏,一副上朝奏事時對皇帝畢恭畢敬的樣子。

清朝

順治十五年(公元1658年)七月,清王朝參照明制,改內三院為內閣。大學士改加殿、閣頭銜,稱“中和殿大學士”、“保和殿大學士”、“文華殿大學士”、“武英殿大學士”、“文淵閣大學士”、“東閣大學士”(乾隆十三年去掉中和殿,增入體仁閣,成為三殿三閣)。

協辦大學士,猶如宋之參知政事,為大學士之副職。初期未有定額設定,遇有大學士在內廷行走或奉差在外,才另選人員協辦閣務。早在雍正元年至五年間(公元1723—1727)有署大學士,六年(公元1728年)又有額外大學士。十年至十三年(公元1732—1735年)再設協理大學士。到乾隆四年(公元1739年)才有協辦大學士,以後並改為常設。其品級比大學士稍低,從一品。

清朝官職一覽

| 太師 太傅 太保 光祿大夫 殿閣大學士 領侍衛內大臣 掌鑾儀衛事大臣 少師 少傅 少保 太子太師 太子太傅 太子太保 協辦大學士 內大臣 將軍 都統 提督 太子少師 太子少傅 太子少保 內務府總管 總督 總兵 內閣學士 巡撫 副將 一等侍衛 參將 游擊 大理寺少卿 二等侍衛 佐領 都司 宣慰使司 同知 內閣侍讀學士 翰林院侍讀學士 侍講學士 國子監祭酒 知府 宣撫使司宣撫使 宣慰使司副使 防禦 千戶 員外郎 知州 安撫使 招討使 內閣侍讀 通判 親軍校 前鋒校 護軍校 驍騎校 長官 百戶 理問 州同 翰林院編修 知事 贊禮郎 訓導 知縣 把總 中書科中書 內閣中書 州判 七品典儀 盛京遊牧副尉 司務 五經博士 府經歷 縣丞 教諭 司書 序班 博士 巡檢 典史 驛丞 牐官 百長 土舍 土目 |