北約空襲南聯盟

北約空襲南聯盟起因

北約空襲南聯盟

北約空襲南聯盟在談判陷入僵局後曾一度休會,3月15日復會,阿族代表於18日簽署了協定,但塞爾維亞方面仍然拒絕簽字。3月19日,北約向南聯盟發出最後通牒,3月24日,北約發動了對南聯盟的空中打擊,科索沃戰爭爆發。

簡介

北約空襲南聯盟

北約空襲南聯盟在北約空襲的巨大壓力下,經過俄羅斯、芬蘭等國的斡鏇調停,南聯盟最終軟化了立場,6月2日,南聯盟總統米洛舍維奇接受了由俄羅斯特使切爾諾梅爾金、芬蘭總統阿赫蒂薩里、美國副國務卿塔爾博特共同制定的和平協定,該協定在堅持原朗布依埃方案基本內容的同時,強調了通過聯合國機制解決問題的必要性,並對此作了具體規定。根據這個協定,進駐科索沃的多國部隊將按照聯合國憲章精神建立,科索沃未來自治地位的確切性質將由聯合國安理會決定,難民返回家園的安排也將在聯合國難民事務高級專員的監督下實施。6月3日,南聯盟塞爾維亞共和國議會通過了接受上述協定的決議。6月9日,北約代表和塞爾維亞代表在馬其頓簽署了關於南聯盟軍隊撤出科索沃的具體安排協定,南聯盟軍隊隨即開始撤離科索沃。6月10日,北約正式宣布暫停對南聯盟的空襲。同一天,聯合國安理會以14票贊成、1票(中國)棄權通過了關於政治解決科索沃問題的決議。歷時兩個半月的科索沃戰爭至此落下帷幕。

四個階段

主要武器

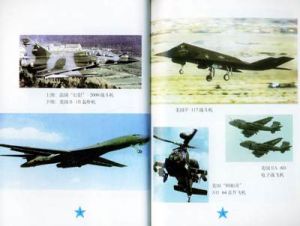

主要武器3月24日-3月26日,北約對南聯盟實施了第1-3輪空襲行動,重點打擊目標是防空系統,包括機場、飛彈陣地、通信雷達設施。主要目的是奪取對南聯盟的制空權。共出動各型作戰飛機600餘架次,動用了B-52、B-2戰略轟炸機和部署在亞得利亞海的戰艦,分別發射空射巡航飛彈和“戰斧”巡航飛彈,此外還有F-16、F-18、A-6飛機參加了空襲。

第二階段

3月27日-3月31日,北約對南實施了第4-7輪的空襲。重點打擊目標:南指揮中心、基地等核心軍事目標。打擊目的:癱瘓南聯盟軍事體系,瓦解其作戰能力。出動情況:各型戰機1000餘架次,平均每輪250架左右,從第六輪開始改為24小時轟炸。

註:第四輪空襲中,南在貝爾格勒西北25KM擊落F-117飛機一架(89年投入實戰以來的第一次)。

第三階段

4月1日-4月29日,北約對南聯盟實施了第8-37輪空襲。打擊目標:

①南防空設施、指揮系統;

②軍營、特種警察部隊、坦克、火炮、裝甲運輸車;

③通信站、公路、鐵路橋樑、煉油廠、油庫、電廠等基礎設施;

④南聯盟總統府、內務部、國防部、空軍司令部、防空司令部在內的重要政府機構和軍事指揮機構);

⑤電台、電視台、轉播塔。出動情況:各型戰機1萬架次左右,平均每輪340多架次。

空襲現場

空襲現場4月30日-6月10日,即從第38輪開始至結束。

這一階段特點是:空襲力度空前加大,按北約說法就是一周7天,一天24小時不停頓地轟炸。出動情況:每天平均600架次以上,最多近800架次。

5月7日晚上11:50,美B-2戰略轟炸機使用5枚精確制導炸彈襲擊中國使館。

北約對南聯盟的78天空襲中,共出動各型戰機35000餘架次,其中突擊架次約12600,支援架次約22400,發射各種飛彈1600枚(其中巡航飛彈400餘枚),投彈20000噸,精確制導武器占總量的35%,對南52個城市,120個鄉鎮,35個企業,15個國家級設施,幾百個軍、民目標輪番轟炸,南聯盟損失慘重,估計直接經濟損失超過1000億美元。

評析

一、錯誤的“診斷”北約最初認為,只需一周的轟炸就足以解決問題,讓米洛什維奇總統停止“種族清洗”行動,並在朗布依埃協定上籤字;讓北約進駐科索沃,甚至讓科索沃自治省獨立。然而,四年前後的兩次衝突,米洛什維奇手中的南聯盟不一樣了。四年前,米洛什維奇之所以作出退讓,很大程度上是因為,南聯盟在克羅埃西亞和波士尼亞地區的部隊已經被擊潰;而今天,南聯盟軍不僅更堅定地團結在米洛什維奇周圍,而且從海灣和波赫戰爭中學到了許多有效對付北約的辦法。事實證明北約的如意算盤打錯了,轟炸不僅沒有使米洛什維奇總統和南斯拉夫人民屈服,反而讓南聯盟上下更加團結一致,同仇敵愾,共同對付北約的侵略。甚至使得科索沃溫和派領導人——魯戈瓦,也轉而同米洛什維奇共同尋找政治解決的辦法。

二、錯誤的“手術”

到目前為止,北約對南聯盟的打擊只停留在空襲樣式上,這除了它們事先吹噓的不會向科索沃派遺地面部隊外,在很大程度上是因為,它們沿用了多國部隊1991年在海灣“沙漠風暴”行動中對付伊拉克的那一套。當年,持續38天的空襲使得伊拉克近一半的部隊喪失作戰能力,並且使伊每天臨陣脫逃和投降的人數達2000—3000人。這一切,為地面進攻創造了極為有利的條件——“沙漠軍刀”只揮舞了100小時,就迫使伊拉克無條件接受投降。因此,北約此次也就確信:今天對南斯拉夫,也只需在1995年的廢墟上,再空襲它一次,就可以達到目的。然而事實證明,這種“空襲萬能”是錯誤的。究其原因,其一,從政治意義上講,海灣戰爭中,多國部隊盜用了聯合國的名譽;而這次,北約卻只是因執意繼續東擴,悍然侵略一個主權國家。其二,從軍事角度上說,正如英國《獨立報》4月11日寫的:“現代軍事史教育我們,空襲本身絕不會對戰爭起到決定性作用。人們獲得空中優勢是為了能夠派遣地面部隊。”《紐約時報》一篇署名為安東尼·劉易斯的社論也指出,這是北約“一個嚴重的錯誤”。

三、錯誤的“估計”

北約對南動武的第三個錯誤是,不僅過高地估計了自己的“攻擊力”,同時也過低地估計了南聯盟的“抵抗力”——南軍民抗擊侵略的戰鬥力。經過二個多月的空襲,北約的確嚴重破壞了南聯盟的通訊聯繫和地對空飛彈的早斯預警雷達,以及其他許多重要的軍用和民用設施,如:南聯盟的內務部、國防部大樓和其它許多的機場、工廠、橋樑等。然而,由於南斯拉夫多山多霧的氣候,和擁有眾多的高射炮兵和一定數量的類似美軍“毒刺”式地空飛彈的肩扛式防空飛彈。特別是由於南聯盟軍民堅定抗擊侵略的決心和靈活機動的戰略戰術,使南聯盟軍民的戰鬥力久戰不衰。如使用地下指揮所和一些機動通訊中心,把雷達等監測系統配置在敵機最可能出現的方向上,並監測情報迅速傳給最便於向敵機射擊的飛彈和高炮陣地向敵機開火。如4月13日,據美參謀長聯席會議戰略計畫副主任沃德爾少將說:“昨天夜裡,他們發射了好幾枚地對空飛彈,是最高等級的,火力很猛。”五角大樓發言人肯尼思·培根也說:“南斯拉夫的防空系統遠沒有被摧毀。我們的飛機不得不繞過或穿過這些防空系統……他們很擅長轉移防空飛彈,不斷適應這一挑戰。”

北約對南聯盟的空襲,不僅遭到南頑強抵抗,也遭到全世界所有熱愛和平的國家與人民的強烈譴責。而且,使俄羅斯許多人,拋棄了原來對以美國為首的北約的幻想和軟弱態度,甚至引起了強烈的反美情緒。共產黨領導人久加諾夫說:“北約對一個熱愛自由的南斯拉夫小國的侵略是一種蓄謀已久的恐嚇行動。”國家杜馬主席根納季·謝列茲尼奧夫在4月10日說:“我認為,我們應當派軍隊去哪裡。”同日,總統葉爾欽午間電視節目中說:“他們(北約)想派地面部隊去那裡,他們只想把南斯拉夫變成他們的保護國,我們不能讓南斯拉夫發生這種事情”;下午五點半,再次在電視中說:“我已向北約、美國人和德國人說,不要逼我們採取軍事行動,否則肯定會爆發歐洲戰爭,也可能是世界大戰”;同時,他還指示外交部準備與南結盟的必要檔案。南斯拉夫議會則於4月12日通過南加入俄—白聯盟決議,加入俄—白聯盟,不僅使南歡欣鼓舞,而且就是在俄羅斯,議會也主動推延原定於4月15日要討論彈劾葉爾欽總統的提案,一場國內政治風暴遽然暫停。杜馬主席謝列茲尼奧夫說,這是政治解決南斯拉夫衝突的唯一辦法,他認為,三國聯盟成立,南可以獲得俄國的軍事技術援助,俄軍隊也可以進駐南斯拉夫。因此,北約空襲南聯盟,卻炸出一個從來不屬於同一國家、又沒有共同邊界的新“斯拉夫聯盟”,這恐怕是北約始料不及的。