背景知識

臭氧的分子式是O3,有特殊臭氣但無色。它是大氣中的一種微量氣體,主要分布在平流層中,通常其最大濃度出現在距地面18—27公里的上空。雖然臭氧在大氣中含量很少,但由於它能大量吸收有害的太陽紫外線輻射,對地球的生態環境和大氣環流有重要影響,臭氧層也就稱之為“地球的保護傘”。

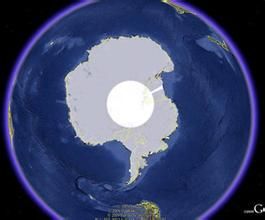

科學家推測北極首個臭氧洞形成

科學家推測北極首個臭氧洞形成自從1985年英國南極考察隊發現南極上空的臭氧層空洞以來,全世界都在密切注視著臭氧層的變化。全球臭氧層遭受破壞,臭氧含量的減少,愈是高緯度地區愈明顯,兩極上空則是集中反映。所謂“臭氧層空洞”實際上是臭氧的密度不到正常密度一半的稀薄層,並非是一點臭氧也沒有的什麼“空洞”。臭氧層低值區的出現具有季節性,與氣溫變化有關:南極地區上空是在7—9月份,而北極地區上空則是在1—3月份。到了夏季,這些低值區又會自行恢復常態。但如果臭氧損耗嚴重,恢復就會遲緩。研究人員認為,今年北極上空臭氧損耗特別嚴重,與冬季格外寒冷、同溫層氣溫過低有關,還可能導致臭氧層恢復速度放慢。

兩極上空臭氧含量急劇減少,是全球大氣中臭氧含量正在不斷減少的明證。由人為污染形成的氣候條件對臭氧層所造成的威脅是最大的,據專家們測算在過去15年中全球臭氧總量大約已減少5%。專家們指出,大氣中臭氧含量每減少1%,人類患皮膚癌的可能性就會增加大約2%;白內障和人體免疫系統受損的危險性也相應增大。北極臭氧洞不僅直接危及北歐、加拿大人口密集區,對其他中緯度地區人們來說,也應引起警惕。

臭氧空洞

據美國國家地理網站報導,最新研究顯示,這個冬天的罕見低溫天氣產生的“美麗”雲團,剝去了北極大氣層里具有保護作用的大部分臭氧層,可能北極第一個臭氧洞已經形成。

據專家說,臭氧濃度較低的地區可能向南最遠已經延伸到紐約上空,他們發出警告說,皮膚癌風險或將提升。同溫層里的臭氧層像一條巨大的毯子,籠罩在距離地面大約12英里(20公里)的上空,阻止太陽釋放的大部分高頻紫外線到達地面,大大降低曬斑和皮膚癌風險。但是這項研究的負責人、德國不萊梅港阿爾弗雷德極地和海洋研究所物理學家馬庫斯·雷克斯表示,北極高空持續結凍的天氣,可能已經使臭氧濃度比標準濃度降低了近一半,而且這種趨勢還會繼續下去。

雷克斯表示,北極30個臭氧監測站獲得的初始數據顯示,今年冬季臭氧濃度下降的情況比以往更嚴重。他說,在春天來臨之前,“第一個北極臭氧洞也許已經形成,這種發展速度非常驚人,可能將被載入史冊。目前下定論還為時尚早,不過請靜候我們的進一步訊息”。對此,並未參與這項研究的美國科羅拉多州國家大氣研究中心(NCAR)的大氣化學家西蒙恩·迪爾梅斯也表示同意。迪爾梅斯說:“目前我們還不清楚北極的臭氧洞會增長多大,因為現在臭氧層變得越來越薄。”

不過要確認這些猜測是否屬實,還需進行電腦模擬和衛星測量,研究負責人雷克斯表示,這些結果將為“今年的臭氧濃度降低提供獨立見解”。臭氧洞是臭氧層里季節性出現的空洞區域,例如著名的南極臭氧洞。20世紀80年代,科學家意識到氯氟烴(CFCs)和其他化學物質對大氣臭氧層具有極大的破壞作用,這些物質被廣泛套用於髮膠和製冷劑等物品里。1987年簽署的《蒙特婁議定書》要求全球逐步淘汰氯氟烴,並用不會破壞臭氧層的物質取而代之。然而,氯氟烴一旦進入大氣,會在那裡停留幾十年,南極臭氧洞現在仍然存在,不過未來幾十年有望變小一些。

雷克斯表示,氯氟烴進入上層大氣後會分解成氯原子,它被陽光激活後,會破壞臭氧分子。低溫天氣可通過極地同溫層里的“美麗”雲團加速這一過程,一旦同溫層的氣溫下降到至少零下108華氏度(零下78攝氏度)時,這種“美麗”但是至今不為人知的雲狀結構就會出現。這些雲團為不活躍的氯的副產品提供了“蓄水庫”。這些副產品在雲團表面彼此發生反應,釋放出“有攻擊性”的氯原子,破壞臭氧分子。迪爾梅斯說,一旦氣溫回升,這一過程就會停止,這些所謂的北極渦鏇也會隨之散去。

北極渦鏇的面積大約是600萬平方英里(1500萬平方公里),即相當於40個德國的面積,它是冬季在北極上空盤鏇的一個冷氣團。研究負責人雷克斯表示,寒流的出現並非巧合。他說:“北極冬季變得更加寒冷,這是一種持續的長期趨勢。”全球變暖可能會加劇這一趨勢。因為溫室氣體把熱量禁錮在大氣較低處,較高處的溫度就會變得更低。當然,這一“過程比我們的簡單解釋要複雜的多”,溫室氣體影響較高海拔大氣的方式可能有很多種。

雷克斯表示,紫外輻射增加會影響北極生態系統和人類健康。例如,更多陽光照射會導致特定海洋藻類的生長速度變慢,使較大生物體的食物來源匱乏,從而影響整個食物鏈。雷克斯表示,更令人不安的是,消耗臭氧的空氣藉助北極渦鏇,會向南部人口密集區擴散。臭氧濃度低的空氣經常被自然大氣擾動向南帶到北緯40°到45°的地方。臭氧濃度低的氣團向南甚至延伸到歐洲城市義大利北部地區,或者美國紐約和舊金山。美國國家大氣研究中心的迪爾梅斯表示,迅速移動的渦鏇可能會持續到4月,此時天氣已經轉暖,人們在室外呆的時間會更長。

迪爾梅斯說:“不過對人們來說,及早知道今年春天的臭氧濃度可能會更低也算是件好事。這樣你就會更加關注自己的皮膚,外出時塗抹防曬霜。”雷克斯表示,由於渦鏇在不斷移動,因此,一些地區出現的臭氧濃度較低的空氣團僅會持續數天。雷克斯還表示,今年冬天臭氧濃度下降並不意味著《蒙特婁議定書》沒有未起作用。他說:“有人可能會誤解,會問我們已經禁止使用氯氟烴了,為什麼這項舉措似乎並沒見成效。其實事實並非如此,只是我們需要一些時間,因為氯氟烴會在大氣里停留很長時間。”

北極臭氧空洞

北極臭氧空洞形成原因

北極地區的冬季,一方面無陽光照射,臭氧的產量極少,另一方面,其環極渦鏇導致電離層中的離子進入平流層,同樣對臭氧層有破壞作用。但是,由於北極上空的離子為淨正電荷離子,負電荷離子大大少於南極地區,使平流層總的氧化環境沒有遭到徹底破壞,同時北極地區的環極渦鏇強度和持續的時間都不及南極,所以北極上空臭氧的損失不如南極厲害。在北極地區形成的臭氧空洞面積較小,持續的時間也較短。

聯合國科學家們認為,促使臭氧層恢復的因素有兩個:一是非同尋常的暖冬,二是太陽11年活動周的輻射峰值。臭氧的增加和恢復穩定狀況與全球減少有害化學物質的使用量無關。

聯合國氣象組織資深科學官員麥可·普羅菲特說,在太陽活動周的高峰期間,強烈的輻射產生更多的臭氧。因而此時人們會發現,臭氧損耗的跡象越來越少。現在,太陽又在向11年活動周期中的低輻射年份運動,普羅菲特預計2006年是產生臭氧最少的一年。同樣,冷冬也會使北極的臭氧濃度迅速下降。

北極臭氧損耗始於11月份,這時,北極正處於冬季,寒冷空氣中的化學物質在陽光的照射下產生化學反應。1~2月期間,臭氧損耗情況越來越糟,但到4月份,隨著氣溫的升高,臭氧損耗程度越來越輕,直至損耗現象消失。鏇風使得化學物質有更多的機會與臭氧發生反應。

普羅菲特說,科學家們正在全球變暖和臭氧損耗之間確立一種聯繫。從本質上看,大氣中的氣溫越高,平流層中的氣溫就越低。而臭氧就是在平流層中發生變化的。他說,(平流層的)寒冷便意味著臭氧損耗。