歷史概況

勺湖園位於古城楚州的西北隅,古運河東側,因其形狀似勺,故稱勺湖。該園總面積100畝,其中陸地面積40畝,水面60畝。傳說,勺湖是古代大戶人家私家園林的池塘。因其優越的地理位置和優美的自然環境,自晉建淮安城池後,在其周圍修建許多庵觀寺院,主要有:法華禪院,文通寺,龍興寺,千佛寺,老君殿等。由於清末及民國年間有過多年戰亂,淮安城屢遭劫難,勺湖周圍的名勝古蹟多已被毀。

勺湖園位於古城楚州的西北隅,古運河東側,因其形狀似勺,故稱勺湖。該園總面積100畝,其中陸地面積40畝,水面60畝。傳說,勺湖是古代大戶人家私家園林的池塘。因其優越的地理位置和優美的自然環境,自晉建淮安城池後,在其周圍修建許多庵觀寺院,主要有:法華禪院,文通寺,龍興寺,千佛寺,老君殿等。由於清末及民國年間有過多年戰亂,淮安城屢遭劫難,勺湖周圍的名勝古蹟多已被毀。

傳奇故事

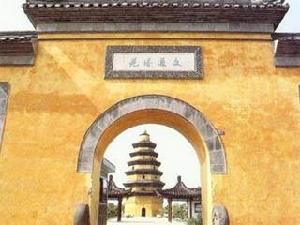

現在的勺湖園有東門和南門二個進出口。這裡是南門,南門是依照寺院山門形式而修復的,大門上方的“文通塔苑”四字為當代著名書法家、原江蘇省書協主席武中奇先生所書。當遊人踏進“文通塔苑”的門檻,首先映入眼帘的是古樸典雅的文通塔。有了這座塔,不僅勺湖園格外壯觀,整個文化古城也顯得典雅而富有神采。文通塔始建於唐中宗景龍二年(公元708年),距今已近1300年。它原名尊勝塔,在崇禎二年(1629年),重修尊勝塔,因其旁有文通寺,故改名為文通塔。文通塔的建築具有佛教傳統之特色。塔系磚瓦結構,無梁無柱,高13.5米,七層八角,外形為黃身青檐;塔底層供奉四尊釋迦牟尼塑像,頗有神采;頂層觀音端坐蓮台,頸懸珠鏈,儀態慈祥,文通塔是善男信女燒香拜佛的場所。湖塔一體,塔依湖而建,湖因塔傳神。一代偉人周恩來總理童年時曾在塔下放飛風箏。關於文通塔的傳說很多:清朝大學士汪廷珍是淮安河下人,在朝中他常常炫耀家鄉的人文風采,因此,有些大臣很不以為然。道光年間,有個大臣路經淮安,他決定停留幾天,一來觀賞淮安的名勝古蹟,二想試探一下淮安是否如汪大學士所說的文化底蘊深厚,老少皆能吟詩作對。誰知一連幾天都碰了壁,他出的對子老百姓皆能對答如流,但他仍不死心,臨行時許多人來送他,他立在船首,抬頭望見文通塔,心想何不再試探一下,也可以藉此炫耀自己的才華,於是隨口吟道:“一塔巍巍七層四面八方”。送行的人聽了,只是向他搖搖頭、擺擺手。他見狀,很得意,回京後,他將此事說於汪廷珍,並譏諷地說:“淮安人也不過如此”。汪廷珍聽了,哈哈大笑,這名大臣問你為何大笑,汪說:“送行的人搖頭是不想答對,給你面子,擺手是已經答過了”。大臣問:“何以見得?” 汪廷珍舉起一隻手擺了擺說:“你看,孤掌搖搖五指二短三長”。大臣聽了,恍然大悟,連聲說:“妙哉!妙哉!淮安真是文化通天”。

現在的勺湖園有東門和南門二個進出口。這裡是南門,南門是依照寺院山門形式而修復的,大門上方的“文通塔苑”四字為當代著名書法家、原江蘇省書協主席武中奇先生所書。當遊人踏進“文通塔苑”的門檻,首先映入眼帘的是古樸典雅的文通塔。有了這座塔,不僅勺湖園格外壯觀,整個文化古城也顯得典雅而富有神采。文通塔始建於唐中宗景龍二年(公元708年),距今已近1300年。它原名尊勝塔,在崇禎二年(1629年),重修尊勝塔,因其旁有文通寺,故改名為文通塔。文通塔的建築具有佛教傳統之特色。塔系磚瓦結構,無梁無柱,高13.5米,七層八角,外形為黃身青檐;塔底層供奉四尊釋迦牟尼塑像,頗有神采;頂層觀音端坐蓮台,頸懸珠鏈,儀態慈祥,文通塔是善男信女燒香拜佛的場所。湖塔一體,塔依湖而建,湖因塔傳神。一代偉人周恩來總理童年時曾在塔下放飛風箏。關於文通塔的傳說很多:清朝大學士汪廷珍是淮安河下人,在朝中他常常炫耀家鄉的人文風采,因此,有些大臣很不以為然。道光年間,有個大臣路經淮安,他決定停留幾天,一來觀賞淮安的名勝古蹟,二想試探一下淮安是否如汪大學士所說的文化底蘊深厚,老少皆能吟詩作對。誰知一連幾天都碰了壁,他出的對子老百姓皆能對答如流,但他仍不死心,臨行時許多人來送他,他立在船首,抬頭望見文通塔,心想何不再試探一下,也可以藉此炫耀自己的才華,於是隨口吟道:“一塔巍巍七層四面八方”。送行的人聽了,只是向他搖搖頭、擺擺手。他見狀,很得意,回京後,他將此事說於汪廷珍,並譏諷地說:“淮安人也不過如此”。汪廷珍聽了,哈哈大笑,這名大臣問你為何大笑,汪說:“送行的人搖頭是不想答對,給你面子,擺手是已經答過了”。大臣問:“何以見得?” 汪廷珍舉起一隻手擺了擺說:“你看,孤掌搖搖五指二短三長”。大臣聽了,恍然大悟,連聲說:“妙哉!妙哉!淮安真是文化通天”。

景點特色

過文通塔,即踏上勺湖湖堤林蔭小道。過“神怡”、“清趣”二道玲瓏別致的園門,隨即可以看到一片湖光水色和隨著水勢變化而建的一些古色古香的建築。勺湖碑園上方匾額為當代著名書法家費新我先生所書。碑園運用了中國園林傳統建築手法,隨形就勢,迴廊曲折,體現了以小見大的特色。碑園占地600多平方米,於1987年建成對外開放。碑園中收集存放了淮安自唐宋以來的寺廟、文賦、墓誌等方面碑文60餘塊,為古城楚州悠久的歷史文化見證。園中的一合(二塊)唐碑,四塊康熙、乾隆、道光的御碑為國內少見。尤其值得一提的是康熙御碑“雪作鬚眉”,系康熙第五次南巡時,途經淮安,為淮安府山陽縣河下人氏老臣劉謙吉親筆題寫的。

過文通塔,即踏上勺湖湖堤林蔭小道。過“神怡”、“清趣”二道玲瓏別致的園門,隨即可以看到一片湖光水色和隨著水勢變化而建的一些古色古香的建築。勺湖碑園上方匾額為當代著名書法家費新我先生所書。碑園運用了中國園林傳統建築手法,隨形就勢,迴廊曲折,體現了以小見大的特色。碑園占地600多平方米,於1987年建成對外開放。碑園中收集存放了淮安自唐宋以來的寺廟、文賦、墓誌等方面碑文60餘塊,為古城楚州悠久的歷史文化見證。園中的一合(二塊)唐碑,四塊康熙、乾隆、道光的御碑為國內少見。尤其值得一提的是康熙御碑“雪作鬚眉”,系康熙第五次南巡時,途經淮安,為淮安府山陽縣河下人氏老臣劉謙吉親筆題寫的。

參考資料:

http://www.0517city.com/html/200609/08/091142580.htm