簡介

勞氏鱷科

勞氏鱷科分類

J. Michael Parrish在1993年對於鱷型踝關節類(Crocodylotarsi)的親緣分支分類法研究里,勞氏鱷科包括了:芙蓉龍、法索拉鱷(Fasolasuchus)、勞氏鱷、Batrachotomus。然而根據大衛·高爾(David Gower)在2002年的敘述,Batrachotomus實際上跟迅猛鱷科關係較近。使得本科剩下:生存於晚拉丁階或早卡尼階巴西的勞氏鱷、生存於晚諾利階阿根廷的法索拉鱷、以及有類似異齒龍帆狀物且缺乏牙齒的奇特物種芙蓉龍。

除了生存於中國的芙蓉龍,勞氏鱷科主要生存於岡瓦納大陸西南部。巨齒龍過去曾歸類於波波龍科,現在為勞氏鱷科。

其他屬如Heptasuchus、提基龍(Tikisaurus)也被列入本科。也有主張認為習慣上被分類到波波龍科的波斯特鱷,實際上屬於勞氏鱷科。

保羅·塞里諾(Paul Sereno)在2005年將勞氏鱷科演化支定義為:包括勞氏鱷,但不包含堅蜥、迅猛鱷、波波龍、尼羅鱷在內的最大的演化支。科考發現

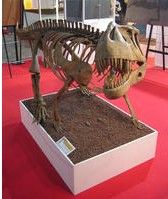

勞氏鱷腿骨上殘留著水棲植龍的牙齒

勞氏鱷腿骨上殘留著水棲植龍的牙齒這個罕見的骨骼化石樣本挖掘於美國西部地區,在三疊紀爬行動物曾在這裡棲息生活。該研究對於科學家關於這些遠古生物生活方式的認知產生了挑戰,之前科學家們曾認為這兩種生物分別棲息在陸地和水中,它們不會發生衝突。但在腿骨上的咬痕分析顯示,這兩種食物鏈上頂級掠食者不僅存在生活軌跡交叉,而且體型較小的植龍可能捕食體型較大的勞氏鱷。

該骨骼樣本保存在美國加州大學伯克利分校古生物博物館,考古人員在沒有破壞骨骼樣本的前提下對牙齒進行了分析,他們使用計算機斷層掃描(CAT)建立一個3D模型,通過檢查骨骼上殘留的咬痕,可揭曉生前這兩種動物曾展開一番激烈的殊死之戰。研究小組分析勞氏鱷骨骼咬痕周圍的組織樣本,發現勞氏鱷曾遭受兩次攻擊,並最終存活下來。但是撞擊、肉體被撕咬,傷口未癒合等證據表明,這隻勞氏鱷死於另一次攻擊。

這項研究表明,三疊紀時期之前可能存在著明顯的水棲和陸棲生物食物鏈差異性,但在三疊紀末期,很可能水棲和陸棲生物生活軌跡存在交叉現象。同時,通過這項研究應當意識到體型大小並不能是判定其是否是頂級食物鏈生物的唯一標準。