地理環境

位置

嶗山位於山東半島南部的黃海之濱,距青島市中心40餘公里。地處北緯36°05′~36°19′,東經120°24′~120°42′。山區東

嶗山

嶗山嶗山,東高而懸崖傍海,西緩而丘陵起伏,山區面積446平方公里。山脈以嶗頂為中心,向四方延伸,尤以西北、西南兩個方向延伸較長,形成了巨峰、三標山、石門山和午山四條支脈,嶗山的余脈沿東海岸向北至即墨市的東部,西抵膠州灣畔,西南方向的余脈則延伸到青島市區,形成了市區的十餘個山頭和跌宕起伏的丘陵地形。

地質

嶗山屬膠東低山丘陵的一部分,位於中朝古陸膠遼地盾的南部,構造體系屬新華夏系第二隆起代的構造部位。

嶗山地質

嶗山地質嶗山山體從震旦紀呂梁運動時期已成為復背褶皺,而嶗山這塊巨大的花崗岩體是從白堊紀開始形成的。據今約6800萬年至13000萬年的燕山運動晚期,從地殼深處上涌的熾熱熔融的岩漿,在地面以下幾公里的地方冷凝。岩石有肉紅色、白色,礦物結晶成粒狀,地質上命名為“嶗山花崗岩”,但在它誕生時,並沒有露出地面。新生代以來,地殼抬升,上邊覆蓋著的岩石逐漸被累年的風霜雨雪和經久的流水剝蝕掉,才露出了花崗岩石。到了新生代中期的200萬年才開始呈現現代輪廓。人們看到的嶗山面貌是第四紀末期,亦即在近幾萬年的滄桑變化中,大自然雕鑿而成的秀麗景色。

嶗山地貌中,最有特色的是劍峰千仞、山巒巍峨和各種奇石怪岩。嶗山地貌按高程大致可分為上下兩層。上層為犬齒交錯的山峰,海拔近1000米,它們是1萬多年前末次冰期時形成的。當時自然環境十分惡劣,第四紀幾度進侵的海水已退卻到沖繩附近一帶,黃渤海成為一片荒原,氣候乾冷。此時,日夜之間、冬夏之間溫差很大,花崗岩在寒凍作用下,機械風化很快,大塊大塊岩石崩裂,形成參差不齊、面貌崢嶸的山峰。下層的花崗岩地貌,多是1萬年來冰後期形成的。此時,大海回歸,化學風化占了優勢,雨水和地衣植物參與這種風化,將質地均勻的花崗岩由表及里一層層剝離,一些早期崩落的巨大岩塊,或原來沒動的岩石,遂形成一個球形巨石。若干秀峰奇石,構成了今天嶗山的這種雄偉、奇特的地貌形態。

零星出露最早的為前震旦紀的變質岩系,主要分布在王哥莊鎮的仰口、勤子夯、何家村、青山、太清宮、港東、嶗山頭及中韓鎮的

嶗山地質

嶗山地質山區地質構造屬斷塊隆起,中生代構造線大致以北北東及北東向的大斷裂特別發育,其次為北西向,一般以壓性及壓扭性斷裂為主。山區地質構造分三類:華夏系構造,壓扭性斷裂多發育在東部山區,控制了嶗山花崗岩及其岩脈的分布,多次性活動,規模較大,一般為北東走向,主要有前金—夏莊—大棗園斷裂、浦里—北宅—浮山斷裂。新華夏系構造,發育在山區東部及南部,多為北東向,局部為北西向,屬以扭性為主壓扭性斷裂,主要有源頭—羅圈澗斷裂、鐵家莊—前埠頭斷裂、溝崖—枯桃—朱家窪斷裂和下河—漢河—南窯斷裂。

東西向構造,分布在西部和北部山丘,走向近東西,多呈陡坎或負地形,主要有鐵騎山—土寨斷裂、後金—樓金石斷裂等,由於構造的多次性活動,使周圍岩石節理裂隙比較發育。

山脈

巨峰支脈:嶗山按其山脈的自然走向,可分為4個支脈。巨峰支脈包括巨峰乾脊主體和東流水直插黃海諸山,最高峰為巨峰,位於

嶗山巨峰

嶗山巨峰三標山支脈:三標山俗稱標山,為嶗山向西北延伸的一大支脈,分乾脊、東北、西南三個分支。

三標山

三標山石門山支脈:石門山支脈以巨峰西支的茶澗為界,分南北兩支。茶澗北支,北行至觀嶗石屋又分南、北兩支。南支在南九河以西、張村河以東與南,即午山支脈;北支東起北九水,西至柳樹台北流水,至峪夼約10公里,其間以鉅山為最高,海拔600米以上的有芙蓉峰、花花浪子諸峰。以峪夼為界,向西分出南、中、北三條支脈,統稱石門山支脈。

午山支脈:午山支脈在嶗山區的西南部。由觀嶗石屋向南西下,有磨石屋、松山、小嶗頂、煙臺頂,南九水河以西和張村河東南,有魯度山、蓮花山、平頂山等,迤西為午山、石老人,又西斷而復起為浮山,北去為錯埠嶺、大山、孤山、四方嶺,西南去為湛山、太平山、信號山,盡處為團島。

河流

嶗山山區共有23條主要河流,由山區中部呈放射狀擴展分布。其中,向西流入膠州灣的有白沙河、五龍河、石門河、惜福鎮河、小白沙河水河、李村河、張村河、王埠河等8條;向東流入黃海的有土寨河、石人河、王哥莊西山河、王哥莊河、曉望河、刁龍嘴河、泉心河、石頭河等8條;向南流入黃海的有南九水河、西登瀛河、小河東河、涼水河、流清河、八水河等6條;向北流入即墨市的只有葛家河1條。這些河的特點是源短、流急、屬季節性河、多直流入海。

海域

海岸:嶗山東南兩面臨海,繞山海岸線長87.3公里。嶗山海岸線北起江家土寨後小北河口,南至嶗山頭又折而西,直到麥島西山根,繞山區海岸線長達87.3公里。由於受燕山運動晚期花崗岩侵入影響,嶗山山區的山體延伸入海,構成了沿海的陡壁、岬角、島礁、海灣和潮灘。嶗山海岸基本為海蝕地貌。嶗山沿海屬基岩海岸類型。

海灘:嶗山屬基岩型海岸,故其海灘甚不發育,即有海灘之處,也多為岩灘、散礁、碎石和粗砂礫石。潮間帶之物質組成,主要

嶗山海灘

嶗山海灘潮汐海水:嶗山海域屬正規半日潮類型,每個太陽日(24時48分)有兩次高潮和兩次低潮。高潮出現在月亮中天后4小時50分,低潮出現在月亮中天后11小時零2分。

嶗山近海面海水錶層年平均水溫為13.5℃。最低水溫在1月,平均1.77℃,嚴寒年代,沙子口灣淺灘海水結薄冰。最高水溫在8月,平均24.5℃。

氣候

嶗山屬暖溫帶大陸性季風氣候,四季變化和季風進退都較明顯,具有雨水豐富,年溫適中,冬無嚴寒,夏無酷暑,氣候溫和的特點。由於瀕臨黃海,受海洋的調節作用,又表現出春冷、夏涼、秋暖、冬溫、晝夜溫差小、無霜期長和濕度大等海洋性氣候特點。嶗山因受海洋影響,加之地形複雜,東部山區降水較多,空氣濕潤,小氣候區明顯,太清宮附近被譽為“小江南”,巨峰北則名為“小關東”,中部低山和丘陵區降水適中,形成半濕潤溫和區。

嶗山四季分明,特徵突出。嶗山地處季風氣候區,受海洋影響,溫度適中,冬暖夏涼,年振幅和晝夜溫差較小。嶗山境內的降水量隨季節而變化。境內月降水量振幅較大,春旱,夏雨集中,秋不穩定,冬季最少。歷年平均降水為84.3天。嶗山初霜期一般在10月中旬。無霜期累年平均為179天。嶗山於11月至翌年3月多北和西北風,4~8月多南和東南風,9~10月北風和南風風勢基本相等。

土壤

嶗山土壤的成土母岩,主要是中生代花崗岩酸性岩類及噴發熔岩基性岩類,其母質有現代殘積物、洪積沖積物、河流沖積物、河海相沉積物5大類。據1982年土壤普查統計,嶗山山區內有棕壤、潮土、鹽土3個土類,其下分7個亞類、12個土屬、26個土種。[18]

植被

嶗山地處亞熱帶之終,北溫帶之始,又瀕臨黃海,故氣候溫和濕潤,宜於南北各方多種植物在此生長或馴化繁殖。由於地形復

太清宮薔薇

太清宮薔薇水資源

嶗山有攔蓄的地上水約3.17億立方米,地下水約1.12億立方米,扣去重複量0.93億立方米,水資源總量約為3.36億立方米。地表水主要集中在6~8月汛期,年際變化大,地區分布也不平衡。地下水由於各區域地形水文地質條件的不同,其類型分布及運動規律都有明顯差異。第四紀鬆散層孔隙水含水組主要分布於山前、河肩地帶,含水豐富,水質良好,開採方便。基岩風化構造裂隙孔隙水,由於局部殘積層較厚,溝谷下切較深,形成下降泉,是著名的嶗山礦泉水發源地。

礦產資源

嶗山域內蘊藏大量花崗岩,另有少量白堊土及雲母,其他礦藏甚微。明代黃宗昌《嶗山志》中僅記有試金石、綠石、文石及五色石等。清代《即墨縣誌》則記有試金石、高山石、綠石、海綠石、五色石、田橫島石(可琢硯)、鏨子石、墨晶、茶晶、紫石英、馬蹄石。

水果

嶗山種植水果的歷史悠久,栽培史已逾400餘年,尚存有200年生的梨樹和100年生的葡萄。嶗山的水果有7種、14屬、377個品種。[

野生動物

嶗山山區的野生動物,大體分為獸類、鳥類、海洋生物類和淡水魚類。據《元史》記載,古代嶗山有虎,已絕跡。

嶗山珍稀鳥類

嶗山珍稀鳥類1930年青島市政府公布準許獵狩之野生動物有“豬、狼、兔、狐狸、野貓、鼬鼠等”。1949年後,嶗山的主要野生獸類有狐狸、野兔、獾、貉、黃鼬等。清同治版《即墨縣誌》記載,嶗山有烏鴉、鶯、鳩、雉、雁、鳧、鳶、鷹、鴇、鷗、鸛、灰鶴、燕、布穀、倉庚、鴿、啄木、寒號、鴛鴦、鵲、雀、鶉等28種鳥類。

1930年鳥類專家壽振黃對嶗山的鳥類進行了系統調查,記載了鵲、雀、燕、雁等250餘種。1983年嶗山縣鳥類自然保護區管理站對嶗山的鳥類資源進行了調查,發現嶗山共有鳥類230餘種,隸屬10目、30科、63屬,其中食蟲鳥86種、食鼠鳥17種。

據1984年就225種鳥類進行的調查,計有留鳥15種、夏候鳥85種、冬候鳥18種、旅鳥107種。其中屬國家保護的珍禽,一類的4種,二類的28種。另據野外調查統計,1986年途經嶗山的候鳥多達300多萬隻,其中屬國家保護的珍禽和猛禽多達50萬隻以上。

嶗山海洋資源豐富,沿海魚種約87科、155屬、200餘種。沿海15米等深線以內生物主要為貝類、甲類、軟體類及藻類,共有310餘種。

嶗山野生淡水魚類有4科、9屬、9種。

野生植物

嶗山山區植物分木本植物和草本植物兩大類。

木本植物有72科、156屬、328種和變種,多為自然野生,資源極其豐富。嶗山山區的雜草、野花等草本植物有900餘種,其中以禾本科、菊科、豆科、藜科為常見品種。

藥材

明代黃宗昌《嶗山志》記載:“藥材不下百餘種,黃精、天門冬、苓術其最盛也。”清代《即墨縣誌》記述了63種主要藥材的名稱。根據1984年普查資料統計,嶗山共有中藥材681種,其中植物類藥材153科622種;動物類藥材50科54種;礦物類藥材5種。探明嶗山藥材總蘊藏量達1120萬公斤。

名稱演變

“勞山”最早出自《詩經》“山川悠遠,維其勞矣”、《詩經·小雅·魚藻之什》鄭箋云:“勞勞,廣闊”。但對“勞山”的解

嶗山

嶗山“不其山”出自《漢書·武帝紀》。根據20世紀50年代考古學家王獻唐在該山北部原始社會遺址的考古發掘,證實遠古時期該山北部生活著“不族”和“其族”兩個部落,地以族為名,山也以族為名,稱不其山。《三國志·崔琰傳》沿用“不其山”。

“勞盛山”出自東漢王充《論衡》。南北朝《四極明科》、未《太平寰寧記》、顧炎武《勞山考》沿用“勞盛山”。

“牢山”出自416年晉法顯《佛國記》。一是源於當地人認為此山堅如磐石,驅之不動,為牢固之山,故稱“牢山”。另一說法,中國古代星象學中認為天上的星宿和地上的區域有一種對應的聯繫,在三十六天罡星中,天牢星與此山相對,故以“牢山”名之。《魏書·地形志》、《新唐書·姜撫傳》、《宋史·甄棲真傳》、《金史·地理志》、《元史·釋老志》、元《齊乘》沿用“牢山”。

“嶗山”最早見於659年《南史·明僧紹傳》。明末黃宗昌修《嶗山志》後,“嶗山”一名

嶗山

嶗山“大勞山和小勞山”出自684年唐李賢《後漢書注》,書中把該山北部的一部分稱為“大勞山”,把該山西南部的一部分稱為“小勞山”,又簡稱為“二勞山”。唐杜佑《通典》沿用“大勞山和小勞山”。

“輔唐山”出自785年牛素《紀聞》,是唐玄宗時所改,時道士王旻受玄宗恩寵,南嶽道士李華周恐玄宗貪戀世間樂事不再修道,於是勸王出京,王遂向玄宗提出到牢山煉丹的請求,玄宗準許,並改“牢山”為“輔唐山”。《太平廣記》沿用“輔唐山”。

“牢盛山”出自979年宋《太平寰宇記》。

1209年邱處機始用“鰲山”,僅見於元、明兩代的碑記。元代道教全真龍門派的創始人邱處機到嶗山後,見嶗山背負平川,面對大海,形同巨鰲雄踞於東海萬里碧波之上,遂作詩:“陝西名山華岳稀,江南尤物九華奇,鰲山下枕東洋海,秀出山東人不知。”成吉思汗敕封邱處機為國師神仙后,令其掌管天下道事,眾道奉師之意,稱此山為“鰲山”。

綜上,該山本名應為“勞”或“嶗”,漢代稱“不其”,晉及南北朝稱“牢”,唐代又有“大勞、小勞”和“輔唐”之稱,明、清兩代以“勞”、“嶗”為主,“牢”、“鰲”兼而用之,至近代才專用“嶗”字。

人文歷史

道教文化

嶗山是道教發祥地之一。嶗山自春秋時期就雲集一批長期從事養生修身的方士之流,明代志書曾載“吳王夫差嘗登嶗山得靈寶度人

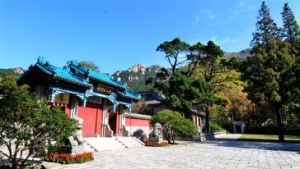

太清宮

太清宮《漢書》載武帝在嶗山“祠神人於交門宮”時“不其有太乙仙洞九,此其一也”。西漢武帝建元元年(前140年)張廉夫來嶗山搭茅庵供奉三官並授徒拜祭,奠定了嶗山道教的基礎。從西漢到五代時期末,嶗山道教基本屬於太平道及南北朝時期寇謙之改革後的天師道,從宗派上分屬於樓觀教團、靈寶派、上清派(亦稱茅山宗、閣皂宗)。

宋代初期,嶗山道士劉若拙得宋太祖敕封為“華蓋真人”,嶗山各道教廟宇則統屬新創“華蓋派”。

金元以來,道教全真派興起,嶗山各廟紛紛皈依於“北七真”的各門派,成吉思汗敕封邱處機之後,嶗山道教大興。延至明代,嶗山道教的“龍門派”中衍生三派,使教派總數達到10個,嶗山及周邊地區道教長盛不衰。至清代中期,道教宮觀多達近百處,對外遂有“九宮八觀七十二庵”之說。

近代以來,帝國主義列強的入侵使嶗山道教遭到嚴重破壞,其中以1939~1943年間侵華日軍對嶗山的“掃蕩”為害最重。道士被殺

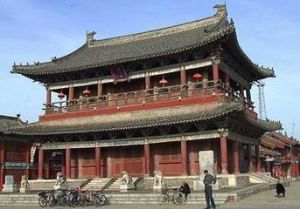

太平宮

太平宮建國後,青島市人民政府於1952年撥專款對嶗山道教廟宇實施重點維修,嶗山道教得到保護和生存。“文化大革命”前期,嶗山道教作為“四舊”受到衝擊,毀掉神像,遣散道士,嶗山道教的宗教活動廢止。

中共十一屆三中全會以後,青島市人民政府逐步有計畫地恢復部分嶗山道教廟宇,落實宗教政策,召回道士,重修神像,返還廟產。嶗山相繼修復並對外開放的廟宇有太清宮、上清宮、明霞洞和太平宮。嶗山道教恢復了正常的宗教活動。

1980年嶗山恢復道教宗教活動後,嶗山太清宮對收納道士出家制訂了各項新規定。10餘年來,在此出家已有20餘名道士。[22]

佛教文化

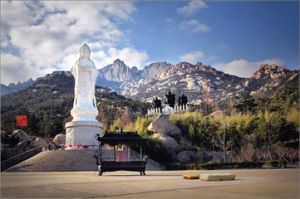

佛教傳入嶗山地區,已有1700多年的歷史。嶗山之佛教始於魏晉,盛於隋唐,明代又迭起高潮,清代後期漸衰。嶗山的崇佛寺(俗

嶗山華嚴寺

嶗山華嚴寺隋、唐兩代,佛道並重,隋代重建即墨縣於今址後,獅蓮院、荊溝院和慧炬院等著名寺院得以重修,規模更加宏偉,香火日漸旺盛。唐代,僧人普豐由四川峨嵋山來到嶗山,在王哥莊鎮大橋村東修建了大悲閣,內祀大悲觀世音菩薩,後改稱峽口廟,其後又在鐵騎山東修了一座分院,名為林花庵,又在峽口廟東2.5公里的東台村建了另一座分院,名為普濟寺。嶗山巨峰之南還建有白雲庵。宋、元兩代,佛道兩教一直和睦相處。

萬曆十一年(1583年)明代四大高僧之一的憨山和尚來到嶗山,於萬曆十三年起在嶗山太清宮三清殿前耗巨資修建了氣勢恢宏的海

嶗山大士寺

嶗山大士寺建國後,嶗山的僧人在國家民族宗教政策的引導下,積極參加了各項愛國活動。在1956年農業合作化高潮中,嶗山的僧道聯合創辦了生產合作社,過著亦禪亦農的生活,走上了自給自養的道路。“文化大革命”中,各寺院的神像被砸毀,經卷、文物被焚燒,僧尼被遣散,大殿被封閉。但也有些宗教文物受到了民眾的保護,華嚴寺的《大藏經》和《冊府元龜》被青島市的文化部門搶救出來;沙子口東風船廠的職工把石佛寺和大石寺的五尊鐵佛完整的保存下來;源頭村居民把法海寺的乾隆年間重修碑拉到家中隱藏起來。

中共十一屆三中全會後,黨的宗教政策得到了進一步落實,“文化大革命”中被遣送的僧14人、尼7人,均落實了政策,並妥善安排了他們的生活。1985年青島市成立了佛教協會籌委會,政府還撥專款修復了嶗山華嚴寺和法海寺,並將這兩座寺院列為青島市文物保護單位。

文物古蹟

嶗山山區共有27處文物保護單位,其中省級文物保護單位3處、市級文物保護單位14處、縣級文物保護單位10處。中華人民共和國

成立後,1952年在嶗山各地建立了文物保護小組,1956年和1982年先後進行了兩次文物普查,共出土銅器1045件,另有銅錢26斤,出土鐵器20件,這些出土文物都保存在青島市和嶗山區博物館內。惟《嶗山金石目錄》中之古銅器鐵器已散失。旅遊

嶗山十二景

巨峰

嶗山巨峰

嶗山巨峰巨峰是嶗山主峰,俗稱“嶗頂”,位於嶗山中部群峰之中,海拔1132.7米。“雲海奇觀”、“旭照奇觀”、“彩球奇觀”是巨峰景物中的三大奇觀。特別是“旭照奇觀”,綺麗壯美,被列為嶗山十二景之冠,稱“巨峰旭照”。清代乾隆年間即墨知縣尤淑孝有詩讚曰:“振衣直上最高峰,如發扶桑一線通。只有仙靈營窟宅,更無人跡惹天風。群山嶽岳憑臨外,大海茫茫隱現中。持較岱宗應特絕,碧天咫尺彩雲紅。”

明霞洞

從太清宮北上,行約3公里左右,便是明霞洞。這裡被列為嶗山十二景,稱“明霞散綺”。清代高密文人孫風雲有詩讚曰:“拾級

明霞洞

明霞洞蔚竹庵

在北九水村東北的鳳凰山下,位居海拔550米高處,在嶗山十二景中稱“蔚竹鳴泉”。清代膠州文人王大來有詩讚曰:“玄都近在最高峰,石磴追尋樵客蹤。履下泉聲三十里,杖邊山色一千重。深藏勝境疑無路,綠到仙宮遍是松。更喜道人閒似我,邀看萬朵碧芙蓉。”

白雲洞

白雲洞是嶗山著名道觀之一,因常有白雲升騰而得名。洞後一株古松,老乾盤曲,虬枝四出,似飛龍在天,故稱“雲洞蟠松”。

潮音瀑

潮音瀑原名魚鱗瀑或玉鱗瀑,因其聲似潮湧,自1931年始更名。潮音瀑是北九水的盡頭,四面峭壁環繞,東南高壁裂開如門,瀑布從此瀉下,山谷轟鳴,聲如澎湃怒潮。清代山東撫軍崔應階有詩讚曰:“何處崖萬壑雷,高峰雲靜石門開。盤空舞雪飛泉落,撲面銀花細雨來。碧水澄潭湛洗滌,青松白石任徘徊。支筇未盡游觀興,樵唱遙從天際回。”

棋盤石

明道觀以南這座奇特的孤峰頂上,有一塊巨大的岩石,長15米,向西探出了大半部分,崖下懸空,形狀很像跳水比賽用的跳

嶗山棋盤石

嶗山棋盤石這塊凌空高懸的巨大岩石,高3米,寬8米,長15米,石面平坦,能坐幾十個人,並刻有雙線勾勒的“十”字,傳說這就是南極仙翁、北極仙翁當年對弈留下的棋盤,因此取名“棋盤石”。那么石面上的“十”字到底是幹什麼用的呢?據說是道家拜斗修行的方點陣圖。這處景觀就是“嶗山著名十二景”之一——“棋盤仙弈”。

華樓峰

華樓山位於嶗山水庫南岸,海拔408米。華樓峰是矗立山頂東部的一座方形石峰,高30餘米,由一層層岩石組成,宛如一座疊石高樓聳立晴空,故稱“華樓”,又因異石突起,猶如華表,又名“華表峰”,在嶗山十二景中稱“華樓疊石”。清代平度文人白永修有詩讚曰:“摩霄卓立碧芙蓉,天開名山第一峰。嵐氣蒸成金液水,海霞飛滿石門秋。”

獅子峰

獅子峰在太平宮東北,幾塊巨石相疊,側看成嶺,豎看成峰,狀若雄獅,橫臥在蒼茫雲霧中,海風吹來,白雲宛若游龍,翩若驚

獅子樓

獅子樓達那羅延窟

自華嚴寺沿山澗西上即達那羅延窟,這座天然的石洞寬7米,高、深各10餘米,四壁如削,洞頂有一圓洞,頗似火山噴口,天光由此圓孔透入,據僧人說那羅延佛就是在窟中修煉成正果。如此巨大的花崗岩洞國內尚不多見,在嶗山十二景中,稱“那羅佛窟”。清代即墨文人黃玉瑚有詩讚曰:“荒山留佛骨,卓錫何年至?那羅延窟存,東來識大意。”

八仙墩

海嶠仙墩是指嶗山頭南部的八仙墩,嶗山頭距太清宮7公里,是由海蝕岩洞組成的奇特自然風貌。嶗山頭的南部,由於海浪多年沖

八仙墩

八仙墩太清宮

在太清宮看海上月出,別有一番情趣。當萬籟俱寂之時,光潔的月亮被一團金輝托出海面,溶溶月色傾灑海面,浮光瀲灩,玉壺冰鏡。岸邊清風掠竹,細浪輕拍,景色幽奇絕倫。這便是嶗山十二景中的“太清水月”。清代文人林紹言有詩讚曰:“相約訪仙界,今宵宿太清。煙澄山月小,夜靜海潮平。微雨五更冷,新秋一葉驚。悄然成獨坐,細數曉鐘聲。”

龍潭瀑

龍潭瀑又名玉龍瀑,位於嶗山南麓八水河中游。八水河流至此處跌落於深潭,水如玉龍,吐霧噴雨,景色壯觀,在嶗山十二景

龍潭瀑

龍潭瀑