學術職務

劉玉社生活照

劉玉社生活照中國美術家協會會員,中國美術家協會新疆兵團美協副主席、中國國畫家協會常務理事、新疆大山水畫創作研究會會長、石河子大學文聯主席。

藝術成就

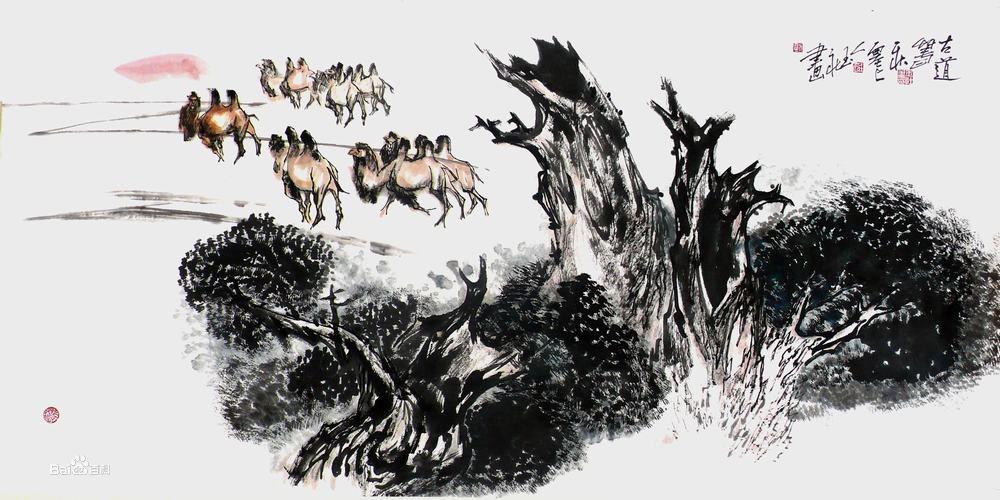

劉玉社作品

劉玉社作品30餘篇藝術評論在國家級報刊發表,藝術觀點被網路轉載和有關文章引用。山水、人物、花鳥作品具有強烈地人文氣息,也是新疆大山水畫創作研究的組織與實踐者。

藝術活動

2000年,在《中國書畫報》撰文倡導文人畫;

2000年,應《國畫家》之邀在天津舉辦個人新疆山水畫展,並參加“中國當代名家書畫筆會”,四幅作品被收藏。

2001年,在《中國文化報》發表新疆山水畫創作“四個版塊”理論,在《國畫家》發表作品;

劉玉社作品

劉玉社作品2001年,組織召開新疆大山水畫創作理論研討會;

2002年,應北京大學邀請進行書畫交流及學術活動;

2002年,兩幅作品被內江“張大千紀念館”收藏;

2003年,作品作為禮品被省級領導回贈日本、英國、美國等專家學者。

2004年,作品入選全國《梅蘭竹菊優秀作品集》、《中國當代書畫名家精品集》,分別在《國畫家》、《美術》、《書與畫》、《中國藝術報》等發表文章及國畫作品,積極倡導文人畫及人文精神;2005年5月,應邀在揚州大學進行學術研討;

2005年7月,應邀赴台灣進行書畫交流等等。

藝術評論

丹青描繪大美新疆

“ 大美新疆是我創作的源泉。我要讓更多的人通過我的畫,看到新疆的大山大水,理解並熱愛新疆。”談到新疆山水畫的創作,劉玉社真誠地說。

劉玉社作品

劉玉社作品2012年12月7日,記者來到劉玉社的畫室。只見他輕輕攤開宣紙,凝神,思考。片刻間,新疆特有的被大 雪覆蓋著的一座座山巒展現眼前,點點墨痕中,氤氳著他的才華智慧。

劉玉社是兵團美術家協會副主席、中國美術家協會會員、新疆大山水畫研究會會長、石河子大學文聯主席、博物館館長。

雖然從十幾歲就開始學畫,但在相當長的時間裡,劉玉社的主攻方向是人物、花鳥,並在這一領域取得了不俗的成績。然而,讓他始終感到困惑的是,畫人物、畫花鳥的畫家不計其數,自己如果一直沿著別人走過的路走下去,又有多大的影響和意義呢?

他一遍遍地問自己,作為一名生活、工作在新疆的畫家,怎樣才能無愧於腳下的這片土地?或者說,這片土地需要怎樣的畫家?

1995年間的一天,他坐在畫室里信筆塗抹。不知過了多長時間,他發現自己隨意畫出的,竟然都是新疆的山山水水。

他的心被什麼撥動了。對,我的目標就是新疆的大山大水,我要畫出、畫好新疆的大山大水。

決心已定。他一頭扎進了新疆的大山大水中,傾情構築著一個純美的藝術世界。

2009年,他採風至崑崙山時,忽然發現山的斜面呈現出斑斕色彩,有種強烈的縱橫感。他打開畫夾,一氣呵成,畫出了水墨畫《崑崙》。當年,這幅畫即被印製成明信片,後被有關部門作為新年禮物,寄送給聯合國大使。

為創作《行走滄海天地間》這幅畫,他幾易其稿,耗時月余。“這是一個自己和自己較真、自己給自己找麻煩的過程。而創作的最大樂趣就在於不斷否定自己、超越自己。”劉玉社苦苦探索著全新的表達方式,並在這幅畫中融入了自己的人生經歷和對自然、山水的感悟,以遒勁有力的筆觸,俯視式構圖,把雲的飄逸、山的深邃,淋漓盡致地表達了出來。

著名藝術評論家朱暉看到這幅畫後,驚喜不已:“畫中的雲是流動的,山的用筆很有力度,讓人視野豁然洞開,是大氣象的作品。”

作為一個學者型的藝術家,劉玉社在進行藝術實踐的同時,自覺完善、構建新疆大山水畫理論,提出新疆大山水畫“四大板塊理論”“三大”畫風意識。

他認為,新疆大山水畫的研究與創作都不應離開大沙漠、大戈壁、大天山、大綠洲這四個基本板塊框架。他以此作為研究新疆大山水畫的切入點,構建起新疆大山水畫創作研究的理論體系。而在繪畫風格方面,他自覺地踐行大氣勢、大氣派、大視野的雄厚畫風。

2008年,在劉玉社倡導下,石河子大學成立了新疆大山水畫研究所。到目前為至,該所已吸納來自全國、自治區及兵團的知名畫家36人。著名山水畫大家周韶華、舒春光和黃名芊均成為研究所的重要骨幹。該研究所還先後在伊犁、吐魯番、哈密等地建立了創作研究基地,其作品也已走出新疆,陸續在揚州大學、北京大學展出。

山水無窮期,藝術追求亦無窮期。多年的人生積澱、藝術積澱,讓劉玉社在藝術之路、人生之路上越走越遠!

中國畫應在多樣發展中創新

文人寫意畫則是在依據理性繪畫基礎上,在對生活高度的提煉、概括後上升到一種情感意象的創造活動——是寫意的抒情藝術形態。因而文人畫的感性色彩往往多於理性,藝術性多於實用性。她是中國知識分子歷經千百年積累創造的一種高雅的文化藝術形式:一個“寫”字說明了她與書法的文化淵源關係,一個“意”字型現了她所內涵的哲學、文學藝術價值。“寫意”既有藝術的,又有哲學的,與院體畫相比,她體現了文人畫家主觀情感表現的文化精神內涵。如霧裡看花、水中望月,取的就是這種可望而不可及、時隱時現、虛虛實實、似與不似之間的“意境”和筆墨。所以說中國畫畫家要提高文化修養,道理也正在這裡。

因此,中國畫詩意、書寫性的丟失,必將使中國畫偏離傳統文化的軌道。所以我們說寫實的院體畫是客觀再現實用的藝術,而寫意文人畫則是養性把玩的主觀情感藝術。二者在繪畫形態上有所不同。她們沒有好壞、優劣之分,只有功能之別。如是說教式的,就選擇理性院體畫,如需情感宣洩式的,你可盡選文人畫。作為創作方法,院體畫重理性不是說不要意,文人畫重意,也並不是說不要形,二者只是有所側重罷了。精神總是要依附於形才能夠表現出來,中國畫亦然。形應為精神表現而服務,決不是為形而畫形。形一旦失去了傳神的目的,這個形就毫無存在的意義了。中國畫優秀的“形神觀”是中國畫創新的根基,離開她很可能會誤入一種雜耍式的花樣翻新中。如現在用宣紙多次複印後再去畫,這樣只能是“花樣”,是一種製做,但決不是中國畫的創新。如果我們不能正確地理解創新的意義,處理好“技與藝”、“形與神”的關係,在中國畫發展的今天、世界美術發展的戰略上,我們很可能有既守不住傳統,也打不出去的危險。作為傳統的中國畫本應是多樣化的個性藝術。但幾十年來我們卻固定著不變的西方寫實風,死抱刻畫不放,而忽略了對本民族藝術的探索,這樣在傳承中國寫意畫上就有可能成為一句空話,使中國畫失去了自己應有的寫意抒情形態。作為中華民族的藝術形式,中國畫應具有更大的包容性,但眼下,我們人為地倡導西方寫實化,而使中國畫變成了寫實院體畫的一枝獨秀,幾乎將文人畫、民間繪畫擋在了中國畫以外,這對當前構建和諧多樣發展的中國畫是十分不利的。要提升21世紀中國文化藝術的國際地位,我們僅借西方寫實的“形”是不行的。因此,我們應在繼承中國傳統優秀的文化中去尋找答案,並積極主動地融入時代精神,來完成中國畫的創新。

為此,我們應重新認識和主動去發現文人畫中的文化審美的精神價值,在全球經濟一體化的今天,我們有責任將自己民族優秀的中國寫意畫藝術奉獻給人類。作為中國知識分子精華的文人畫“雅品”藝術,理應是我們這個時代,值得去挖掘和繼承創新的畫種。如果我們現在仍堅持抱著西方繪畫理念去搞中國畫,將會失去發展與創新民族中國畫的大好時機。