簡介

宋-金 白釉剔花枕 巴黎吉美博物館藏

宋-金 白釉剔花枕 巴黎吉美博物館藏歷史

剔花出現於五代晚期至北宋早期的磁州窯,具有相當濃厚的北方文化特色。剔花之所以在北方地區流行,是因為北方的瓷胎較厚,較之南方的薄胎瓷器更適合剔刻工藝。剔花瓷器最初可能是仿自金銀器,金銀器上凹凸感極強的紋飾在某種程度上啟發了制瓷工匠。同時木刻、石刻、磚雕中的浮雕作品也給了剔花瓷器許多影響,這些浮雕在民間建築中常可見到,瓷器上的剔花工藝無疑從中吸取了許多養分。剔花裝飾可分為剔化妝土、剔胎、剔釉三種,風格有所不同。

原料

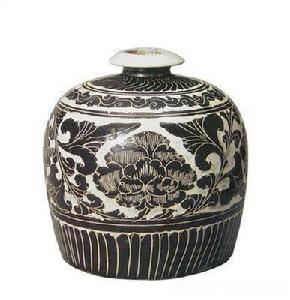

磁州窯所用原料主要是煤系地層中的高嶺石質泥岩,以大青土為主,原料的品質不高。燒出的瓷胎多是灰、灰褐或咖啡色,無法與邢窯、定窯相比,所以從一開始聰明的磁州窯工匠們就使用化妝土精心地打扮瓷坯。金代白釉剔花筒式罐,罐身有兩層紋飾,上層是連續卷草紋,下層是菱形的變形花瓣,整體紋飾既圖案化又充滿了律動感。該罐的口沿內有一周凸起的邊棱,正好可以承托蓋。直筒罐始於北宋晚期,盛行於金代,在河北的觀台窯和河南的當陽峪窯都有出土。金、元兩代河南、山東也生產了很多白釉剔花瓷器。

工藝

剔花工藝還經常使用在瓷枕上。製作方法是先用工具切割出一定厚度的泥板,然後將泥板合攏,泥板的結合部位用泥條蘸泥漿粘接。晾曬一定時間後,修坯施化妝土,然後剔花。在枕的後部(或前或側)戳一個小孔,個別的戳兩個孔,為的是防止在窯內燒制時枕內熱空氣膨脹而損壞坯體。最後施透明釉入窯燒制。

白地黑剔花

白地黑剔花是剔花中的高檔品,多見於北宋晚期至金代。其法是在瓷胎上先施白化妝土,稍乾後施黑化妝土,刻劃出紋飾,再剔掉花紋以外的黑化妝土,露出白色化妝土地子。這種工藝的關鍵是不傷底層的白化妝土,要求工匠有很高的技術。只有當瓷坯和化妝土的濕度恰到好處、半乾半潮時才易操作,最後罩透明釉入窯燒制。白地黑剔花是剔花裝飾中工藝最複雜、難度最大的品種。黑地白剔花是反向剔除花紋內的黑色彩料,花紋為白色。河南當陽峪、扒村等窯的深剔刻不但剔去了化妝土,因下刀深還剔去了一層胎,立體感非常強,是瓷器上的浮雕。綠釉剔花與白釉剔花一樣,只是需要先高溫素燒,然後施綠釉再低溫燒一次。

白釉褐彩剔花

白釉褐彩剔花是宋金時期定窯的產品,美國大都會博物館收藏的一件梅瓶,初看上去很像是剔花,實際卻是改進品種。聰明的工匠沒有按照常規剔除花紋輪廓外的化妝土,而是在花紋內的白色化妝土上敷褐彩,對剔花工藝加以簡化和改進,雖然沒有剔刻,卻有剔花的視覺效果。

遼代的剔花瓷和中原地區相比,露胎不多,胎色為灰白或土黃色。色彩的明暗對比不強烈,似乎在追求一種平和柔美的風格。

遼代白釉剔花玉壺春瓶,晉北窯場生產,撇口、細長頸、溜肩、圓腹,造型倩麗,密密的紋飾裹滿全身,六組弦紋將花紋清晰地分為五層:第一層為如意雲頭紋;第二層是遼代瓷器上很少見的鳳紋,鳳作側面飛翔狀,鳳頭很大,大眼勾喙,五根長翎尾簡潔整齊;第三層是宋元時期瓷器上最常見的卷草紋;第四層是荷花水波紋,風吹水動花搖曳,充滿了情趣;第五層是蓮瓣紋。此瓶是粗獷與細膩、華美與樸素的結合。瓶身有明顯的裂紋,曾經補過鋦子。

遼—金代黑釉剔花玉壺春瓶,瓶身三層紋飾,主題紋飾同樣是鳳,只是由於流釉,花紋有些模糊。

相關圖片

|  |

| 金代白釉剔花梅瓶 | 金代黑地白剔花枕 |

| 美國大都會博物館藏 | 巴黎吉美博物館藏 |

|  |

| 金代白地黑剔花矮梅瓶日本藏 | 北宋白釉深剔刻執壺 |