概述

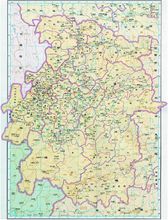

利州路,宋元時代行政區劃名稱,北宋鹹平四年(1001)由峽西路析置而產生,治所興元府(陝西漢中),所轄府州縣:興元府、劍州、利州、閬州、洋州、巴州、蓬州、文州、龍州、興州、集州、壁州、三泉縣;相當於今之四川綿陽市梓潼縣、平武縣,巴中市、廣元市和陝西的漢中市等區域。

利州路

利州路沿革

北宋鹹平四年(1001)析西川路而分置益州路、利州路兩路。

利州路治所最初設於利州(四川廣元),固名利州路。北宋末年因軍政合制,才遷治興元府(陝西漢中)。

南宋-利州東路、利州西路等

南宋-利州東路、利州西路等利州路轄境相當於:今四川營山、南部以北,通江、平昌以西,平武、梓潼以東地區和陝西秦嶺以南,子午河、星子山以西,以及甘肅文縣一帶。

南宋紹興十四年(1144),將利州路分為利州東路和利州西路。

幹道四年(1168)合為一路。

淳熙二年(1175)復分,次年又合,五年(1178)復分。

紹熙五年(1194)再合。

慶元二年(1196)又分,嘉定三年(1210)複合,十一年(1218)又分。

元初廢。

利州路

乾德三年(965),北宋滅後蜀,改“節度使司政區”為“轉運使司政區”,川峽地區初置成都“西川路”。

開寶六年(973),分成都“西川路”,置奉節“峽路”(《長編》卷14),廣元利州、漢中興元府隸屬成都西川路。

太平興國二年(977),再分“西川路”,在廣元利州置“東川路”,漢中興元府隨之改隸廣元東川路。

太平興國七年(982),東川路併入西川路,廣元利州及其所屬漢中興元府重新歸隸成都西川路。

淳化五年(994),再降成都府為益州,仍治成都縣。

至道三年(997),天下定製十五路:“一曰京東路,二曰京西路,三曰河北路,四曰河東路,五曰陝西路,六曰淮南路,七曰江南路,八曰荊湖南路,九曰荊湖北路,十曰兩浙路,十一曰福建路,十二曰西川路,十三曰峽路,十四曰廣南東路,十五曰廣南西路。”(《長編》卷42)。其中,川峽地區循舊制,仍置“成都西川路、奉節峽路”。

鹹平四年(1001),分成都西川路增置廣元利州路;分奉節峽路增置三台梓州路。

《宋會要》載:“成都西川路更名成都益州路,原西川路轉運使馬亮轉任益州路轉運使;增置廣元利州路,原西川路轉運副使張志言出任利州路轉運使”。“奉節峽路更名奉節夔州路,原奉節峽路轉運使丁謂轉任夔州路轉運使;增置三台梓州路,原奉節峽路轉運副使李防出任梓州路轉運使”。

至此,原西川路、峽路(即川峽兩路)最終裂為“川峽四路”,合稱“四川”路,“四川”作為地理區劃由此得名!

景德三年(1006)置劍門關;

熙寧三年(1070)省集州、壁州、劍門關。

--------------------------------------------------------------------------------

興元府:次府,漢中郡,山南西道節度。

南鄭縣:次赤,倚。

城固縣:次畿。有麻油壩茶場。

褒城縣:次畿。

西 縣:次畿。至道二年(996)改屬大安軍,三年(997)仍屬興元府。有錫冶務。

————有茶場,熙寧八年(1075)置。

利 州:都督府,益川郡,寧武軍節度。初為昭武軍節度,景祐四年(1037)更州格名為寧武軍節度。

緜谷縣:中,倚。

葭萌縣:中。

嘉川縣:中下。初屬集州,鹹平五年(1002)來屬嘉川縣。熙寧三年,省平蜀縣入焉。

昭化縣:下。初為益昌縣。開寶五年(972)更名為昭化縣。

平蜀縣:初名胤山縣,乾德三年(965)更名為平蜀縣,熙寧三年(1070)省入嘉川縣。

洋 州:望,洋川郡,武康軍節度。初為源州、武定軍節度,乾德三年(965)更名為洋州;景祐四年(1037)更州

格名為武康軍節度。

興道縣:望,倚。

西鄉縣:上。

真符縣:中。乾德四年(966)徙治原黃金縣治。

黃金縣:乾德四年(966)省入真符縣。

閬 州:上,閬中郡,安德軍節度。初為保寧軍節度,乾德四年(966)更州格名為安德軍節度。

閬中縣:望,倚。

蒼溪縣:緊。

南部縣:緊。

新井縣:緊。

奉國縣:中。

新政縣:中。

西水縣:中下。

岐平縣:熙寧四年(1071)省入奉國縣。(一說歧坪縣)

晉安縣:熙寧四年(1071)省入西水縣。

劍 州:上,普安郡,軍事。

普安縣:中,倚。

梓潼縣:上。

陰平縣:中。

武連縣:中。

普成縣:中下。

劍門縣:中下。鹹平三年(1000)以知縣兼知劍門關,景德三年(1006)改屬劍門關,熙寧五年(1072)仍屬劍州。

有小劍、白緜、[石巴]砍、糧谷、龍聚、托溪六寨。

臨津縣:熙寧五年(1072)省入普安縣為臨津鎮。

永歸縣:乾德五年(967)省入劍門縣。

巴 州:中,清化郡,軍事。

化城縣:中下,倚。

難江縣:上。初屬集州,為"倚郭";熙寧三年(1070)來屬巴州。

恩陽縣:中下。

曾口縣:下。

通江縣:下。初屬壁州,為"倚郭";熙寧五年(1072)來屬巴州。

其章縣:熙寧五年(1072)省入曾口縣為其章鎮。

七盤縣:熙寧二年(1069)省入恩陽縣為七盤鎮。

盤道縣:乾德四年(966)省入清化縣為盤道鎮,熙寧三年(1070)屬化城縣仍為盤道鎮。

歸仁縣:乾德四年(966)省入曾口縣。

始寧縣:乾德四年(966)省入其章縣。

文 州:中下,陰平郡,軍事。

曲水縣:中下,倚。有重石、毗谷、張添、磨蓬、留券、羅移、思林、戊門、特波、綏南十寨;有水銀務。

興 州:下,順政郡,軍事。

順政縣:中,倚。有青陽銅場。

長舉縣:中下。

濟眾監:景德三年(1006)置濟眾監。負責鑄鐵錢。

蓬 州:下,鹹安郡,軍事。

蓬池縣:中,倚。

儀隴縣:中。

營山縣:中。初為朗池縣,大中祥符五年(1012)更名為營山縣。

伏虞縣:中下。

良山縣:中下。熙寧五年(1072)省入伏虞縣為良山鎮,建炎二年(1128)仍置良山縣。

蓬山縣:熙寧五年(1072)省入營山縣。

宕渠縣:乾德三年(965)省入良山縣。

龍 州:下,江油郡,軍事。初為"都督府",乾德元年(963)降為"下州";政和五年(1115)更名為政州,紹興元年(1131)仍復名為龍州。

江油縣:中,倚。有乾坡寨。

清川縣:下。

三泉縣:中。初屬興元府,乾德五年(967)直屬,至道二年(996)於縣置大安軍,三年(997)仍廢大安軍,仍以縣

直屬。

集 州:下,軍事,符陽郡。治難江縣,轄難江、嘉川、通平、大牟四縣;乾德五年(967)省通平、大牟二縣,鹹平五年(1002)嘉川縣改屬利州,析巴州清化縣來屬;熙寧三年(1070)省入巴州。

清化縣:初屬巴州,鹹平五年(1002)來屬集州,熙寧三年(1070)省入巴州化城縣為清化鎮。

通平縣:初屬集州,乾德五年(967)省入難江縣。

大牟縣:初屬集州,乾德五年(967)省入難江縣。

壁 州:下,軍事,始寧郡。治通江縣,轄通江、符陽、白石、廣納、東巴五縣;乾德四年(966)省廣納、東巴二縣;開寶五年(972)廢,尋復置壁州;熙寧五年(1072)省入巴州。

符陽縣:初屬壁州,熙寧五年(1072)省入通江縣。

白石縣:初屬壁州,熙寧五年(1072)省入通江縣。

廣納縣:初屬壁州,乾德四年(966)省入通江縣為廣納鎮。

東巴縣:初屬壁州,乾德四年(966)省入通江縣。

大安軍:至道二年(996)於三泉縣置大安軍,三年(997)廢。

劍門關:鹹平三年(1000)徙治劍門縣,以知縣兼知劍門關;景德三年(1006)以劍州劍門縣來屬,熙寧五年(1072)劍門縣仍往屬劍州。

利州西路

郡縣沿革起止時間:紹興三年至寶祐六年

利州西路:紹興十二年宋金劃定陝西以大散關為界,秦鳳路除階、成、鳳、祐四州、及秦州成紀、天水、隴城三縣

各一部之外,其餘淪於金國;同年祐州更名西和州;

紹興十三年(1143)析京西南路金州仍來屬;十四年(1144)分置利州東、西二路,利州西路治興州,以興

州、階州、成州、西和州、鳳州、文州、龍州來屬;

開禧三年(1207)興州更名沔州;

嘉定元年(1208)置天水軍;

寶慶元年(1225)升成州為同慶府。

--------------------------------------------------------------------------------

沔 州:下,順政郡,軍事。初為興州,開禧二年(1206)叛宋為開德府,三年(1207)歸宋,改為沔州。

順政縣:中,倚。

長舉縣:中下。

文 州:中下,陰平郡,軍事。紹定四年(1231)入元,端平年間之後因戰爭廢州。

曲水縣:中下,倚。

龍 州:下,江油郡,軍事。寶祐六年(1258)因戰爭徙治江油縣雍村。

江油縣:中,倚。寶祐六年(1258)因戰爭徙治雍村。

清川縣:下。端平三年(1236)因戰爭廢。

階 州:中下,武都郡,軍事。初屬秦鳳路,紹興十四年(1144)來屬。紹定四年(1231)入元。

福津縣:中下,倚。

將利縣:中下。

——有家計寨,紹興初年置於楊家崖。

同慶府:中下,同谷郡,軍事。初為成州,屬秦鳳路,紹興十四年(1144)來屬;紹定元年(1228)升為同慶府。四年

(1231)入元。

同谷縣:中,倚。

栗亭縣:中。

西和州:下,和政郡,團練,無倚郭縣。初為岷州地,屬秦鳳路,紹興元年(1131)入金,改置為祐州;南宋僑置岷

州於白石鎮;十二年(1142)故地來屬,更名西和州;開禧二年(1206)一度入金;紹定四年(1231)入元。

長道縣:緊。

大潭縣:中。

祐川縣:?。

————有湫池堡。

鳳 州:下,河池郡,團練。初屬秦鳳路,紹興十四年(1144)來屬。

梁泉縣:上,倚。

兩當縣:上。

河池縣:緊。

————有黃牛堡。

天水軍:同下州。嘉定元年(1208)升成州天水縣為天水軍,九年(1216)徙故治。紹定四年(1231)入元。

天水縣:?,倚。初屬秦鳳路秦州,紹興初年北境入金,於南境仍置天水縣;十三年(1143)改屬成州,嘉定元年

(1208)升為天水軍,九年(1216)仍置天水縣,來屬。

成紀縣:初屬秦鳳路秦州,紹興初年北境入金,於南境仍置成紀縣,實只領太平社,十五年(1145)省入天水縣。

隴城縣:初屬秦鳳路秦州,紹興初年北境入金,於南境仍置隴城縣,實只領東阿社,十五年(1145)省入天水縣。

————有白環堡。

宋代部分地名考

龍州/江油縣(舊治):今平武縣南壩鎮月渡; 龍州/江油縣(寶佑徙治):今江油市大康鎮舊縣村;

儀隴縣:今儀隴縣金城鎮;

鳳州/梁泉縣:今鳳縣鳳州鎮; 西和州:今西和縣漢源鎮西北3里;

興元府/南鄭縣:今漢中市; 褒城縣:今勉縣褒城鎮;葭萌縣:今劍閣縣東北嘉陵江東岸;

昭化縣:今廣元市元壩區昭化鎮;西縣:今勉縣西老勉縣;嘉川縣:今旺蒼縣嘉川鎮嘉川壩;

真符縣(舊治):今洋縣華陽鎮;黃金縣/真符縣(乾德徙治):今洋縣黃家營鎮真符村;

利州/綿谷縣(舊治):今廣元市; 西水縣:今南部縣保城鎮;閬州(淳佑徙治):今蒼溪縣王渡場大獲山;

新井縣:今南部縣大橋鎮新井村;奉國縣:今閬中市老觀鎮;劍州/隆慶府/普安縣:今劍閣縣普安鎮;

新政縣:今儀隴縣新政鎮東南村;陰平縣:今江油市小溪壩鎮陰平村;劍門關/劍門縣:今劍閣縣劍門關鎮;

巴州/化城縣:今巴中市; 武連縣:今劍閣縣武連鎮;興州/沔州/順政縣:今略陽縣;

恩陽縣:今巴中市巴州區恩陽鎮;普成縣:今劍閣縣王河鎮;蓬州(舊治)/蓬池縣:今蓬安縣茶亭鄉蓬池鋪村;

曾口縣:今巴中市巴州區曾口鎮;蓬州(淳佑徙治)/相如縣(淳佑徙治):今蓬安縣河舒鄉燕山寨;

伏虞縣:今儀隴縣義路鎮李家壩;長舉縣:今略陽縣白水江鎮;良山縣:今營山縣安固鄉群力村大官山;

相如縣(舊治):今蓬安縣錦屏鎮;清川縣:今青川縣清溪鎮;南部縣(寶佑徙治):今南部縣城關鎮南1里;

廉水縣:今南鄭縣廉水鄉;大安軍/三泉縣:今寧強縣陽平關鎮,一說大安軍在三泉縣西1里;

難江縣:今南江縣;

上津縣:今鄖西縣上津鎮;平利縣:今平利縣老縣鎮;階州/福津縣:今隴南市武都區三河鄉;

栗亭縣:今徽縣栗川鄉栗亭村;將利縣:今康縣境內;佑川縣:今岷縣東南60里;

長道縣:今西和縣長道鎮;大潭縣:今禮縣雷壩鄉;天水軍/天水縣:今天水市秦城區天水鎮;

河池縣:今徽縣;利州(淳佑寄治):今金堂縣同興鄉;

平蜀縣:今旺蒼縣東河鎮馮家壩;晉安縣:今南部縣升鍾鎮;岐平縣:今蒼溪縣歧坪鎮;

臨津縣:今劍閣縣香沉鎮群英村;永歸縣:今劍閣縣店子鄉;其章縣:今巴中市巴州區東偏北;

七盤縣:今旺蒼縣黃洋鎮趙家壩;盤道縣:今南江縣八廟鄉;宕渠縣:今營山縣黃渡鄉景陽村人頭山;

蓬山縣:今營山縣三元鄉興福寺;始寧縣:今巴中市巴州區清江、斯連、花溪三鄉交界處;

清化縣:今旺蒼縣木門鎮木門場;歸仁縣:今平昌縣;地平縣:今旺蒼縣普濟鎮大營村;

大牟縣:今南江縣正直鎮;符陽縣:今通江縣涪陽鎮;白石縣:今萬源市竹峪鎮;

廣納縣:今通江縣廣納鎮;東巴縣:今萬源市西南;

--------------------------------------------------------------------------------

注①:三泉縣,《宋史·地理志》作直屬京師,此處有誤。首先,京師即指東京開封府,東京是開封府的正式稱號,

沒有註明直屬東京,或開封府,或京畿路,即表示該縣不屬於以上三機構,查宋代史料,這三個機構也沒有

對三泉縣的行文。其次,在宋代史料中,明確表示三泉縣屬利州路管轄,行文中與諸府州並列,因此表示該

縣實屬利州路直轄。