信息

所屬地區:河北·邢台·威 縣 .

.文化遺產名稱:冀南梨花大鼓

遺產編號:Ⅴ-5

遺產類別:傳統戲劇

申報日期:2006年申報人/

申報單位:威縣

遺產級別:市聯繫方式:

簡介

梨花大鼓早期叫“犁鏵大鼓”,因演唱者手持犁鏵片伴奏而得名。在河北省南部一帶頗為流行,是中國曲壇上一枝別具風采的鮮花,深受民眾歡迎。梨花大鼓歷史悠久

據考,它發源於山東、河北南部農村,清光緒年間始進入市井。清末民初小說家劉鄂在《老殘遊記》中所寫的黑妞、白妞(即劉小玉姐妹)皆為馳名犁鏵大鼓演員。早期的梨花大鼓,因植根於民間,故多訴露民間疾苦和表現農家故事。它風格樸實,富有濃郁的鄉土氣息。曲調高昂,說、唱、道、白兼備,敘事抒情交融。傳統書目很多,其中尤以說為主、唱為輔的中長篇書見長。現流行的有《包公案》、《海公案》、《西廂記》等。河北省擁有一批較有影響的梨花大鼓演員。三十年代,流行在冀南一帶的魏金鳳、穆大愛、孫金梅等享有盛名。上世紀30年代-80年代活躍於曲壇的孫金枝(藝名“大金枝”)是孫金梅的小妹,她功底厚,造詣深,表演風格樸實細膩,酣暢大方,運字行腔聲情並茂,唱腔豐富多變,素有腔多字少、七十二哼哼之稱。1958年,孫金枝參加全國第一次曲藝會演,幸福地受到周恩來總理的親切接見。粉碎“四人幫”之後,她演出的《廣場思親》又榮獲1980中央人民廣播電台、中國曲協聯合舉辦的全國優秀曲目獎。

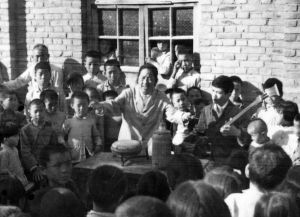

梨花大鼓傳承人張君麗在演出

梨花大鼓傳承人張君麗在演出 梨花大鼓代代相傳

初次接觸說書的場景,是在清末民初小說家劉鄂《老殘遊記》中的一段描寫。其中有兩個說書藝人———黑妞、白妞,她們說書技藝超群,一個說書聲“如新鶯出谷,乳燕歸巢”,另一個入耳則:“五臟六腑里,像熨斗熨過,無一處不服帖;三萬六千個毛孔,像吃了人參果,無一個毛孔不暢快……”大有餘聲繞樑三日不絕的味道。據民俗學者考證,其實小說中的黑妞、白妞兩位人物的原型就是梨花大鼓藝人———山東一帶的名角兒劉小玉姐妹。

雞澤梨花大鼓早期稱“犁鏵大鼓”,因演唱者手持犁鏵片伴奏而得名(現改用月牙銅板伴奏),屬於曲藝。梨花大鼓起源於清光緒年間,主要流傳於山東、河北省南部。冀南梨花大鼓主要流傳於河北南部的邯鄲雞澤縣、邢台威縣等地。建國後,梨花大鼓空前繁榮,僅邢台威縣就出現過孫家班、魏家班、郭家班三足鼎立的局面。“小時候,娛樂方式很少,梨花大鼓是美好的記憶,逢年過節或農閒時節,村里請人來唱梨花大鼓,那是一件全村人都高興的事。四黃毛、大龍、二龍都是當地有名的說書藝人。那時來聽說書的人也很多,只記得每每說到高潮處,說書藝人就會戛然而止,留下明天再續的噱頭。”雞澤縣宣傳部的李建朝對記者講起兒時聽梨花大鼓的經歷和感受,仿佛大鼓聲再次迴響在耳邊。

梨花大鼓植根於民間,所以說書人講的故事也多是民間疾苦和農家生活的內容。梨花大鼓風格樸實,運字行腔聲情並茂,唱腔豐富多變,以板式梨花腔為主,素有腔多字少、七十二哼哼之稱,是一種獨特的聲腔藝術,曾被京韻大鼓、梅花大鼓、山東快書等曲種吸收,具有很高的藝術價值。其曲調高昂,說、唱、道、白兼備,敘事抒情交融,以說為主,唱為輔,中長篇書見長,有慢板(哭調)、二性板、快板、散板等四種板式,句式有十字韻、七字韻等。主要伴奏樂器有三弦、銅板、京鼓。演員的服裝也多是女穿旗袍,男穿長袍。