釋義

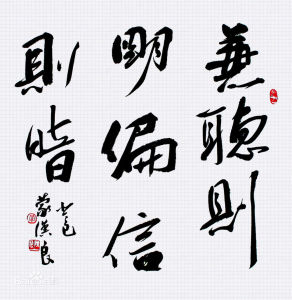

兼聽則明,偏信則暗

兼聽則明,偏信則暗現代泛指:在看待某一件事的是非。從正面的角度考慮就會很清楚明白,如果從心裡陰暗面分析就會很糊塗。

指要同時聽取各方面的意見,才能正確認識事物;只相信單方面的話,必然會犯片面性的錯誤。

出處

漢·王符《潛夫論·明暗》:“君之所以明者,兼聽也;其所以暗者,偏信也”。示例

唐朝人魏徵說過:“~。”★毛澤東《矛盾論》多方面聽取意見才能辯明是非得失;只聽一方面的意見,就信以為真,往往要作出錯誤的判斷。漢代王符《潛夫論·明暗》:“君之所以明者,兼聽也;其所以暗者,偏信也。是故人君通必兼聽,則聖日廣矣;庸說偏信,則愚日甚矣。”《資治通鑑》唐太宗貞觀二年:“上問魏徵曰:‘人主何為而明,何為而暗?’對曰:‘兼聽則明,偏信則暗。’”[原文]⑴上問⑵魏徵曰:“⑶人主何為而⑷明,何為而⑸暗?”對曰:“兼聽則明,偏信則暗。昔⑹堯清問下民,故⑺有苗之惡得以上聞;舜明四目,達四聰,故⑻共、鯀、歡兜不能⑼蔽也。秦二世偏信⑽趙高,以成⑾望夷之禍;⑿梁武帝偏信朱異,以取⒀台城之辱;隋煬帝偏信虞世基,以致⒁彭城閣之變。是故人君兼聽⒂廣納,則⒃貴臣不得⒄擁蔽,而下情得以⒅上通也。”上曰:“善哉”。[釋文]唐太宗問魏徵:“君主怎樣能夠明辨是非,怎樣叫昏庸糊塗?”魏徵答:“廣泛地聽取意見就能明辨是非,偏信某個人就會昏庸糊塗。從前帝堯明晰地向下面民眾了解情況,所以有苗作惡之事及時掌握。舜帝耳聽四面,眼觀八方,故共、鯀、歡兜都不能蒙蔽他。秦二世偏信趙高,在望夷宮被趙高所殺;梁武帝偏信朱異,在台城因受賄被下臣侮辱;隋煬帝偏信虞世基,死於揚州的彭城閣兵變。所以人君廣泛聽取意見,則宦官不敢蒙蔽,下面的情況得以反映上來。”唐太宗說:“好啊!”[字詞]⑴上:指唐太宗。⑵魏徵:唐初政治家,字玄成。⑶人主:君主。⑷明:明辨是非。⑸暗:昏庸糊塗。⑹堯:傳說中父系氏族社會後期部落聯盟首領。⑺有苗:古部落名。⑻共、鯀、歡兜:指上古傳說中的共工、姒鯀{gǔn}、歡兜,均為劣臣。⑼蔽:蒙蔽。⑽趙高:秦宦官。⑾望夷:秦朝望宦官。⑿梁武帝{464-549}:即蕭衍。南朝梁的建立者。⒀台城:城名。梁武帝因受賄在這裡被下臣侮辱。⒁彭城閣:隋煬帝被殺於揚州彭城閣。⒂廣納:廣泛的採納(建議)。⒃貴臣:宦官。⒄擁蔽:堵塞、遮掩。擁:堵塞。⒅上通:反映上來。

[辨析]魏徵先提出自己的觀點,然後列舉一系列的實例來論證自己的觀點,事例正反對比,有氣勢,說服力強。全文結構嚴謹,層次分明,文章以對話的形式,刻畫了一個善於納諫的明君形象和一個敢於進諫直言的大臣形象。而“兼聽則明,偏信則暗”所闡發的深刻哲理,已為千百年來社會實踐所證實。

成語故事

兼聽則明,偏信則暗

兼聽則明,偏信則暗從此,唐太宗很注意聽取下面說的諫言,鼓勵大臣直言進諫。魏徵去世後,唐太宗悲痛地說:“用銅做鏡子,可以看出衣帽穿著是否整齊,用歷史做鏡子,可以明白各個朝代為什麼興起和沒落;用人做鏡子,可以清楚自己與別人的差距和得失。今天魏徵不在了,我真是失掉了一面好鏡子啊!”

哲學道理

這個成語意思是廣泛地聽取多方面的意見,就能明白事情的真相,作出正確的判斷,只聽信一方面的意見就會不了解真相,得出錯誤的結論.告誡人們辦事要廣泛聽取意見,不要聽信於一人,才能把事情辦好。相關詞語

開頭相同兼列、兼收並蓄、兼珍、兼言、兼覆、兼人、兼綜、兼寸、兼馬、兼味、兼收並畜、兼營、兼燭、兼覽博照、兼善、兼詣、兼收並采、兼政

結尾相同

二者不可得兼、該兼、相兼、併兼、兩兼、況兼、得兼、藻兼、守兼、長兼、食宿相兼、更兼