設立背景

《司禮授書》所反映的明代內書堂

《司禮授書》所反映的明代內書堂 在朱元璋建立明朝政權之初,鑒於前代宦官之禍,為限制宦官勢力干預政治,曾規定:“內臣不許讀書識字” 。

隨著為加強封建皇權而剝奪外朝官員權力的政治發展,皇帝們處理國家政務又不得不依賴身邊人員的協助,因而宦官機構不斷擴大,最終形成二十四衙門的規模。由於其中的內官監、司禮監等需要負責“御前勘合”以及內廷文籍等內容,勢必需要一定的文化知識。因而自永樂年間開始,明廷開始指派一些外廷教官教育宦官。

其後,朝廷對藩王、臣僚防範更嚴,更為倚重宦官,從而進一步加強對宦官的培訓,並正式設立了專門的宦官教育機構——內書堂。據劉若愚《明宮史》記載,內書堂讀書“自宣德年間創建,始命大學士陳山教授之,後以詞臣任之。凡奉旨收入官人,選年十歲上下者二三百人,撥內書堂讀書”。

管理制度

內書堂隸屬宦官首腦機關司禮監,提督太監為最高負責人,由掌司具體負責,下設“年長有勢力”者六至八名為學長,負責處理日常學習、管理事務。

就像地方學校一樣,小內監入學也要拜拜至聖先師孔子的牌位和認課的詞林老師,還要準備一份由手帕、白蠟、龍掛香組成的禮品,作為學習的束修(學費),如果暫時沒有財力,還可以借貸,以後加倍償還。

學習內容

內書堂有基礎課程,也有專業課程。

基礎課程

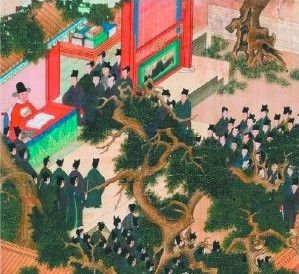

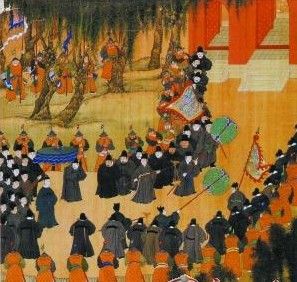

《徐顯卿宦跡圖》

《徐顯卿宦跡圖》如:《百家姓》、《千字文》、《神童詩》、《千家詩》、《孝經》等等啟蒙讀物,以及當時士人所習四書:《大學》、《論語》、《孟子》、《中庸》,再有就是習字,即“號書”。

專業內容

有思想教育課程,如:歷朝皇帝對宦官的誡諭《內令》、歷代宦官奉公守法的事跡集《忠鑒錄》、萬曆年間編纂的《貂璫史鑑》等,以及為培養內侍以後對朝臣奏章進行批答、對閣臣的票擬進行批紅訓練的“判仿”。

師資力量

內書堂的教育也很講究,教習多是翰林院編修、檢討、修撰等有學問的人擔任,其中不乏名士,如陸深、錢溥、倪謙、焦竑等人,都曾擔任過內書堂教習,足見明代帝王對內書堂教習人選的重視。不少人也因此進入權力中樞的內閣,其中嚴嵩就曾在1517年十一月二十一日去內書堂任教。

也有不少人因所教育的人員為太監,深以為恥,並不盡心授讀。如萬曆年間人沈鯉就不願意與其學生交往,以致仕途坎坷,短暫入閣後也被首輔沈一貫所排擠而去。

學習紀律

當時的學習紀律也很嚴格。規定:

1、只有每月的初一、十五和節令始可停學放假,其餘無論寒暑,均須入學讀書。

2、每日學習,“凡背書不過,寫仿不堪,或損污書仿,犯規有過者,詞林老師批數目,付提督責處之”。輕者由學長用特製的木尺打手掌,重者罰跪,再重者要面向孔子牌位直立彎腰,雙手扳著兩腳成180度,如雙膝彎曲,學長會用界方沒頭沒腦地一頓暴打。罰站彎腰的時間以一柱香燃完為準,也有幾柱香的。由於處罰嚴格,受罰的小太監往往不到半柱香燃完便頭暈目眩,嘔吐不止,甚至暈倒在地。

學習態度

儘管在內書堂讀書很辛苦,但由於讀好書是他們能夠獲得批紅權的重要條件,因而他們讀書非常勤奮,志向遠大的小太監,還往往自備一些其他教材,如《通鑑節要》、《大學衍義》、《貞觀政要》之類的書籍,進行自學。著名的宦官馮保等人都是內書堂出身,大有學歷至上的意味。