戰事背景

元世祖至元年間,隨著元王朝在雲南行省統治的日益穩固,統治者開始將目光轉向了雲南行省西南的緬國,意圖將其納為藩屬貢國。

至元八年(1272),世祖遣乞台脫因(乞台,契丹之意,脫因,即道人。此君可能有佛教背景,故而選使篤信佛教的緬國)等出使緬國,詔撫緬王。緬國蒲甘王朝那羅梯訶波帝(Narathihapati)派使者價博到達大都,隨後元廷派使回訪,兩國間建立了初步的聯繫。至元十年(1273),世祖又以“乞台脫因充禮部郎中,與勘馬剌失里及工部郎中劉源、工部員外郎卜雲失充國信使副,持詔往諭,征其子弟大臣來朝。”元使到達緬國後,因為不願依從緬俗,脫去馬靴赤腳覲見緬王,結果被妄自尊大的緬王下令處死。此時的元廷因為訊息的阻塞,對使節的悲慘遭遇一無所知,但云南行省見使臣經年不歸,緬方毫無通問表示,便向朝廷建議出兵征討緬國。世祖則示意先觀其動向再做決定,不久雲南又傳來“遣金齒千額總管阿禾探得國使已達緬,俱安”的訊息,元廷更無意戰爭,坐候使節回還報信。就在元朝君臣以為事態得寧靜等喜訊之時,緬國卻率先發動了對元朝的戰爭。

戰事起因

戰爭起兩國邊界糾紛,處於緬國和元朝統治區域之間的金齒部千額(今雲南盈江東北)地方首領阿禾(傣族),率所部歸附元朝,被元政府任命為千額總管。而一向視金齒諸部為屬部的緬王,對此很是不滿,並企圖向北征服金齒各部。至元十四年(1277)三月,“緬人以阿禾內附,怨之,攻其地,欲立寨騰越、永昌之間。”強敵壓境,阿禾向雲南行省告急,雲南行省平章政事賽典赤瞻思丁(回族)接報後,立即派遣正奉命征伐永昌之西騰越、蒲、驃、阿昌、金齒未降部族的大理路蒙古萬戶忽都、大理總管信苴日(段實,白族土官),總把千戶脫羅脫孩等領兵七百前往救援。忽都等人自駐地南甸(今雲南梁河)晝夜疾行,在芒市河(今雲南潞西一帶)與緬兵遭遇,由此上演了一場著名的以少勝多的戰役,“元緬芒市河之戰”。

戰事經過

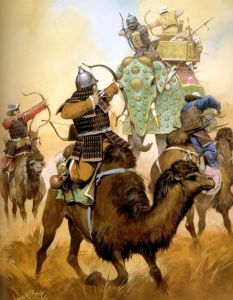

緬軍“其眾約四五萬,象八百,馬萬匹。”以騎兵在前,象隊居中,象披甲,背負戰樓,兩旁挾大竹筒,置短矛數十於其中,乘象者取以投擲擊刺;最後以步卒壓陣。而忽都等軍步騎參雜“僅七百人。”忽都以眾寡懸殊,乃分軍為三隊,“下令:“賊眾我寡,當先沖河北軍。”親率二百八十一騎為一隊,衝擊敵軍,信苴日以二百三十三騎傍河為一隊,脫羅脫孩率步卒一百八十七人依山為陣,三軍攻守有據相互策應。

兩軍交戰良久,緬軍雖人數眾多,但其兵器戰甲都甚為落後,軍卒又多為臨時徵集的部落民眾,軍事素質遠遠不及正規化的元軍嫻熟,在元軍騎兵的迅猛衝擊下最終不敵敗走。信苴日率所部追抵敵營寨門,因道路泥濘而退,回軍後恰遇緬兵萬餘迂迴至元軍背後,當即馳報忽都。忽都得報,複列軍為三陣,進至河岸大敗迂迴緬軍,並乘勝連破其十七寨,“逐北至窄山口,轉戰三十餘里,賊及象馬自相蹂死者盈三巨溝。”

及至日暮,忽都因負傷收兵。次日再戰,元軍又追擊緬軍至千額,“不及而還。”此戰中,元軍“捕虜甚眾,軍中以一帽或一兩靴、一氈衣易一生口。”緬軍倖存者在敗退途中,“又為阿禾、阿昌邀殺,歸者無幾。”四萬大軍一朝覆亡。元軍的損失卻小的讓人難以置信,《元朝征緬錄》載,“官軍負傷者雖多,惟一蒙古軍獲一象不得其性被擊而斃,余無死者。”

戰事結果

此戰之後,緬軍心膽俱寒,“自後蒲甘不敢犯風,金齒得以安堵。”其後數年,元軍又多次南征緬國,沉重的軍事打擊最終導致蒲甘王朝內部矛盾激化,解體分裂為若干撣邦。各地擁兵自立的貴族和撣族部落首領為尋求政治上的支持,大多選擇向元朝投降,接受了元朝任命的宣慰司等各種官職名號,緬甸也由此成為元朝的藩屬國直至元末。

戰事點評

此戰,元軍充分發揮騎兵優勢,分三隊合擊,取得了以少勝多的戰果。緬軍雖採取迂迴其後戰法,但未構成前後夾擊之勢,終至失敗。