基本信息

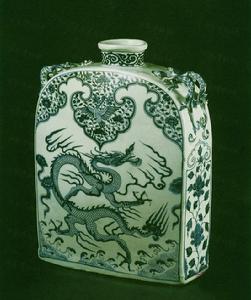

【名稱】:景德鎮窯青花龍紋扁方瓶

【窯口】:景德鎮窯

【器型】:瓶

【年代】: 元代

【尺寸】:高36.8厘米

【收藏機構】:英國國立維多利亞工藝博物院藏

器物介紹

元代景德鎮窯青花龍紋扁方瓶,該器物唇口,短頸,圓肩,扁方體。肩兩側各有兩條向上爬行狀青花螭

元 景德鎮窯青花龍紋扁方瓶

元 景德鎮窯青花龍紋扁方瓶相關資料

一、元青花瓷器的製作風格

元青花,在製作工藝、釉色、紋飾、器型等方面都非常成功,傳世精品國內外都不少,其特點有:

1胎:元代景德鎮窯瓷器的胎質,較為堅硬,不夠精細,有時可看到沙眼,由於胎內含雜質和鐵的成分較多,因此器物的底部及足部露胎處,經常可以看到氧化鐵的紅色斑點,也稱火石紅。元代青花瓷器的釉層一般比明清時期略厚,白釉地子的閃青程度也較明清為重,可能是當時施釉較厚和釉料中含鐵量較多的緣故。在製作工藝上,元代青花瓷器的足部上下多有竹節狀凸起的弦紋,器身與器足的接合部位,多採用胎接方式。

2釉:釉的顏色以白色為主,白中閃青色,釉質極為細潤,施釉一般比較厚,盤類器物的底部都不施釉,稱為沙底。元代青花瓷器的釉質都白中泛青,特別是早期產品與宋代青白瓷的釉色基本一樣。這種透明釉的顏色往往與胎質有關,在燒制過程中,胎中的鐵元素會在高溫的作用下向釉內擴散,加之窯爐內的還原氣氛,致使成品的釉面呈現出亮麗地青白色。大部分仿品的胎都含鐵量不足,其釉面看上去都青色不足。瓷器釉面的平整度與施釉方法有直接關係。由於元代青花瓷器是採用蘸釉、澆釉和刷釉工藝,所以看上去釉質豐滿肥厚,但平整度欠缺。特別是採用澆釉和刷釉工藝的大件器物,釉面往往留有“淚痕”和“刷痕”現象。清代以後景德鎮普遍採用吹釉法施釉,釉面的平整度較前朝大有提高,現代又採用電動空氣壓縮機代替人工吹釉,大大提高了生產效率。釉面過於光滑平整稀薄者,均是現代吹釉產品。

3青花色:青花是蘭色釉下彩,在瓷胎上用一種含鈷的顏料,(顏色是黑褐色的)按所要求的圖案進行繪畫,然後再施白釉,進行燒制,即成青花瓷器,這種青花的裝飾具有色調幽雅明快,而又不易上彩的特點。應該說,青花瓷器最早在唐代河南鞏縣窯已有燒制,但那時的青花,因是初級階段,又很不成熟,受唐三彩藍料的影響,在瓷器上的青花非常簡單,藍料暈散重,同時傳世器物極少,也就是近幾年才被陶瓷界所公認。青花中的鐵元素浮於釉表,古代使用的是一種天然礦物材料,其主要成份是氧化鈷兼有少量氧化鐵。鐵與鈷相互融合,均勻分布。在高溫的作用下氧化鐵會在矽酸鹽液態中互相聚集,形成深色斑點。它們一般不會浮到釉子表面上來,形成所謂的結晶,在顯微鏡下觀察,多呈不規則狀醬褐色斑點沉於釉下。現代絕大多數仿品,都只是在國產青花中簡單地加入氧化鐵粉,也不作高溫煅燒處理,所以氧化鐵不可能均勻地融合在氧化鈷中,在高溫的作用下,這些氧化鐵會迅速浮到釉子表面形成結晶。在顯微鏡下觀察多呈礦渣狀斑點。青花色澤過於灰暗或鮮艷。國產青料與“蘇勃尼青料”比較,除鐵含量偏低外,錳含量又明顯偏高,前者是後者的60——300倍。如果不能有效祛除國產青料中的錳,只是一謂加鐵,青花的色澤就會顯得灰暗。如果直接將化學工業中的氧化鈷用作青料(俗稱“洋藍”),其色澤就會顯得過於鮮艷。

4紋飾:元青花一般多裝飾蓮瓣紋,器物肩部繪有垂雲紋,中間主題部分填以各種花卉,紋飾繁密,層次較多,有的器物上出現三四層甚至七八層花紋圖案,如省博物館藏的元青花人物玉壺春瓶,層次就較多。圖案結構緊密,層次分明,具有相當高的藝術水平,這種繁密飾紋的手法,不僅表現在青花瓷器上,也表現在元代織錦和石雕工藝上,成為當時的獨特風格。繪畫題材也比較豐富,常見的有:牡丹、蓮花、水萍、松竹梅、菊花、龍鳳、孔雀、麒麟、海馬、魚、鴨、鴛鴦、回紋、文字、八寶、人物等生動活潑紋飾。龍紋的特點:元代龍為細頸龍,龍嘴上翹,龍身較細,龍尾較禿,龍找有三、四、五找之分,但三爪龍最為常見。

5造型:在造型方面具有胎骨厚重,形制巨大的特點。常見的器形有大瓶、大罐、大碗、大盤等,這種造型繼承了唐宋(公元7~14世紀)以來的傳統風格。由於當時的旋削技術較差,一般大罐內也多有旋紋,不夠規整精細,不注意修整,瓶、罐、壺等器物接口痕跡較明顯,盤碗類器物底部一般不施釉,經常看到留在底部的旋痕。同時小型器物也有,如廣東省博物館收藏的小菱口單鳳紋碟、小罐、小洗等。但數量不多。常見的典型器物特點有高足碗,碗身較淺,口和底足外撇很少,高足大於碗身。