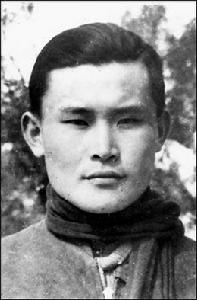

童年

清朝末年,國難深重,民不聊生,其祖父不忍全家挨餓,拼湊路費,舉家遷往馬來亞柔佛洲新山波來港拓荒,以種植橡膠園為業,過著半原始人的生活。一年後,因不堪猛獸侵擾,又舉家遷往新加坡謀生。其父既種地又拉洋車,其母既要養豬,又要做家務。生活的艱辛,使童年的倉夷養成了不怕困難,熱愛勞動,辦事勤快的良好習慣。

上學

倉夷聰穎好學,到了學齡,父母先送他念私塾。在私塾里,他最用功,書念得最好。後來他先後考進新加坡光洋國小和新加坡華僑中學。由於家庭貧困,他只能邊念書,邊擠時間給一家商店記賬、打短工,賺點錢補助學費。他勤奮刻苦學習,各門功課成績都很好,經常受到老師和同學們的讚揚。倉夷興趣廣泛,練就一手好書法,寫起對聯,路人讚不絕口。他在課餘時間,博覽群書,對中國歷代英雄譜、國內外名著等,無不涉獵,使他從中受到啟迪。他經常給家裡人和學友們講岳飛“精忠報國”、祖國山川名勝以及除惡揚善等故事,使聽者獲益匪淺。

革命

民國26年,年僅16歲,正在國中二年級念書的倉夷,被“蘆溝橋事變”的炮聲驚動,他懷著一顆報效祖國的赤子之心,放棄學業,告別親人,回到了祖國。倉夷回國後,過了兩年流浪生活,目睹日本侵略戰爭給中國人民帶來的巨大災難,於民國28年,奔赴晉察冀敵後抗日根據地,參加了革命。從這年4月起,他先後擔任晉察冀邊區政府辦的《救國報》和民族革命通訊社記者。翌年冬,他光榮地加入中國共產黨。民國30年1月,轉任《晉察冀日報》、新華社晉察冀總分社記者。

工作

倉夷在邊區工作的7年裡,經常在槍林彈雨中採訪,又經常深入到各區、村,與幹部民眾生活在一起,和抗戰軍民結下了同生死的戰鬥情誼,寫下了大量有血有肉、動人心魄的通訊和報導。他寫的《平原青紗帳戰鬥》、《平原地道戰》、《幸福》、《婚禮》、《爆炸英雄李勇》和《反掃蕩》等通訊和報告文學,極大鼓舞了邊區軍民的抗戰鬥志。民國31年“五·一”反掃蕩後,他採訪了在這場殘酷的戰鬥中最英勇的模範連隊,寫下了4萬多字的報告文學《紀念連》。這篇作品在《晉察冀日報》上連載7天,受到冀中軍區首長的嘉獎。周揚稱讚倉夷是晉察冀邊區最年青、最優秀的新聞記者和報告文學作者之一。

倉夷奮不顧身的工作作風和出色的工作成績,受到邊區軍民的稱讚。邊區軍民都敬重和愛戴他,民國35年解放區選舉人民代表時,他被選為察哈爾省代表,新華總社任命他為特派記者。

抗日戰爭勝利後不久,共產黨參加了在北平的“軍事調處執行部”,並創立了新華社北平分社和《解放》三日刊。民國35年2月,倉夷奉命走上新的崗位,來到國統區北平擔任記者。新的工作環境,鬥爭更尖銳複雜。當時國民黨北平當局,大肆限制《解放》刊物與人民的聯繫,布置特務、暗探,跟蹤記者。倉夷運用巧妙的鬥爭方式,同敵人進行針鋒相對的鬥爭。有一次,國民黨特務機關出動大批人馬,氣勢洶洶地要查封《解放》三日刊。倉夷既機智地通知北平“軍調部”的中共代表團,又及時拍下一個特務頭子指揮行動的醜惡嘴臉,充分揭露了敵人的陰謀破壞活動。時過不久,國民黨向解放區大舉進攻,並對各大城市實行恐怖政策,新華社北平分社和《解放》三日刊等被無理封閉,倉夷也被迫從北平撤回張家口。

犧牲

民國35年7月,美國海軍陸戰隊,向冀東解放區的安平鎮發動了直接武裝進攻,又造謠是人民解放軍攻擊了美軍,從而釀成了所謂“安平事件”。訊息傳來,全國震動。為了弄清真相,“軍調部”成立了第25執行小組,進行對“安平事件”的調處。倉夷與另一記者肖殷,奉命於8月8日由張家口乘飛機趕赴北平,參加該小組的採訪活動。由於該機場被美國人控制以及美軍駕駛員的有意刁難,他們只允許肖殷一人上機,倉夷無奈只得改乘從張家口到大同,再趕當天由大同去北平的班機。就在倉夷在大同短暫候機停留期間,被國民黨特務機關預謀誘騙,秘密殺害於山西大同馬蓮社西渠溝里,年僅25歲。

緬懷

為了緬懷烈士的豐功偉績,在倉夷犧牲40周年的1986年,中共山西大同縣委、縣人民政府在倉夷犧牲的地方,建造了“倉夷烈士紀念碑”。並於這年8月15日,隆重舉行烈士紀念碑落成揭幕典禮,以慰先烈,以昭後人。