還是孩提時,修功軍就聽說家鄉曾有位陳摶老祖能掐會算,十分了得,遂對陳摶充滿了神往。

修功軍出生於現在的譙城區古城鎮三修村修小莊。兒時的修功軍家境貧寒,全家靠給地主打短工過活。遇到災荒年成,修功軍便和家人一起逃荒要飯,過著食不果腹的日子。後為了生計,他加入過戲班,當過篾匠,出家當過和尚。

修功軍知道陳摶老祖的事,是緣於他的一位陳姓奶奶。這位奶奶可能因和陳摶同姓,對自己的同宗出了位仙人感到十分自豪,就常常向身邊的人講述有關陳摶的奇聞逸事。兒時的修功軍最喜歡到這位奶奶家,聽她講陳摶老祖的故事。修功軍就是從陳奶奶那兒,知道了陳摶是我們亳州人,是五代末宋初的一位“得道仙人”,能算天災人禍,可測世態變幻,十分神奇靈驗。也是從這位奶奶那兒,修功軍知道了“十里荷花出陳摶”、“五龍聽經”、“陳摶一覺八百年”等有關陳摶神異的傳說。這位奶奶講陳摶故事時流露出的那份崇敬和自豪,給小功軍留下了深刻的印象,也在他幼小的心靈里栽下了對陳摶嚮往的種子。

而真正接觸、了解陳摶卻是幾十年以後的事。

十四歲時,也就是1944年,修功軍為了餬口,在爭得主持讓他上學的承諾後,來到了離家不遠的廣雲寺出了家,後來又轉到雙溝的華顏寺當和尚。在華顏寺,修功軍開始了白天求學、晚上念經的僧侶生涯。當了兩年僧人,修功軍練就了一手好書法,正是這一手好字,改變了修功軍一生的命運。

1948年,剛剛解放的亳州,百廢待興,人才奇缺,寫了一手好字的修功軍被當時的雙溝區領導看中,讓他還俗當了一名文書。從此修功軍開始了漫長的革命之旅。之後,他剿過匪,參加過地方政權建設,解放後,長時間從事新聞宣傳工作。

在幾十年的革命工作中,修功軍雖然每天奔波不止,但他仍關注著陳摶,只要見到有關陳摶的研究文章,他都要認真拜讀。

修功軍真正近距離地接觸陳摶,是緣於一場學術研討會 。

1989年,當時的亳州市政府要舉辦一個全國性的陳摶千年祭學術研討會,卻苦於沒有陳摶的詳細材料。這時一位市領導找到了剛剛退居二線的修功軍,要他寫一份有關陳摶的文章。

這之前,修功軍雖然接觸了一些陳摶的事跡,但都是零零碎碎的,不系統,要把陳摶的生平事跡和學術成就落筆成章,尚不夠。

為了完成市領導交辦的任務,同時也是出於自己對陳摶的崇敬和熱愛,1989年,修功軍以近60歲的高齡,正式開始研究陳摶。那一年,他和老伴一起,上華山,登青城山,攀武當山,遍歷陳摶當年修行的名山古剎,了解陳摶的事跡,寫出了一篇洋洋上萬言的關於陳摶生平事跡和學術成就的文章,該文章在當時的學術研討會上,博得與會專家的一致好評。也是這篇文章使市領導看出了修功軍對陳摶的研究水平,任命他為亳州市陳摶研究會會長。

十八載艱辛為陳摶著書立傳

那次華山等處之行,開闊了修功軍的視野,加深了對陳摶的了解。而了解的愈多,修功軍對這位仙人老鄉愈尊崇。但是,修功軍也發現,隨著對陳摶研究的深入,自己越來越感到對陳摶了解得甚少。這時他已經知曉,陳摶是一位哲學家、易學家、自然科學家和相術大師。尤其在中國道教史上,占有極為顯要的地位,享有崇高威望,陳摶被列入“高道”,是繼老子、莊子之後的道教至尊,世稱“陳摶老祖”。然而,就是這樣一位高人,竟沒有一部全面介紹他事跡的專著。於是,一個大膽的想法躍了出來——為陳摶著書立傳。

真要做起來卻很難。修功軍發現,前人之所以沒有涉足有關陳摶老祖專著的創作,是因為要為陳摶立傳,有很多難處。首先,資料匱乏散亂,研究起來不易;其次是陳摶博學多才,精通易學、相學、醫學養生學,要想寫好陳摶,自己首先要對易學、相學、醫學養生學精通,至少要略知一二,這還不夠,還要有深厚的文學底蘊。世人有的可能對易學、相學有研究,但不通醫學養生學,即便精通了,也可能因不懂文學,無法成文;有的雖專擅文學,但由於不懂易學、相學、醫學養生學,也是巧婦難為無米之炊。修功軍在決定為陳摶著書立傳時,就知道這些,但知難而進一直是修功軍的性格,他決定為陳摶著書立傳,除出於對陳摶的崇敬外,還因為,作為陳摶的鄉人,應該讓陳摶的事跡和學術成果讓更多的世人了解。

為了表達自己的決心,也是想時刻提醒自己,在離休後第一個春節,修功軍就在書房的門楣上,寫下了“離而不休演《周易》,老無所為慕希夷”的對聯,他還以亳州歷史上另一位歷史名人曹操的“老驥伏櫪,志在千里”的詩句,來鞭策自己。

於是,修功軍以六十歲的高齡開始了他研究陳摶的艱辛歷程。為此,他三上華山,兩登武當,又去四川,搜尋陳摶的事跡,並多次到合肥、北京、上海等地的圖書館,查閱蒐集陳摶的文獻史料。

這期間,修功軍忍受了常人所不能忍受的磨難。在採訪修功軍時,他的老伴李清芝向記者講述了一次“差點要了老修命”的危險經歷。

“那次我和老修一起到四川搜尋陳摶的遺蹟,當時我們在陝西華山下來之後,準備從西安坐飛機到四川成都去,在離飛機起飛還有一小時時,老修突然昏厥在地,由於老修腸胃不好,加上路途勞頓,造成身體脫水休克。在那人生地不熟的地方,我真的害怕了,我一邊喊著‘老修,你怎么了,你別嚇唬我,這可不是家裡’,一邊四下看有沒有誰能幫助我們。我們的困境被一位執勤的民警看到了,他在了解了情況後,及時與機場的醫務室聯繫上了。”李清芝說,“當時情況很緊急,我們又不想延誤乘機,老修就坐在候機室里吊水,且是雙臂同時吊。吊了兩瓶水,老修的病情稍有好轉,我們就急忙登上飛往四川的飛機……”事隔多年,李清芝提起這事,仍心有餘悸。

在苦苦搜尋陳摶史料的同時,修功軍還對《周易》進行苦心鑽研和對醫學養生學孜孜不倦的學習。

那段時間,修功軍忘記了時間,忘記了吃飯,甚至做夢都是在學習演練《周易》,研讀河圖洛書,考究陳摶在易學上的成就。由於過於沉迷其中,修功軍把自己關在屋子裡,整天不說一句話,老伴和他講話,他也答非所問。“他就像著了魔,衣服髒了不知道換,頭髮長了不曉得理,真的一點辦法沒有。”老伴李清芝說。

對於醫學養生學,修功軍也是從頭學起,研究內丹養生的原理。有時為弄清一個細節,他要查閱大量的資料。

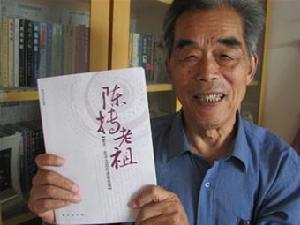

從1989年正式研究陳摶,到前不久成書出版,修功軍用18年的時間,終於完成了為陳摶著書立傳的夙願,寫出了近三十萬字的《陳摶老祖》一書。

《陳摶老祖》一書凝聚了修功軍多年的心血,成就自然非凡。

“修功軍先生《陳摶老祖》的出版,可以說是做了一件道教文化、學術界所稱道的功德大事。”中華老子研究會會長邸振興這樣評價《陳摶老祖》一書。

原新華社駐安徽分社社長、中國新聞學院副院長宣奉華見到該書,認為“感到修功軍先生對《周易》的研究造詣很深,對陳摶的生平事跡和學術成就有全面系統的考證和闡述。該書內容新穎,文筆樸實流暢,雅俗共賞,關於陳摶易學、易龍圖和內丹養生的內容,修先生不僅進行了重點論述,而且突出了現實意義和實用價值……這部書稿內容不愧為當代陳摶研究和道家學說研究的一項重要學術成果。”

《陳摶老祖》盡展陳摶仙姿

《陳摶老祖》一書分“大道陳摶”、“‘睡仙’陳摶”、“藝術陳摶”、“傳說陳摶”、“淺識陳摶”等五個方面,展現了陳摶的生平事跡和學術成果。

在“大道陳摶”部分,主要講述陳摶修道,如何成為道教至尊的經過。該書在介紹陳摶易學成就時,不是介紹他如何用易學為人測算人生際遇,而是闡述陳摶研究易學是為了揭示世界生成發展的萬有現象,以便從中尋找萬物變化的規律,展示其獨特的科學價值,以及對後來的社會科學、自然科學等學科帶來的深遠影響。

在“‘睡仙’陳摶”部分,主要敘述陳摶如何靠練“內丹”養生。陳摶所生活的時代,當時一些道士為了宣傳自己的道行,宣稱服食“仙丹”(“外丹”)可長生不老,許多達官貴人包括皇帝都喜歡食用“仙丹”,結果他們不但沒長壽,有的反而中毒身亡。在大量事實面前,人們開始懷疑“仙丹”的功效,並由此殃及道教。陳摶為了拯救因迷信服食“仙丹”而中毒的受害者,同時也是為挽救道教,公開指出“世人多取五金八石諸般草木燒之,要覓大還丹,豈不妄也”,也就是公開告訴世人,外丹有毒,不可用於養生。為了撥亂反正,陳摶一改道士熱衷修煉的黃白之術,改為內丹修煉。

內丹修煉的養生要旨,就是全面修煉人體的精、氣、神,使之實現和諧統一,凝聚成“內丹”(即“人體能量”)。人體內丹充盈,人便健康長壽;人體內丹耗盡,人的生命也就歸於完結。陳摶因修煉內丹,在“人活七十古來稀”的時代,竟活了118歲,才無疾而終。修功軍以詳實的史料和考證,告訴人們陳摶修煉的內丹委實可以養生。

在“藝術陳摶”、“傳說陳摶”、“淺識陳摶”章節里,修功軍全面介紹了陳摶在詩書畫方面的藝術成就、陳摶傳奇的人生經歷和自己對陳摶研究的心得體會。

尤其要提的是,在《陳摶故里考》一文中,他以令人信服的考證,證明了陳摶就是亳州城西南六公里宋湯河西岸陳莊人。

陳摶也和歷史上其他名人一樣,許多地方也爭著認這位道教至尊為“老鄉”。修功軍羅列了陳摶的生地和故里的多種說法,如是河南鹿邑縣人、四川崇龕人,陝西華山人、西洛人等。而史書上記載的陳摶出生地是“亳州真源人”。對此,陳摶引用北宋宋宗諤給陳摶的祖籍所定的公式——“陳摶或居亳為亳人,或居洛為洛人,或居華山為華山人”——來解釋陳摶出現多種故里的原因。

歷史真相只有一個。史書上明文記載陳摶乃“亳州真源人”,應是無誤。對此,修功軍這樣考證,“唐宋時期真源和鹿邑是兩個縣,真源縣屬亳州,而鹿邑縣則屬河南省淮陽。當時制度是州管縣,縣管地方,亳州西南六公里陳莊希夷出生地,屬於真源縣管轄。北宋大中祥符七年(公元1014年)將真源縣改為衛真縣,仍屬亳州。元世祖至元八年(公元1271年),有次區劃大變動,把衛真縣管轄的大部分鄉村併入河南省鹿邑縣,將東部鄉村包括希夷出生地劃歸亳州。”所以得出了陳摶的出生地應在“亳州城西南六公里宋湯河西岸陳莊”的結論。

有理,有據,有節。修功軍的考證應該說為陳摶故里的爭論畫上了一個圓滿句號。

故里之爭可畫上句號,77歲高齡的修功軍卻對陳摶的研究沒有止步。他說,陳摶學說中還有很多東西值得他研究,他的養生之道對今天的人們仍有很好的借鑑意義,他的一些哲學思想仍對我們認識世界、感悟人生大有裨益。看來,修功軍與陳摶的緣分並沒因《陳摶老祖》一書的問世而告一段落。