基本介紹

國家航空航天局的“信使”號水星探測飛船2004年8月3日搭乘“德爾塔2”型火箭,在佛羅里達州卡納維拉爾角的甘迺迪航天中心點火升空。明亮的火焰照亮了當時灑滿月光的夜空,輝映在大西洋上。發射取得圓滿成功,“信使”號開始了計畫中的耗時6年半、飛行79億公里的探測遠征。這次水星探測任務由美國宇航局、卡內基研究所以及約翰·霍普金斯大學共同研發承擔,“信使”號探測飛船由霍普金斯大學套用物理實驗室負責設計、製造。這是30年來人類探測器首次對水星進行全面的環繞探測。

基本部件

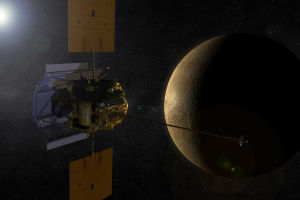

信使號

信使號“ 信使”飛船的基本部件包括:

科學載荷:用來收集“信使”的科學數據的儀器。

遮陽傘:用來保護飛船免受太陽直射,使飛船的電子設備和儀器即使在水星這樣的熱環境裡也能正常運行。

太陽能電池板:為飛船提供動力。"信使"還攜帶著一塊蓄電池,可以把太陽能電池板產生的電能儲存起來,供其他系統使用。

助推器:通過噴射燃料發生推力,改變飛船的軌道和姿勢。

助推火箭適配器:它是飛船發射的聯繫點,當"信使"與助推火箭脫離後,適配器就沒有作用了。

科學儀器

水星雙重成像系統:這是一部帶有廣角鏡頭和窄角鏡頭攝像機,可以單色、彩色和立體成像。

伽瑪射線和中子譜儀:將用它來繪製水星表面的元素構成圖。

X射線分光計:也被用於繪製水星外殼物質的元素構成情況。

磁力計:繪製水星磁場的詳細結構和動力,尋找磁化的地殼岩石區。

水星雷射高度計:用來測算水星的地形

水星大氣與表面合成分光計:測算水星大氣的情況,尋找水星表面物質里的礦物成份。

高能粒子和等離子分光計:用於測算水星磁氣圈內部和周圍的帶電粒子的構成與特性。

美國宇航局的要求是:用更少的錢,辦更多的事。所以,"信使"必須做到在科學上無可挑剔,必須有持久的生命力。

規定目標

信使號於2004年8月3日發射升空

信使號於2004年8月3日發射升空飛船各重要系統都有備用系統,一旦一個系統癱瘓,另一個系統(或備份系統)可以接過它的任務。

"信使"使用了現成的部件和標準的數據界面,減少了對未經證明的造價昂貴的新技術的需求。

"信使"飛船採用了其他執行太空探索任務的飛船子系統設計。

使用的天線不是展開式,而固定式,這樣便減少了在天線展開過程中與地球控制人員失去聯繫的的可能。

遮陽傘的陶瓷材料採用了"被動熱設計",這樣飛船就沒有必要配備耐高溫的電子儀器。

設計思路

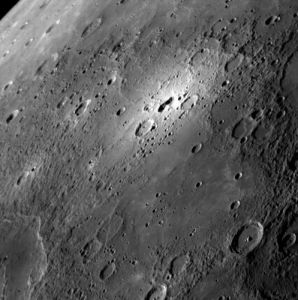

信使號發回的水星表面照片

信使號發回的水星表面照片水星距地球約9100萬公里,“信使”號直接飛到水星只要3個月左右,而為進入水星軌道,“信使”號要先在太陽系內飛行6年多的時間,其中主要原因在於,為了儘量壓縮太空探測項目的開支,美國宇航局不能把探測器研製得過大、過重。“信使”號如果要直接進入環水星軌道,需要攜帶更多燃料,這就意味著需要更大載荷的運載火箭和更高的科研成本。

受發射運載重量的限制,“信使”號沒能攜帶足夠的燃料上天。因而“信使”號需在太陽系內部先進行數年長途環繞漫遊,使自身減速。它將在飛經地球一次、飛經金星兩次、環繞太陽15圈獲得足夠引力支持後,在第三次飛過水星時,由於引力作用,“信使”號會先被猛烈甩向金星,然後藉助“彈弓效應”,於地球時間2011年3月再次被彈向水星,順勢“滑進”水星軌道,開始為期一年的環水星飛行;其間,“信使”號探測飛船上的7種科研儀器將對水星的表面、空間環境、地質化學及空間距離等進行全面探測,收集相關數據。

這次“信使”號的水星軌道探測項目,是美國宇航局雄心勃勃的行星探測系列項目“發現計畫”的一部分。多年來,美國太空探測的龐大開支及其實用性一直受到美國納稅人的質疑,美國宇航局在向聯邦政府申請科研經費時,也頗費思量。因而,美國宇航局在1994財年正式啟動行星探測“發現計畫”時,提出以更快、更好、更省為方針,要求連續進行科研目標高度集中、而又花錢不是太多的項目,以解答太陽系內許多不為人類所知的行星之謎。

運行狀況

信使號在發射後成功藉用地球重力改變軌道,於2005年8月2日19:13星期二最接近地球表面,當時距離蒙古中央為2,347公里(1,458英里)。信使號的引擎在2005年12月12日進行為期524秒的噴射,將調整軌道朝向金星的方向。

信使號飛越地球時所攝得的照片

信使號飛越地球時所攝得的照片信使號飛越地球時所攝得的照片信使號在2006年10月24日世界協調時08:34第一次飛越金星,距離地表為2,992公里(1,859英里)。第二次飛越金星則是在2007年6月5日23:08,距離地表為338公里(210英里)。深太空操縱器2號於2007年10月17日成功執行,讓信使號的前進目標導向水星。

信使號在2008年1月14日首次飛越水星(世界協調時19時04分39秒最接近地面,距離僅約200公里),接著在2008年10月6日第二次飛越水星[6]。信使號在2009年9月29日最後一次飛越水星,並進一步減慢太空船的速度。在第二次及第三次飛越水星之前則是藉由深太空操縱器3號在2008年3月19日19:30及深太空操縱器4號在2008年12月24日20:30來調整太空船的速度。深太空操縱器5號在2009年11月24日22:45則提供信使號所需的速度改變,最終可以導致太空船於2011年3月18日成功插入水星軌道,這也標誌著信使號長達一年的軌道任務正式開始。

水星地表上未被辨識出來的黑色結構在飛越地球時,信使號記錄下地球和月球的影像,利用大氣和表面成分分光計來研究月亮,並使用粒子及磁場儀器研究地球的磁層。

原先科學家預計於2004年5月11日前後12日來發射信使號,但是美國宇航局在2004年3月26日宣布將使用2004年7月30日的發射視窗,期間大約有15天。這可以讓天文學家擁有更多的時間來進行太空船的測試及處理。這一個改變大幅影響信使號的軌道,並導致太空船延後兩年才能到達水星。最初的計畫是安排飛越金星三次,並在2009年插入水星軌道。新的計畫則允許特測器飛越地球軌道一次,二次飛越金星,並在2011年3月18日插入水星軌道前飛越水星三次。

信使號的太空團隊是由KinetX公司所領導。KinetX也是第一家負責導航美國國家航空航天局深空任務的民營公司。他們負責決定所有太空船通過太陽系內部的軌道調整,以確保信使號成功到達水星並以正確的軌道速度插入水星軌道。

信使號攝得的水星照片,這一個地區從未被水手10號探測過,距離水星地面約為27,000公里(17,000英里)信使號公轉軌道擁有一個距離地表200公里(120英里)的近拱點,位於北緯60度,遠拱點則距離地表15,193公里(9,440英里),公轉周期為12個小時,傾角為82.5度。因為太陽的擾動,近拱點將會緩慢上升,在88天(1個水星年)結束後將會距離地表超過400公里(250英里),此時科學家會將它調整到200公里(120英里),12個小時會完成兩次周期。信使號將會在軌道上停留一個地球年來收集數據。科學家預期探測器的全球立體圖像辨識度為每一個像素為250米。這次探測任務應該可以獲得水星地圖、水星磁場的三維模型與北半球的地形剖面結構。

一旦信使號抵達水星,科學家們希望來測試一個理論:當行星收縮時,內部的核心慢慢凍結。該探測器將尋找水星非觀測半球的表面並收集表面的構成元素的資料,這些物質可能是從水星內部噴涌而出。

天文學家從水手10號傳回的照片發現水星的表面擁有不同程度的萎縮情況,而巨大的懸崖則深入水星的地表。其中一個懸崖發現山脊(DiscoveryRupes)則深入水星地殼達1.6公里(1英里)。