簡介

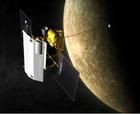

信使號水星探測器於2004年8月3日發射,在經過了6年半的漫長旅行之後進入水星軌道。這是人類30年來首次探訪這個九大行星中最接近太陽的小星體。信使號每12個小時就圍繞水星鏇轉一周,將對水星地表進行詳細測繪,同時研究水星的構成、磁環境、稀薄的大氣層以及其他特徵,其提供的資料將幫組科學家們研究太陽系內行星的形成奧秘。信使號的燃料預計於2012年或2013年用完,屆時它很有可能墜毀到水星表面。

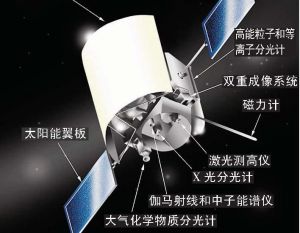

構造

體積重量

“信使”號的主體高4.7英尺(約合1.42米),寬6.1英尺(約合1.85米),長4.2英尺(約合1.27米),體積與一個大辦公桌相當。它裝有2個太陽能電池板“翅膀”,面積為5英尺×5.5英尺(約合1.5米×1.65米),在探測器兩側展開。“信使”號發射時的重量超過1噸,其中有超過一半的負荷為燃料,探測器本身以及所攜帶科學儀器的總重量大約在1100磅(約合500公斤)左右。

基本部件

信使號水星探測器

信使號水星探測器遮陽傘:用來保護飛船免受太陽直射,使飛船的電子設備和儀器即使在水星這樣的熱環境裡也能正常運行。

太陽能電池板:為飛船提供動力。"信使"還攜帶著一塊蓄電池,可以把太陽能電池板產生的電能儲存起來,供其他系統使用。

助推器:通過噴射燃料發生推力,改變飛船的軌道和姿勢。

助推火箭適配器:它是飛船發射的聯繫點,當"信使"與助推火箭脫離後,適配器就沒有作用了。

攜帶科學儀器

水星雙重成像系統(MercuryDualImagingSystem):這是一部帶有廣角鏡頭和窄角鏡頭攝像機,可以單色、彩色和立體成像。

伽馬射線和中子譜儀(Gamma-RayandNeutronSpectrometer):將用它來繪製水星表面的元素構成圖。

X射線儀(X-RaySpectrometer):也被用於繪製水星外殼物質的元素構成情況。

磁力計(Magnetometer ):繪製水星磁場的詳細結構和動力,尋找磁化的地殼岩石區。

水星雷射高度計(MercuryLaseraltimeter):用來測算水星的地形。

水星大氣和表面組合探測儀:測算水星大氣的情況,尋找水星表面物質里的礦物成份。

高能粒子和電漿探測儀(energeticparticleplasmaspectrometer):用於測算水星磁氣圈內部和周圍的帶電粒子的構成與特性。

運行歷程

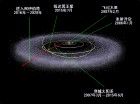

信使號探測器在水星軌道工作的示意圖

信使號探測器在水星軌道工作的示意圖20世紀90年代,美國啟動了一系列的經費在3億美元以下的“發現者”探測計畫,“信使號”也位列其中。按照計畫,信使號太空飛行器發射升空後,將環繞地球、金星、水星飛行7年,藉助這3顆行星的引力提速,最終進入水星軌道運行。

2004年8月3日美國宇航局的“信使”號水星探測器發射升空奔赴水星。

2005年8月2日,接近地球表面,當時距離蒙古中央為2347公里。信使號的引擎在2005年12月12日進行為期524秒的噴射,將調整軌道朝向金星的方向。

2006年10月24日,第一次飛越金星,距離地表為2,992公里。第二次飛越金星則是在2007年6月5日23:08,距離地表為338公里。

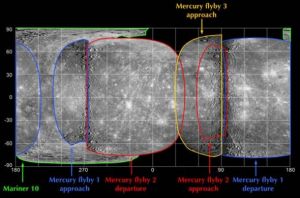

2008年1月14日、2008年10月6日和2009年9月29日,“信使”號三次飛掠水星,所拍攝的照片覆蓋了水星表面總面積的大約98%。

2011年3月,“信使”號轉入環繞水星的橢圓軌道飛行,開始其1年的探測工作。

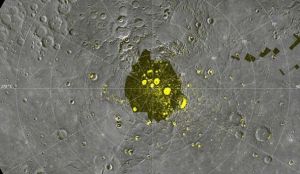

2012年3月,根據“信使”號探測器獲取的數據,水星極地地區的永久陰暗區隕坑深處可能存在水冰。

“信使”號的燃料預計於2012年或2013年用完,屆時它很有可能墜毀到水星表面。

運行軌跡

“信使”號第三次飛越後繪製的水星圖像覆蓋圖。

“信使”號第三次飛越後繪製的水星圖像覆蓋圖。從地球出發前往水星後,“信使”號探測器已經飛行了大約49億英里(約合79億公里),飛行時間超過6年半,在此過程中,它已經繞太陽運行了15周。儘管旅途較為漫長,但“信使”號的飛行速度並不慢。研究人員表示,這顆探測器在6年半的太空飛行中相對於太陽的平均速度達到每小時8.45萬英里(約合每小時13.6萬公里)。這一速度幾乎是美國宇航局的太空梭在低地球軌道飛行時的5倍。

“信使”號的12小時繞水星軌道將是一個橢圓形。距離水星表面最近時,二者之間的距離不超過124英里(約合200公里),最遠時的距離達到9420英里(約合15193公里)。距水星地表高度的短暫變化允許“信使”號更好地了解水星的地質特徵。此外,橢圓形軌道也能保護“信使”號免遭水星荒涼表面反射的大量熱量侵襲。

科學使命

主要任務

利用攜帶的多種分光計測量水星表面的元素,用來解釋水星的密度在八大行星當中僅低於地球的原因;

20世紀80年代的“水手10”號探測器曾經兩次掠過水星,但是只對水星45%的表面區域進行了拍照,而“信使”號將要拍攝水星整個表面,而且當它入軌之後拍攝的照片將比入軌前掠過水星時解析度高3倍以上,從而有可能確定水星誕生過程的地質過程,對進一步了解太陽系行星生命史有重要意義;

信使號在入軌前3次掠過水星,已經確認其磁場並非來自核心,環繞軌道飛行將進一步揭示水星磁場的發生機制;

水星因為距離太陽很近,日照表面溫度最高可達450攝氏度,但極地有高大的環形山,其內側永不見天日,而且因為水星大氣極為稀薄,不存在像地球那樣的熱量傳遞,所以那裡的溫度永遠低於零下200攝氏度。雷達觀測發現那裡的表面具有很強反射能力,科學家們希望信使號能夠確認那到底是不是冰,解決人類能否前往水星殖民的基本前提;

除開檢驗極地是否有冰存在之外,還將通過對大約15%的藍色水星地表的深入研究,以及稀薄大氣成分的分析,了解水星的地質活動,從而解釋它的形成歷史,甚至會增進對地球誕生過程的認識。

任務周期

“信使”號任務雖然雄心勃勃,但任務為期只有區區2個水星日。水星自轉速度極慢,一個水星日大約相當於176個地球日。與自轉相比,水星以極快的速度繞太陽軌道運行,短短88天便可運行一周。在為期12個地球月的在軌觀測中,“信使”號將經歷2個水星日,但所經歷的水星年卻超過4個。

“信使”號的科學觀測任務為期一年。進入軌道後,“信使”號將一直從高空對“水星”進行觀測,研究和分析它的這個最終歸宿地。這顆探測器並沒有足夠燃料幫助它重返地球。在收集數據的工作結束後,“信使”號將最終墜落水星,在水星坑坑窪窪的表面產生另一個大洞。

探測成果

根據美國宇航局“信使”號探測器獲取的數據,水星陰暗區內的明亮沉積物可能就是水冰。這些隕坑的溫度可能降至足夠低的程度,進而允許水冰存在

根據美國宇航局“信使”號探測器獲取的數據,水星陰暗區內的明亮沉積物可能就是水冰。這些隕坑的溫度可能降至足夠低的程度,進而允許水冰存在“信使”號截止2012年已拍攝了近10萬幅照片,同時對水星表面進行了400多萬次測量。以前認為水星是一顆‘死星’。現在有證據證明水星內部存在與眾不同的動力學現象,說明水星曾在很長時間內處於活躍狀態。

根據“信使”號的引力測量數據,有研究小組推測水星可能擁有一個巨大的鐵核,占到水星半徑的近85%,地幔和地殼只占15%,就像一層桔子皮。

利用水星表面的雷射測量數據,研究人員對水星北半球的多個地貌特徵進行了測繪,結果發現海拔變化幅度小於火星或者月球。此外,在水星卡諾里斯盆地發現了水星最大的隕坑。 “信使”號還對水星表面的鐵和鈦進行了測量,發現它們的平均含量要高於科學家原先的估計,與一些月海玄武岩相當。

2012年11月,科學家宣布“信使號”發現水星有冰水的證據,其位置在水星北極永遠陰暗的地方,相信冰水起碼有1.5尺深,甚至可能有65尺深。科學家表示,雖然未有數據支持,但說不定水星南極也可能有冰水存在。

技術難點

溫度控制

由於水星距離太陽很近,“信使”號在繞水星軌道運行時必須經受住高溫和強太陽輻射的考驗。為此,任務規劃人員專門為“信使”號打造了一把“遮陽傘”,也就是具有高反射性的耐熱遮陽罩。研究人員表示,遮陽罩安裝在“信使”號前端的一個鈦結構上,高大約8英尺(約合2.4米),寬大約6英尺(約合1.8米),能夠很好地保護這顆探測器。

在水星距離太陽最近時,遮陽罩前方的溫度可達到700華氏度(371攝氏度)。但在遮陽罩的後面,“信使”號以及所攜儀器的溫度卻保持在室溫狀態,即大約70華氏度(20攝氏度)左右。

精確測控

信使號需要將近7年的時間才能進入水星軌道,整個行程接近80億公里,對於這么漫長的時空距離,做好衛星的精確測控是另一個必須解決的難題。中國科學院院士中國探月工程首席科學家歐陽自遠:距離太遠,但是你必須把它的軌道控制得非常好,讓它能夠按照科學家的需要進行探測,這裡面又產生一個問題就是必須精確的測控。

盤點未來探索太空的機器人

| 未來太空探索的機器人,它們中的一些已經開始了工作,還有一些正在路途中,不過現在我們可以先看一看未來幾年太空無人探索是怎樣的。 |