背景

約旦河

約旦河第四部分建立起來時叫做“敘利亞南部”,當時的官方名字是巴勒斯坦英帝國託管地,阿拉伯語的“Falastin”,希伯來語的“Palestina-Eretz-Israel”。英國人重新修訂過它的邊界,但是按照邱吉爾的意願這個地區被沿著約旦河分成兩個行政區域。約旦河以東的部分是外約旦,後來成為約旦王國,而河西區仍然保留原來的名稱巴勒斯坦。

1922年時的巴勒斯坦大概有穆斯林589,200人,猶太人83,800人和71,500的基督徒。然而,這個地區卻變成猶太復國主義的中心,並且漸漸的有大量猶太移民湧入。(他們中的大部分是為了逃離在歐洲的越來越多的迫害。)這場移民立即遭到當地阿拉伯人的強烈反對。

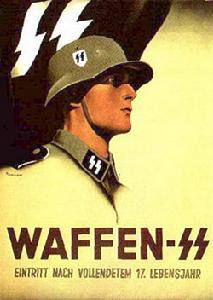

黨衛軍

黨衛軍這些攻擊產生三種結果:第一,導致猶太地下民兵的形成與發展,主要是哈迦拿,它在1948年起了決定性作用。第二,使人們明晰這兩個群體是不可調和的,產生了隔離開他們的想法。第三,英國人發表1939年白皮書,平息阿拉伯人的反抗,同時也嚴格控制猶太移民。但是隨著二戰的爆發,實際上的移民數量限定並未奏效。白皮書協定也激化猶太人口,而且令他們在戰後不再同英國合作。

這一時期,甚至在1938年大穆夫提逃離國家之後,阿拉伯領袖並未變化。在柏林他又找到新的位置,成為納粹的主要合作者,負責整個黨衛軍的新兵招募工作。大穆夫提不妥協的宣傳,加上對組織和計畫的反感,對巴勒斯坦阿拉伯事業來說是災難性的。

與此同時,周圍許多阿拉伯國家從殖民統治下建立。1946年,哈希姆統治者阿卜杜拉統治下的外約旦,從不列顛贏得獨立,儘管仍然處在英國的強烈影響下。英國人將阿卜杜拉的同父異母兄弟費薩爾推上伊拉克的王座。1936年英埃條約中的條款包括不列顛維持蘇伊士運河的防衛。從1945年起,埃及想要重新就這個看成是屈辱的殖民殘跡條款進行談判。黎巴嫩於1943年獨立,但是法國軍隊直到1946年才離開,也是這一年敘利亞從法國統治下獨立。

1945年,由英國的倡導,埃及、伊拉克、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、敘利亞、外約旦和葉門等國家成立阿拉伯國家聯盟來協調阿拉伯國家之間的方針政策。伊拉克和外約旦的方針最接近,簽訂了互防協定;同時,埃及、敘利亞、黎巴嫩和沙烏地阿拉伯等國家擔心外約旦會部分甚至全部地吞併巴勒斯坦,甚至成為攻擊或破壞敘利亞、黎巴嫩和漢志的基地。

1947年11月29日,聯合國大會通過一項將巴勒斯坦英帝國託管地分成兩個國家的方案:一個猶太國家和一個阿拉伯國家。每個國家都由3個主要的地區組成,由領土之外的交叉路口連線,再加上一個位於雅法的阿拉伯飛地。大耶路撒冷地區將處在國際組織的控制下。猶太人和阿拉伯人都批評這個方案的一些方面,猶太民眾大部分都歡迎這個方案,而阿拉伯領袖和一些猶太反抗組織則抵制這個方案。

第一階段

巴勒斯坦

巴勒斯坦同時,暴力不斷增加,猶太人和阿拉伯人從事狙擊、突襲和爆炸,雙方都失去許多生命。1947年11月30日到1948年2月1日間,427名阿拉伯人、381名猶太人和46名英國人被殺,1035名阿拉伯人、725名猶太人和135名英國人受傷。僅在1948年3月,就有271名猶太人和257名阿拉伯人被殺。

在分割後的幾個月中,更大的有組織的力量開始從事暴力。阿拉伯軍團12月14日在BeitNabala襲擊了一支猶太平民公共汽車車隊,12月18日,隸屬哈迦拿的源自基布茲的武裝派別帕爾瑪赫攻擊了Khissas村。三個星期後第一支阿拉伯非正規軍到達,同時阿拉伯領導層開始組織巴勒斯坦人對猶太武裝發動游擊戰。這其中最大的隊伍是一支志願軍——阿拉伯解放軍,這支隊伍由阿拉伯聯盟創建並由阿拉伯民族主義者FawziAl-Qawuqji領導。在1948年1月和2月間,阿拉伯游擊隊攻擊了巴勒斯坦北部的猶太人社區,但沒有取得實質成功。

阿拉伯人集中力量來切斷連線猶太城鎮以及鄰近一些混居有猶太人的地區的道路。他們還殺死了一些猶太護衛人員。到了三月末,阿拉伯部隊已經完全切斷了從特拉維夫到耶路撒冷的重要道路,這些地區居住著大約六分之一的巴勒斯坦猶太人。

哈迦拿開始用從捷克斯洛伐克獲得的武器武裝自己。猶太移民也開始設計一個名為Dalet的計畫(又稱PlanD)。

第二階段

以色列獨立戰爭

以色列獨立戰爭以色列軍隊的第一次進攻至第二次停火(1948年7月9日—10月14日)1948年7月9日,經過充分準備的以色列軍隊向阿拉伯軍隊發動攻擊,這次進攻名為“十天進攻”,至7月18日結束。阿拉伯國家由於內部分歧,沒有統一的軍事計畫,一開始就處於被動地位。相反,以軍作了充分準備,他們在全境確立了統一的軍事領導和指揮機構。戰爭重起後,以軍的進攻方向重點放在中部戰線。以軍集中4個旅的兵力,向特拉維夫東南12英里的盧德和臘姆拉城實施突擊。該兩城由“阿拉伯軍團”占領,是巴勒斯坦巴勒斯坦東西和南北的交通素樞紐,對以色列威脅較大。當以色列兩個旅向兩地發動進攻時,“阿拉伯軍團”司令格拉布藉口後勤供應困難,需要縮短戰線,放棄兩城,使以色列軍隊於7月11、12日就占領了兩地。打開了通往耶路撒冷的走廊。

在北線,以色列部隊向敘利亞軍隊發動進攻,企圖奪回米什馬爾哈耶丁居民點,把敘利亞軍隊趕往約旦河東岸,但被敘軍擊退。於是,以軍改變進攻方向,主力西移,向拿撒勒地區和加利利北部的黎巴嫩軍和阿拉伯解放軍發動進攻。7月15日—16日,以軍2個營利用夜間實施突襲,占領了沙德阿姆爾和拿撒勒,並進而奪取了整個加利利地區。

以色列軍隊的另一條進攻路線是進攻耶路撒冷。首先進攻馬納哈和艾因卡里姆谷地,接著進攻舊城並占領耶拉赫賈拉,切斷阿拉伯人至新城的道路。經過反覆爭奪,7月15日,以軍攻占了馬納哈谷地,但對耶路撒冷舊城的進攻在錫安門附近被擊退。7月18日,聯合國關於阿以停火令生效。

十天的戰鬥,以色列奪取了阿拉伯約1000平方公里的土地,改善了自己的戰略地位。在第二次停火期間,以色列大力推行移民計畫,不斷擴充軍隊和武器裝備。到10月初,以軍總數為9萬多人,有100多架飛機和16艘艦船。相反,阿拉伯國家在第二次停火期間內部矛盾進一步激化,戰局每況愈下,到了不可扭轉的地步。

第三階段

以色列軍隊的第二次進攻至戰爭結束(1948年10月15日—1949年3月)10月15日,以色列軍隊破壞停火令,向阿拉伯軍隊發起進攻。這次進攻,以軍主要目標是加利利地區和內格夫。為此,以軍成功地發動了幾次戰役。

(1)“約夫”戰役

戰役發動前,埃及軍隊在內格夫的部署,缺乏縱深,他們的陣地只分布在幾條狹窄的防禦陣地內。10月15日—21日,以色列軍隊針對埃軍的弱點,發動了“約夫”戰役。15日下午,以色列空軍首先襲擊了加沙、馬傑達勒、拉法和阿里什等城鎮,破壞了埃軍的通信體系和指揮機關,同時,通過襲擊阿里什等地的機場,使埃及軍隊喪失了制空權。隨後,以軍在夜間發動進攻,在西線搶占了公路上的阿什克倫。與此同時,以軍在東線埃爾曼西亞以東實施突破,切斷了埃軍由馬傑達耶到貝特賈夫林的橫穿公路。接著,以軍向埃爾曼西亞、法盧賈、伊拉克蘇維丹要塞發動進攻,沒有得手,轉而向另一重要據點胡萊卡特發起進攻,並於19日夜間攻占次地。從而打通了通向內格夫的通道。21日,以軍攻占內格夫首府比爾謝巴,這樣,以軍控制了除法盧賈和加薩走廊以外的整個內格夫北部地區。

(2)“希拉姆”戰役

巴勒斯坦北部的加利利地區一直由法齊.卡伍吉所指揮的“阿拉伯解放軍”所控制。10月中旬,卡伍吉軍隊利用以色列軍隊同埃及軍隊作戰之機,對夏吉克——阿貝德地域內的以軍發起進攻,奪得了能控制胡拉湖谷地的控制權。於是,以色列軍隊實施了“希拉姆戰役”,企圖把卡伍吉的軍隊全部消滅或完全趕出巴勒斯坦。

10月28日至30日,以色列軍隊展開了“希拉姆戰役”。以軍派遣兩支部隊,分別從南面和西面實行佯攻,然後以東西兩路兵力夾擊。30日,以軍攻占加利利,並有少數部隊進入了黎巴嫩,一直打到黎巴嫩利塔尼河兩岸,奪取了黎巴嫩境內15個村莊。以軍在“希拉姆戰役”中幾乎沒有什麼損失。

(3)“霍雷夫“戰役

在“約夫”戰役中,內格夫北部的埃軍雖被擊退,但以南的內格夫沙漠與西奈半島的埃軍依然占據了一些地區。11月19日埃軍從加沙地區進入內格夫沙漠,12月7日,對以軍陣地發起佯攻,但被以軍擊退。12月22日,以軍出動5個旅,向埃軍發動了最大規模的一次進攻,即“霍雷夫”戰役。

戰役從1948年12月22日至1949年1月7日進行。由伊加爾.阿隆上校指揮。以軍先以戈蘭尼旅對加沙地區實行牽制性進攻,阿隆師主力從比爾謝巴方向進攻奧賈,企圖占領阿里什,以色列空軍轟炸了加沙和阿里什機場,從而掌握了制空權。戈蘭尼旅在寬大的正面是沿海岸公路挺進,22日奪取了加沙南側8公里制高點。12月23日,阿隆師主力從比爾謝巴開始向阿里什方向進攻。進攻的路線選擇了一條由比爾謝巴至奧賈的一條被殺湮沒的羅馬時代的古道。這完全出乎埃及人的意料。埃軍沒有想到,以色列已秘密將這條古道修成可通行輕型裝甲車輛的道路。因為埃軍判斷,以軍將沿海岸公路進攻,因而對奧賈方向戒備不嚴,使得阿隆主力部隊奇襲獲得成功,27日占領了奧賈。並立即向沿海公路派出一支機動部隊,28日攻占了阿布奧格,轉而進攻阿里什。

正當以軍準備給埃軍進行決定性打擊時,英國要求以色列從埃及領土上撤出。1949年1月7日埃及要求停戰,以色列同意了埃及的要求,雙方停止了戰鬥。

以色列通過“霍雷夫”戰役,除了加沙狹長地帶外,把埃及軍隊完全趕出了巴勒斯坦。

1948年

以色列

以色列在接下來的幾天中,大約1000人的黎巴嫩部隊、6000人的敘利亞部隊、4500人的伊拉克部隊、5500人的埃及部隊、6000-9000人的外約旦部隊以及數量不明的沙特和葉門部隊開始進攻以色列。一起的還有幾千名非正規阿拉伯士兵,這支阿拉伯聯軍面對的是數量為29,677的以色列部隊。接下來的幾個月里,雙方都不斷的投入戰鬥兵力,但是以色列的優勢平穩增長,因為以色列社會積極動員,並且每月有平均10,300移民流入。

1948年以色列軍隊 | |

| 初始力量 | 29,677 |

| 6月4日 | 40,825 |

| 7月17日 | 63,586 |

| 10月7日 | 88,033 |

| 10月28日 | 92,275 |

| 12月2日 | 106,900 |

| 12月23日 | 107,652 |

| 12月30日 | 108,300 |

以色列國防軍

以色列國防軍1948年5月26日,以色列政府組建了以色列國防軍(IDF),哈迦拿、帕爾瑪赫以及伊爾貢等武裝組織也加入到這個年輕猶太國家的正規軍隊中。

但是,形勢上,阿拉伯聯軍在武器裝備上占有絕對優勢。1948年5月15日時的火力配置如下:

(數據來源: Yeuda Wallach(ed.),"Not on a silver plate"。)

伯納德·蒙哥馬利

伯納德·蒙哥馬利但是實際上,阿拉伯聯軍和以色列國防軍相比是處於劣勢的。在1948年五月中旬,IDF部隊為6萬5千人;到1949年早春達到了11萬5千人。阿拉伯部隊在1948年七月約為4萬人,到1948年十月達到5萬5千人,但直到1949年春仍沒有太多的增加。對於阿拉伯空軍,也只有十幾架戰鬥機和三到四架轟炸機經歷過戰鬥,其它的都不能投入使用。

1947年11月,所有猶太航空財產都被置於Sherut Avir(SA)的控制之下,飛行行動在一個月後從特拉維夫郊外的一個稱為Sde Dov的小型民用機場開始,第一次地面支持行動在12月17日發生。1948年3月,加利利空軍中隊在Yavniel成立,內蓋夫空軍中隊4月在Nir-Am成立。到5月10日,SA遭受首次戰鬥損失時,已經有三個飛行單位,一組航空人員,維護設施和後勤支持。戰爭在5月15日爆發時,SA成為以色列空軍,但是在戰爭的前幾周,因為其艦隊都是輕型飛機,無法與駕駛T-6德州人、超級馬林噴火戰鬥機、C-47空中火車和Avro Anson的阿拉伯軍隊匹敵,事實上,阿拉伯的主要損失是英國皇家空軍回應埃及5月22日襲擊海法附近Ramat David英國空軍基地的結果,其中5架超級馬林噴火戰鬥機被擊落。就是在此時,空中力量的平衡開始滑向有利於以色列空軍,因為從捷克斯洛伐克購買了25架Avia S-199,第一架在5月20日到達。第一次對阿拉伯首都的襲擊在5月31日/6月1日夜,三架以色列飛機轟炸了安曼 (Aloni, 2001, pp. 7-11)。

在1948年秋,IDF利用僅有的十幾架戰鬥機取得了制空優勢。同時,IDF也獲得了武器裝備和戰鬥人員方面的優勢,他們中的很多人都經歷過二次世界大戰。(來源:"Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-2001", Benny Morris (2001), pp. 217-18.)

因此,IDF的首要任務是抵擋阿拉伯軍隊的進攻並阻止他們摧毀重要的猶太定居點,直到援軍和武器裝備到達。

基布茲

基布茲北部,敘利亞軍隊在Dgania基布茲遭遇阻擊,這裡的猶太定居者只用輕武器就阻止了敘利亞裝甲部隊的前進。一輛被莫諾托夫雞尾酒摧毀的坦克現在仍留在基布茲里。之後,定居者又用一些從19世紀博物館裡找到的零件組裝了一門應急的加農炮,使得敘利亞部隊不得不撤出了這個基布茲。

在接下來的幾個月里,敘利亞軍隊不斷遭到反擊,其他巴勒斯坦游擊隊和阿拉伯聯軍也是如此。在南部,埃及軍隊的進攻撕開了一些以色列基布茲的防線,但是損失慘重。進攻在阿什杜德附近停滯了。與此同時,以色列軍隊不僅控制了自己猶太國家的領土,而且擴展了控制範圍。

後期

進攻示意圖

進攻示意圖計畫的行動第二階段目標,俯瞰耶路撒冷的防禦點拉通(Latrun)和拉姆安拉(Ramallah)市也被攻占。

以色列籌劃的第二波進攻是Dekel行動(OperationDekel),其目的是占領下加利利地區,包括阿拉伯城市納薩勒斯(Nazareth)。第三個計畫為Kedem行動(OperationKedem),將動用較少的資源來確保耶路撒冷老城的安全。

休戰

內蓋夫

內蓋夫停戰協定

埃及在軍事失利的情況下,於1949年2月24日,在希臘羅德島簽訂停戰協定。外約旦於3月2日同以色列簽訂停戰協定。伊拉克拒絕和以色列談判,但表示遵守以約協定。外約旦和以色列的停戰談判3月2日也在羅得島開始,4月3日,以色列、外約旦正式簽訂停戰協定,“阿拉伯軍團”在中部55英里長的戰線上平均後撤2英里,以色列承認外約旦與約旦河西部的巴勒斯坦合併。通過協定,以色列控制了越過卡梅爾山脈到埃斯雷德郎和加利利山谷的戰略公路,解除了阿拉伯人對特拉維夫和哈德臘東部沿海平原的軍事威脅。伊拉克拒絕和以色列談判,但表示遵守以約協定。以約停戰後,伊拉克軍隊即撤出巴勒斯坦。

以色列和黎巴嫩的停戰協定於1949年3月23日簽定,協定規定以原來巴勒斯坦和黎巴嫩之間的邊界線為分界線,雙方各建立非軍事區,以色列軍隊撤出黎巴嫩村莊。以色列和敘利亞之間的停戰談判與1949年4月12日在邊界舉行,7月20日,雙方簽訂停戰協定。

戰爭影響

以色列獨立戰爭

以色列獨立戰爭巴勒斯坦戰爭從阿拉伯出兵開始到以色列、敘利亞、簽訂停戰協定為止,共歷時15個月,戰爭以阿拉伯國家的失敗,以色列獲勝而告終。戰爭中,阿拉伯國家軍隊死亡1.5萬人,以色列軍隊死亡約6000人。除加沙和約旦河西岸部分地區外,以色列占領了巴勒斯坦4/5的土地,計2萬多平方公里,比聯合國分治決議規定的面積多了6700多平方公里。

戰爭後,以色列將有6萬巴勒斯坦人趕出家園,淪為難民。聯合國所規定的阿拉伯國家未能建立。戰爭激化了阿拉伯國家和以色列、阿拉伯國家和美、英的矛盾。從此,中東戰亂不斷。

1988年,獨立的巴勒斯坦國建立,獲得了包括中國在內的100個國家的承認,定都耶路撒冷。