概述

在諸多人格理論中,有一些理論將人格劃分為不同的層次或部分,這些理論都可稱為人格結構理論。較著名的有:西格蒙德·弗洛伊德的結構模型(精神分析流派)、新精神分析流派的諸多理論、漢斯·艾森克的人格層級模型(特質流派或生物學流派)、亞伯拉罕·馬斯洛的需要層級理論(人本主義流派)。

人格結構理論

人格結構理論應注意,現階段人格結構理論都屬於假說,實證基礎都並不十分足夠。近期人格心理學界未提出新的較優的人格結構理論。

結構模型

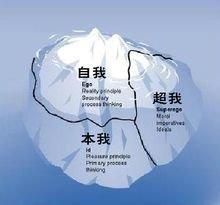

西格蒙特·弗洛伊德曾提出著名的冰山模型

人格結構理論

人格結構理論 人格結構理論

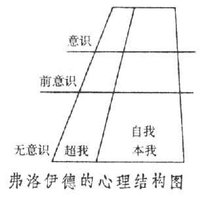

人格結構理論(意識、潛意識、前意識),潛意識在冰山之下,前意識在水的界面之間,意識是露出水面的部分,潛意識占絕大部分。但後期他重新提出了結構模型,而放棄再將地形模型看做一種人格結構理論。值得注意的是,結構模型除了是一種人格結構模型,從更本質的意義上講,是一種人格動力學模型。

結構模型將人格分為三部分:

本我(Id):位於無意識中的本能、衝動與欲望構成本我,是人格的生物面,遵循“快樂原則”;

自我(Ego):介於本我與外部世界之間,是人格的心理面。自我的作用是一方面能使個體意識到其認識能力;另一方面使個體為了適應現實而對本我加以約束和壓抑,遵循的是“現實原則”;

超我(Superego):是人格的社會面,是“道德化的自我”由“良心”和“自我理想”組成,超我的力量是指導自我、限制本我,遵循“理想原則”。

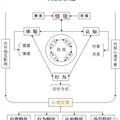

本我、自我和超我之間不是靜止的,而是始終處於衝突——協調的矛盾運動之中。本我在於尋求自身的生存,尋求本能欲望的滿足,是必要的原動力;超我在監督、控制自我接受社會道德準則行事,以保證正常的人際關係;而自我既要反映本我的欲望,並找到途徑滿足本我欲望又要接受超我的監督,還有反映客觀現實,分析現實的條件和自我的處境,以促使人格內部協調並保證與外界交往活動順利進行,不平衡時則會產生心理異常。

自我只有處理好與本我、現實、超我之間的關係,心理才不會發生異常。

多重人格

多重人格(Multiple Personality)是一種心因性身份的障礙,也即由心理因素引起的人格障礙。在1980年出版的《精神疾病診斷和統計手冊》第三版中,把多重人格界定為“在個體記憶體在兩個或兩個以上獨特的人格,每一個人格在一特定時間占統治地位。這些人格彼此之間是獨立的、自主的,並作為一個完整的自我而存在”。

簡介

一般說來,在任何特定的時間階段,內陸諸意識層的只有一種身份,稱為主體人格。此時所有的情感、思想和言行都按照主體人格的方式活動,不顯出另一身份的痕跡。不定期一段時候,通常是在受到精神刺激之後,可突然轉變為另一完全不同的身份,一切情感、思想和言行按照後繼人格的方式行事。這時,個體對過去的身份完全遺忘,仿佛從心理上另換了一個人。從一種人格到另一種人格的轉化通常是突然發生的,當後繼的人格開始“執政”時,原先的主體人格是意識不到的,並忘卻之前已發生過的事情。

研究

有關研究表明,多重人格的每一種人格都有不同的生理和心理反應。它們往往表現出不同的性別、年齡、種族、家庭特徵;尚有不同的智商和視力;更甚者,有的對同一種藥物竟也有不同的反應。而尤具戲劇性的是,有些人格還可相互交換意見,併合作進行各項活動。

過去認為,多重人格在人群中的比率是非常低的。但近年的發現表明,多重人格其實並非那么少見。平均來說,患者的轉換身份數量接近15個。在分離性身份障礙中,女性與男性的患病比例約是9:1。這些數據大多來源於個案研究,而非大樣本的調查研究。障礙大多數情況下始於童年,一般在4歲左右。通常,障礙的形成是在7歲之前。一旦形成,如果未經治療,障礙會持續終生。障礙的形勢實際上不會在一生中有很大變化,儘管有證據表明轉變的頻率會隨年齡而降低(Sackeim et al.,1991)。

多重人格往往由情感創傷引發———特別以童年期的精神創傷為多見。大多數調查報告指出,在分離性身份障礙個案中,童年創傷的比例非常高(Gleaves,1996)。Putnam等調查了100個個案,結果發現97%的病人有過明顯的創傷經歷,通常是性或身體的虐待。68%的病人報告說有過亂倫。Ross等報告,在97個個案中,95%的病人報告說有過身體和性的虐待。這些虐待包括被活埋,被火柴、冒著熱氣的鐵器、剃刀片或者玻璃所折磨。但並不是所有的創傷都是由性虐待導致的。虐待期間或過後的社會支持缺乏也和障礙的形成有關。最後一項有關428名青少年的研究證實,高達33%~50%的分離障礙可歸於雜亂、無支持感的家庭環境,其餘則與個人經歷和人格因素有關。其治療方法,有格式塔療法、精神分析法、支持療法等。但所有療法都離不開家人、朋友、同事等人長期而耐心的配合。治療時尤應避免激惹病源。

從一種人格向另一種的轉變,開始時通常很突然,與創傷性事件密切相關;其後,一般僅在遇到巨大的或應激性事件、或接受放鬆、催眠或發泄等治療時,才發生轉換。其實,純粹的多重人格現象是非常罕見的,目前中國已經出現類似病例。該病例為多重人格錯亂症 或 分裂性人格錯亂症

產生原因

在精神分析學派看來,多重人格的實質是心理過程的分離,一部分行為和經驗被單獨保持,彼此之間沒有交流,後繼的人格通常能意識到主體人格的存在,但把它看作為客體(“他”、“她”或“它”),而把自身看作為主體(“我”),當分離尚未全面時,主體人格還有可能意識到另一種人格的存在,但通常把自身看作“我”,而把另一種人格看作為“他”“她”或“它”。可是,當分離全面進行時,主體人格便會忘卻自己的身份,並由後繼人格取而代之。正如心理學家P。費登所說,在這種情況下,“主體的經驗類似紀覺,從中產生的‘思想’被體驗為好像它是一種由外部刺激引起的‘知覺’”。

後繼人格和主體人格在其情感、態度、知覺和行為等方面是非常不同的,不時甚至處於劇烈的對立面。在主體人格是積極的、友好的、順應社會的和有規可循的地方,後繼人格可能是消極的、攻擊的、逆社會的和雜亂無章的。J.G.沃特金斯和R.J.詹森的研究表明,如果個體在童年期年處的家庭環境是蠻橫的和忽視的,則兒童的需要就會常常遭受挫折,從而引發憤怒或不滿。如果這一環境對兒童的憤怒或不滿拒絕接受,或者說在兒童的憤怒或不滿出現時立即予以處罰,則兒童就會被迫壓抑真正的情感,僅僅展現社會認可的遵奉行為。於是,兒童處於矛盾或衝突之中:一方面為避免處罰而壓抑真正的情感,另一方面被壓抑的情感並未消失,而是想千方百計出來表現一番。在這種情況下,兒童只有通過創造想像中的遊戲夥伴,即把自我中的有些部分體驗成客體(“他”、“她”或“它”),藉此與孤獨或寂寞作乾鬥爭。爾後,凡那些無法為父母或其他成人接受的行為,或者經常受到處罰的衝動,便函有可能被分離出來,壓抑入想像中的遊戲夥伴之中:我是好人,他是環人。這裡,“我”是主體人格,“他”是另一種人格或後繼人格。此時,主體人格尚能意識到另一種人格的存在,把自身看作為主體,把另一種人格看作為客體(即想像中遊戲的夥伴)。

但是,當挫折繼續時,當憤怒或不滿因為不斷的拒絕或懲罰而變得日益增強時,這引憤怒或不滿就會越來越多地被壓抑入分離的人格部分。為了保持這些被壓抑的東西,後繼人格和主體人格之間的“隔牆”就會加厚,並且就得不可滲透。慢慢地,主體便不再意識到它的存在。隨著年齡的增長,特別是在青春期,環境對個體的外部要求有可能變得更大。對個體來說,由這些外部要求引發的挫折和不滿也不可能變得更多。於是,在“隔牆”的那一邊,被壓抑的東西就會越來越多,所占“空間”就會越來越大,從而削弱了主體人格。由於那個被隱匿和分離的人格強烈要求表現自己,它就會周期性地接管主體人格,成為後繼人格。這種接管方式是以激烈的和交替的人格變化表現出來的,具有周期性的性質。當後繼人格在一特定時間接管主體人格時,它的攻擊和憎恨,以及其他主體人格無法接受的紊亂行為,會變得格外明顯。極端的表現是:如果這種後繼人格指向他人,便會導致殺人;如果指向主體人格,便會導致自殘或自殺。當然,不是所有的患者都表現出這種三性的行為。

人格支配

一個人如果擁有多重人格的話,遇到壓力或危急關頭,該受哪一個人格支配呢?會不會出現好幾個人格爭奪對人的控制權,而出現嚴重混亂狀態呢?其實,多重人格的各個亞人格都是各自獨立、彼此分開的,一種人格出現,其他人格就自動退場,所以,任何時候,都有一個主要人格占優勢,人的行為也就由占優勢的人格“值班”、控制,不會出現“好幾個人格爭奪控制權的混亂狀態”。究竟由哪種人格來支配,完全遵循“哪種人格最適應當時的環境和需要,就啟動和出現哪種人格”的原則。這實際上就是“適者生存”法則的心理學翻版。如果我們用“變色龍”或者“變形蟲”來理解多重人格,也許會更形象、更直觀。比如,用比較自信的人格,去應付具有競爭性的環境;用脆弱、神經衰弱的人格去贏得同情、獲取依賴;用畫家和藝術家的人格和身份,去應付上層社會等。這樣,我們就會發現,多重人格在本質上,就是一種通過頻繁地變換人格,來適應環境的心理現象,是一種適應環境的心理努力。

發病率與治癒

過去認為,多重人格在人群中的比率是非常低的。但近年的發現表明,多重人格其實並非那么少見。此症以女性為多,其發病率通常為男性的三至九倍。

多重人格往往由情感創傷引發———特別以童年期的精神創傷為多見。其治療方法,有格式塔療法、精神分析法、支持療法等。但所有療法都離不開家人、朋友、同事等人長期而耐心的配合。治療時尤應避免激惹病源。

早在19世紀,一些醫生如D。佩雷(1840)、普盧默(1859)、阿扎姆(1887)等人就已著文指出,大多數多重人格患者將持續多年方見好轉,而且非常難以治療。然而,近年來,作為人格障礙研究的一個成果,有關多重人格患者治療的若干原則已經問世:

1.催眠分析要比經典的精神分析更具療效。

2.當治療者與多重人格患形成一種良好的移情關係,避免對患當中任何一個人抱以反感或惡意時,治療最具動力。

3.鼓勵各分離的人格之間的內部交流,因為這種內部交流有助於“拆除”置於主體人格和後繼人格之間的隔牆。

4.分離人格的產生有些是因為未能滿足正常的需要,對此應考慮需要的功能,不能輕率處置。

5.治療者的責任是幫助患者將後繼的人格返回到它們最初的目標上來,以便轉移後繼人格與主體人格的對立立場。

6.堅決不能操縱或離間主體人格和後繼人格,因為這種策略通常會導致治療的失敗。

7.後繼人格一旦形成,它就會強烈抵禦企圖消滅它的一切努力。因此,治療者不能去消除它,而應該注重它與主體人格的同一性,設法整合它們,使之像正常的情緒變化那樣操作。

8.通過宣洩,把主體人格“誘導回來”,讓其對原先無法接受的憤怒、不滿、衝動等承擔責任,並用更為建設性的辦法處理它們。由於誘導主體人格的過程也是發泄後繼人格的過程,因此置於兩者之間的隔牆便會自動解體,兩者的交流得以實現。

特別需要指出的是,雖然人們對多重人格研究的興趣日益增強,但多重人格仍然是人格障礙中最難理解和應對的領域之一。