歷史

交河城遺址

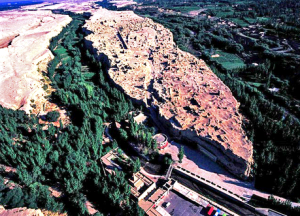

交河城遺址在漢代時,交河故城為車師前國的都城。公元450年,車師前國覆滅,唐代安西都護府最初設定這裡,後來遷入龜茲,明代詩人陳誠出使西域路過此地時,賦詩嘆:“沙河二水自交流,天設危城水上頭,斷壁懸崖多險要,荒台廢址幾春秋。”據考古歷史學家從大部分建築遺址留有烈火焚燒的痕跡考證,交河故城可能是毀於一場大火所致。

公元前60年,在第5次戰役中,樓蘭和西域的一些小國家也爭先恐後的派遣軍隊協助漢軍作戰,在漢軍更為猛烈的保衛和前後夾擊下,匈奴軍隊最終臣服,交河故城冉冉升起了漢朝的軍旗,史稱“五爭車師”。

19世紀末,外國探險隊先後也多次到交河故城,雅爾湖石窟及車師貴族的墓葬群及古代遺址大肆挖盜,其中英國的斯坦因,德國的勒柯爾在這裡切割了大量的珍貴壁畫、盜走佛像、文書、木簡等。新中國成立後,國內專家對交河古城及周邊進行了系統調查考證,挖掘取得了可喜的研究成果,如今,這座古城已成為國內外遊人嚮往的遊覽勝地,也是吐魯番千年滄桑的歷史見證。

遺址簡介

交河城

交河城在城址中普遍採用適用於這裡自然條件的建築術,即在土崖地面上挖去牆與台基以外的生土,使之形成牆與台基。城中建築物多用生土牆支撐屋頂。多層建築物則在相對的交河故城牆面上對稱地挖出椽孔,用木椽承接樓板。有的下層是生土牆或券頂窯洞,上層以版築泥垛起來的牆壁支撐木構頂架。屋頂多用泥土覆蓋,極少用瓦葺頂。這種建築技術在新疆地區頗為流行。在城西南1.5公里的河水右岸有一處佛教寺院,有並列的洞窟7座,窟內尚存壁畫和回鶻文題記。