概況

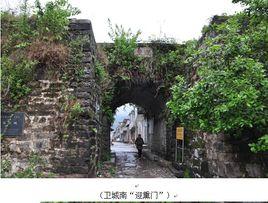

九溪古為“索口市”後因土家族、苗族聚居,宋設口索口寨,立柵為城,依山傍水。明洪武二十三年(公元1390年)在九溪設衛建城。城牆用石塊磚頭疊就周九里十三步,高丈八尺,門四皆有樓,(東“朝天門”,南“迎熏門”,北“拱極門”,西“鎮邊門”),北門濠塹四百八十丈,東西南三門,以漊水為濠”。城似弓箭形。衛署設北門八寶街,住行政長官,主管衛轄區政治,其轄區甚寬,統麻寮、添平、安福、澧洲四所,北起湖北鶴峰,下至湖南安鄉,縱長五百五十華里,即今湘鄂邊區十縣。衛城內還有游擊衙門(今九溪完小地址)專管軍事練武作戰,現有校場坪、打靶坪等地名,存城衙門(西街中)專管衛城內民事糾紛。

九溪設衛之後,公元1662年(康熙元年)朝廷為進一步鞏固衛城,從湖北安陸調兵一協(相當於如今的一個旅)進駐九溪城。軍中有四十八家官吏,見此地風光秀麗,交通方便,遂定居於斯。連同一戶單身漢在內,總計四十八家半,其中有一個叫賀貴的小官,就是賀龍的祖先,他們夫婦住九溪南門右側,歿後葬城北紫駝峰下(瓜凼)有碑可考,文曰:“創增修職郎賀公貴老大人之墓”。賀龍稱九溪為第二故鄉。解放前曾悄悄帶幾個隨從人員於清明節前後來此掃墓祭祖。

地理位置

九溪古城(以下簡稱九溪)位於慈利縣江埡鎮境內,距慈利縣城45km,總面積80hm2,現有居住面積31hm2。東、西、南三面被婁水環繞,北面與紫駝峰相望。

地質地貌

九溪地處武陵山余脈派生出來的北支。此支自青岩山入境,經茅花界北伸至雞公埡分兩支,一支東至羊角山分為兩條,其中一條東延經趙家崗鄉北部,江埡林場、象市、東嶽觀北部和楊柳浦北部抵石門縣境。九溪城北為北山,海拔1105.1m,屬中山(海拔>800m),九溪居婁水中游,海拔150m左右,相對高度10—30m,地貌屬低崗地,由石灰岩構成。

氣候特徵

九溪地處中緯度,屬中亞熱帶過渡的季風濕潤氣候區,光熱充足,雨量充沛,無霜期長,嚴寒期短,四季分明是其主要氣候特徵。

氣候要素及其變化狀況:九溪年平均氣溫為16.80C(1957—1987年),極端最高氣溫達41.60C(1971年7月26日),極端最低氣溫至—15.50C(1977年1月30日),全年以7月最熱,月平均氣溫26.80C,1月最冷,月平均氣溫4.80C。氣溫變化,從2月開始上升,到7月達最高值,從8月開始下降,到次年1月達最低值。1957至1987年,慈利縣年平均降雨量為1404.7mm,降雨保證率75%,多雨的1980年達2103.3mm,少雨的1974年只有1071.7mm;全年以6月降雨量最多,月平均降雨量218.1mm,1月最少,月平均降雨量31.2mm;日降雨量大於10mm的日數,平均為40.6d,大於25mm的平均為14.3d,大於50mm的平均為4.5d,大於10mm的日數,平均為40.6d,大於25mm的平均為14.3d,大於50mm的平均為4.5d,大於100mm的平均為1d,大於150mm的平均僅0.3d。平均日照1562.7h,1959年最多達1915.1h,1980年最少僅1175.2h。全年以7月日照時樹最多達233.9h,8月次之(221.8h),二月最少僅72.2h。年平均霧日34d,最多73d(1982年),最少13d(1961年);各月平均日2.9d,最多12月(5.4d),最少8月(ld)。九溪最大水氣壓(絕對濕度)39.2hpa,出現在1977年8月10日;最少水氣壓33.7hpa,出現在1971年10月20日。四季有大風,春、秋、冬三季多為偏北寒潮大風,夏季多地方性雷雨大風;月平均風速,7月最大(1.8m/s),8月次之(1.7m/s),1月最少(1.3m/s)。

評價

九溪古城森林覆蓋率高,植被茂密,物種豐富,河水水質較好,空氣清新宜人,總體生態環境優越,能滿足城市人追求寧靜、康體休閒的需求。

九溪以深厚的文化底蘊為最大特色。城內人文景觀星羅棋布,東街的興國寺在唐代時聲名在外,文昌閣也一直蔭庇 九溪居民,使九溪人才輩出。另外,文廟、武廟、白衣庵、楊泗廟等也很出名。 另外,城內游道交織成網,方便遊人觀光休閒的同時,也成其為景觀來增加九溪的整體吸引力。明朝工部尚書有云:“三楚古來多福地,九溪應即是仙源”。高度評價了九溪的旅遊資源。 總之,我們認為九溪環境優越,景觀豐富,是一處觀光、休閒、度假朝拜的好去處。

名勝古蹟

文昌閣 魁星點斗

明萬曆年間,江防吏部天官兵曹陳世蘊以詩譽為“天設圖畫”的慈利九溪城曾有一文昌閣,亦名鼓樓,高聳於城中心十字街口為九溪名勝之一。

此閣木質結構,始建於明洪武二十三年,九溪設衛之時,於古樓之上作軍事指揮之用,其內供奉文昌帝君神像,因文昌帝君為管理文章之神,意為祈求神靈庇佑九溪文人湧現,光耀九溪,文運昌盛之意,故以文昌閣名之。閣以占地四十平方米的鼓樓石台為基,總高二十餘米,氣勢軒昂,下有南北互通的拱形隧洞,洞額刻有“文昌閣”三字,拱洞左右兩旁書有對聯一幅:“文德武功詳衛志,昌光紫氣滿溪城。”洞內署日涼風習習,為避署佳境,清道光十三年重修一次。 此建築恰似一古將帥頭戴紫金冠履地,設計者可謂匠心獨到。

興國寺 梅花鮮艷

梅花殿

梅花殿興國寺是座龐大的古廟建築群,坐落在九溪城北側(即今慈利二中校址)。系唐尉遲恭督建,建築精巧,宛如仙閣。寺分前、中、後三層。四大金剛、十八羅漢等木偶群,神姿仙態,栩栩如生。寺中有一“梅花殿”,殿內牆壁上塑有梅花數株,蒼勁古老,枝椏橫斜,花瓣全由貝殼鑲嵌貼在枝頭,含苞欲放,神彩奕奕。乍一看到,還以為是一株玉骨冰肌的真梅樹。故歷來眾說:“興國寺的梅花,越看越鮮艷”。

殿下有十多級石墩,沿級而上,蛙聲哀鳴,令人稱奇,至今未解。殿前有兩口洪鐘(一名宋鍾,一名明鍾),擊之如夫雷轟鳴,而在三十里外的茅花界上,有一石碑,與洪鐘遙遙相應,回音如鑼聲,人曰“銅鑼碑”。路人見之無不驚訝。此殿列為省級重點文物保護單位,曾撥款修繕。

城隍廟 閻羅陰森

城隍廟建在城西街北側,坐北向南,磚瓦結構,大門上掛有“城隍廟”三字直匾一塊。一進大門就見左右兩邊站立男女“無常”兩個。兩旁神龕上都供有泥塑木雕的牛頭、馬面、小鬼、判官等,乍見森嚴可怕,內堂正殿供俸城隍老爺和城隍娘娘,都是鳳冠霞帔,烏紗蟒袍,蓼上掛有黑漆金字匾一塊上書“昭然不爽”四個大字,蒼勁有力。四時許多善男信女在此焚香燒紙,香菸繚繞。

白衣庵 觀音如來

白衣庵座落在十字街,磨子巷,廟坐北向南,分前後兩層,正殿拱奉南海觀世音菩薩。她一手托淨瓶,一手持柳枝,赤腳坐在蓮台之上,意在將甘露水灑向人間,普渡眾生。東邊牆下有一吊井,清澈見底,涼爽可口。壁上粉一園圖,繪盤龍一條,從雲中穿出,如飲水狀。

楊泗廟 將軍屠龍

楊泗廟建在南門東下漊水邊。前面一道屏牆,牆左右為東西兩個山門,門內東供泥塑金身,千里眼,他一手遮在眉眼上作遠望狀,西邊為順風耳、右手舉在耳旁作遠聽音狀,正殿供奉楊泗將軍神像,他右手舉月斧,作斬咬龍之勢。據說,楊泗菩薩是玉皇大帝的外甥,為了保一方清淨,不讓洪水成災,命他專管江河中故意興風作浪的惡蛟毒龍。

文廟 孔子七十二賢

文廟建在西街,分前後兩層,磚瓦結構,正殿中央供奉大聖至成先師孔夫子塑像,兩旁為七十二賢人畫像,玉冠束帶,文質彬彬,莊嚴肅穆。中層後門有一“小憩園”,並有門聯一幅:“上聯:幾點青山仁者壽;下聯:數桿修竹聖人情。”

武廟 關公赤膽忠心

武廟建在東門街旁,坐北向南,磚瓦結構。廟內兩層,前為戲台,過一大院,上方為正殿,供關公塑像,頭戴風帽丹鳳眼,臥蠶眉,赤面赤須,龍袍玉帶,腳踏粉底朝靴,內穿鎧甲,端坐正中。左邊為關興捧印,右邊為周蒼拄青龍偃月大刀。觀之正氣凜然,樑上一大匾上書“道冠古今”四字。

七里橋 古道暮煙

從五里堆到九溪東門外七里橋,相距七華里故名。“七里橋”三字蒼勁有力,相傳為宋書法家黃庭堅所書。橋下終年清水盈盈,游魚可數;橋右有一石台,名“釣魚台”,賀龍曾在此釣過魚。那還是第二次反圍剿時期,蔣介石派飛機轟炸,賀龍正駐軍九溪,他在七里橋下安閒釣魚,他的軍隊疏散於深山中,未損一兵一卒。

仙侶洞 地下宮殿

仙侶洞位於九溪城東約200公尺的漊水河北岸。相傳有二位仙人曾在這裡下過棋。洞中有地下泉水長流,汩汩有聲。還有怪石嶙峋,石鐘乳、石筍、石柱、石幔,千姿百態,洞深有十多里。摩岩“仙侶洞”三字,大有尺余,筆畫工整。

關門岩 天然關卡

仙侶洞下有一岩門,名為“關門岩”,立於漊江右岸棧道中,形成天然關卡,據傳日開夜合,歷代為兵家必守之處,賀龍、周逸群等共產黨人,從上海經洪湖回湘西,就是從此經過“夜闖關門”,震驚了據守江埡之敵。

紫駝峰 流霞嵐氣

位於城北山之巔,因形似駱駝而得名,有山神廟,建於其上,全由石頭疊成,每當夕陽西下,晚霞反照,紫氣升騰,甚為壯觀,清人朱正元詩曰:“向夕陽光淡,流霞著影長,深林喧鳥雀,欹經下牛羊,嵐氣空含赤,溪光晚送香,一釣初桂月,炯炯上山陽”。

玉皇閣 玉皇大帝

玉皇閣建在西門外北山根下懸崖壁上,臨漊水,坐北向南,正對隔岸的“六陽樓”。閣分上下兩層,上層供奉木雕玉皇大帝神像。小時我曾和幾位同學在此遊覽,並題詩一首,詩曰:“飛閣臨流不計年,寒牆半圯薜蘿懸,山僧不識何處去,空餘禪院楊柳煙。”

華王洞 華陽王逃駕

華王洞,在今逃駕峪村,離九溪西10華里,隱沒在漊江的一個河套處。森林茂密,飛瀑直下,幽靜怪僻,怪石嶙峋,山灣盡頭有一石洞,“為華陽王避難逃駕之處”。華陽王為明崇禎皇帝之弟,名叫朱敬一,原為蜀王,後遷澧州。明滅,華陽王由九溪指揮官李元亮掩護隱藏此處,清廷下旨,迫李元亮將華陽王送京,在解往武昌途中而死,葬鸚鵡洲。

總之九溪衛城區名勝古蹟甚多,除上述之外,還有山川社稷廟、火神廟、馬王廟、奎聖廟、萬壽宮、宮王廟、接官亭、五童廟、王爺廟等,星羅棋布不勝枚舉。

歷史人物

1、周敘,九溪人,明末時期,官職工部尚書,誥封:資政大夫。

2、李應祥,九溪人,衛學武生,明朝官職四川、貴州總兵,世襲騎千戶。

3、唐仁,九溪人,明末在浙江抗過倭寇,朝廷賜有封號:鎮國將軍。

4、安長太,字永吉,九溪人,武進士,原湘軍將領。清末時期官職永州鎮台(總兵),朝廷賜有封號:驃騎大將軍,曾參加過林則徐倡導的禁菸運動,也奉朝廷之命鎮壓過太平天國運動。同治元年病故。享年73歲,葬九溪古城官北山之陽,碑石存。

5、安宏鸞,九溪人,清末科第,文官進士,官職江西贛州觀音閤府指揮官,朝廷封“大夫第”。奉朝廷命在贛州等地協助曾國藩湘軍鎮壓過太平天國運動。同治年間,江西九江發亂,部分江西籍人逃難落籍九溪,後組建江西籍人在九溪發展文化產業。九溪古城“抬活茅菩薩”(抬故事)文化,經濟後盾創建者。病故後,葬趙家崗王家坪。

6、陳宗瀛,字仙洲,號羨鄒,清貢生,九溪人;陳一生醉心教育,曾在漊江書院講學多年。民國成立後,廢書院,設學校,漊江書院改為高等國小堂,校務由陳主持。陳博學能文,平日蒐集九溪衛史實,遍考明清典籍,參酌康熙《九溪衛志》深入桑植、大庸、鶴峰、石門、澧縣、五峰等地,實地考察,充實了《九溪衛志》。1951年被聘為湖南文史研究館館員。1955年陰曆九月十六日病故。享年80歲,葬於九溪太平山。

7、李樹芳、李炳寰,九溪人,系清末民初維新運動創始之先軀。

8、安佰一,九溪人,在日本留過學。孫中山辛亥革命時期,參加了“同盟會”成員,與杜心五、劉猛顧在廣州刺殺過袁世凱失敗。中華民國成立後,湖南省長程潛推薦安佰一在瀏陽、華容、南縣、澧縣等地任過縣長。

9、李善後,九溪人,國民黨時期師長。李昆智,九溪人,國民黨時期,73軍軍參謀長。

10、李文度,九溪人,黃埔軍校第二期學生,少將軍銜,國民黨時期在漢中、公安等地任過縣長。

土特產品

九溪素有發達的民族飲食業。如,杜佳番的烹調技藝;鍾克進的掛麵;何化芝的鹽豆腐乾子;吳洪的三鮮面;沈德友的包欲酒;何祖緒的豆芽菜等,各具特色,長久不衰。九溪桔柚已有百多年歷史。品種極其豐富,其中尤以解放前一種名叫冬瓜柚的柚類良種最為出名,因其風味獨特,品質上乘,解放後三易其名(冬瓜柚、早長柚、金香柚)以體現其特點。一九六五年經中國柑桔科學研究院(設重慶北碚)考證,才定名為金香(湘)柚。成為全國五大名柚之一,故九溪有“柚城”之稱。一九七三年毛澤東曾品嘗過此柚,並贈款300元以示鼓勵(慈利縣農業局可查)。