簡介

九日山摩崖石刻

九日山摩崖石刻 九日山摩崖石刻

九日山摩崖石刻形態描述

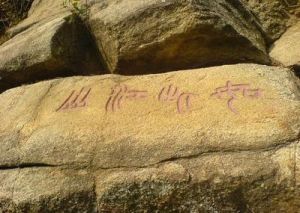

九日山高80多米,有東、西、北三峰(亦稱三台)環拱。東、西峰的山崖上現存宋乾德三年 (963)至清乾隆三十二年(1767)歷代摩崖石刻75方,以宋刻為主,共59方。此外有元刻 6方、明刻9方、清刻1方,留名人數達250 人。著名的有宋代蔡襄、蘇才翁、蘇紳、虞仲房等。內容包括景跡題名15方、登臨題詩11方、遊覽留名29方、修建紀事 7方、祈風石刻13方。祈風石刻記載從北宋崇寧三年(1104)至南宋鹹淳二年 (1266) 泉州官員為航海船隻舉行祈風典禮的情形。典禮由泉州郡守或提舉市舶使主持,率領僚屬等,祭祀海神通遠王,事畢登臨覽勝,勒石為記。在南宋淳熙十五年(1188)的石刻中,明確記有於夏四月和冬十月“舶司歲兩祈風”的事實,說明祈風典禮一年舉行兩次,航船按照季風風向和海流方向以順利駛入或駛出泉州港。在南宋嘉定十六年(1223)石刻記載參與祈風的人員中有“開封趙汝茂” 等 3 名,趙汝茂曾任提舉福州路市舶,並據其在泉州時的見聞寫成《諸蕃志》一書,為研究中外交通史的重要文獻。這方題名石刻正可為該書的編著作一註腳。宋代祈風石刻有重要的史料價值,也是中國人民與亞非人民友好往來的歷史見證。

九日山摩崖石刻

九日山摩崖石刻在西峰的峰頂上有利用天然岩石雕成的阿彌陀佛僔,袒胸趺坐於蓮座上,高 4.5米、寬 1.5米,系乾德三年(965)陳洪進割據泉州一帶時所造,屬五代十國末期。為保護石佛,清初修建一間石方亭。西峰東坡峭壁上刻楷書“九日山” 3大字,字徑86厘米,為清乾隆三十二年(1767)福建提督馬負書所題。

歷史描述

(1)北宋“知州事方谷正叔,提舉市舶章炳文叔虎,新下邱令林深之原叔同游,崇寧三年八月初澣。”位於東峰岩壁上,北向楷書。摩崖高1.38米,寬1.00米,字徑0.20×0.20米。

(2)北宋“靖康改元初冬,提舉常平等事林遹述中,循按泉南、同提舉市舶詹巨山、太守陳元老大年、通判林孝淵全一,會食延福寺,遍覽名勝,登山絕頂,極目遐曠,俯仰陳跡,徘徊久之。”位於東峰岩壁間,北向,楷書。摩崖高1.38米,寬1.29米,字徑9厘米,7行,行11字。

(3)南宋“河南程佑之吉老,提舉舶事以深最聞,得秘閣移憲廣東,金華王流季充,帥永嘉薛伯宣士昭,天台鹿何伯可,浚儀趙庠夫元序,莆陽陳讜正仲、蔣雝元肅,飲餞於延福寺,實乾道四年九月二十九日。”楷書,字徑9厘米,7行,行11字。

九日山摩崖石刻

九日山摩崖石刻(4)南宋“淳熙元年,歲在甲午季冬朔,吳人虞仲房帥幕屬洪子用、朱彥欽、趙德季、趙致孚,祈風於延福寺通遠王祠下,修歲祀也。與者許稱叔、吳景溫、聞人應之、趙子張。”位於西峰石刻群中,隸書,字徑約17厘米,6行,行10字。

(5)南宋“淳熙十年,歲在昭陽單閼,閏月廿有四日,郡守司馬伋,同典宗趙子濤,提舶林劭,統軍韓俊以遣舶祈風於延福寺通遠善利廣福王祠下,修故事也。遍覽勝概,少憩於懷古堂,待潮泛舟而歸。”位於西峰石刻群中。楷書,字徑約15厘米,7行,行12字。

(6)南宋“舶司歲兩祈風於通遠王廟。祀事既畢,登山泛溪,因為一日之游。淳熙戊申夏四月,會者六人:林□、趙公迥、胡長卿、韓俊、析知剛、趙善穼。冬十月,會者五人:趙不遏、胡長卿、韓俊、趙善穼、鄭頤孫。”位於東峰南麓懸崖間,南向。楷書,字徑約13厘米,5行,行15字。

(7)南宋 “嘉泰辛酉十有一日庚申,郡守倪思正甫、提舶余茂實騰甫,遵令典祈風於昭惠廟。既事,登九日山,憇懷古堂,回謁唐相姜公墓,至蓮花岩而歸。統軍韓俊用章,同僚朱曾景參、戴溪肖望、錢簟仲淵、曾應定之、陳士龍雲卿與焉。”位於東峰南麓懸崖間,楷書,字徑約11厘米,6行,行15字。

(8)南宋 “嘉定癸未二十日,戊戌,東陽章□敬則,壽春魏□叔子,山西楊進勛元功,三山林力行勉之,郡人留元圭持中,括蒼何法德常之,合□陳億曼卿,莆陽王彥廣居之,清漳鄭名卿坤輔,句水戚達先兼叔,嘉禾陸相同甫,莆陽黃筌德言,即墨於達卿兼仲,天台應筌子履,開封趙汝芪千里,三山趙與官清叟,三山南士登,以祈風於昭惠祠下,因會於延福,登山瞻石佛,訪隱君亭,少憩於懷古而歸。期而不至,俊儀趙善軿載卿,莆陽劉叔元覽。”位於西峰石刻群中。楷書,字徑9厘米,8行,行22字。

(9)南宋 “太守貳卿顏頤仲,禱回舶南風,遵典彝也,提舶寺丞劉克遜俱禱焉。重司存也,禮成,飲福,尚羊嵐壑,真勝踐也。別駕盧同父、左翼權軍陳世才、舶幙趙幕崇盀,邑令君薛季良從,與祠事也。宗正徽猷趙師恕,適拜開國令,弗果至也。時淳祐癸卯孟夏乙丑也,書者同父也。”位於西峰石刻群中。楷書,字徑約15厘米,8行,行13字。

(10)南宋“淳祐丁未仲冬二十有一日,古汴趙師耕以郡兼舶,祈風遂游。”位於西峰石刻群中。楷書,字徑約15厘米,3行,行8字。

(11)南宋“寶祐丁巳仲冬下浣,郡守天台謝埴允道,因祈風昭惠廟,邀宗正天水趙師淯東之,及總管壽陽紀智和子常、別駕姑蘇趙夢龍驤父、莆陽方澄孫蒙仲、晉江宰三山彭樵道夫、南安宰三山王廣翁居安、權舶乾三山盧文郁從周、監舶豫章李宏模希膂,陟西峰、探石穴、尋佛岩之遺蹟,訪君莫之舊遊,觴詠梅竹泉石間,竟日而歸。”位於西峰石刻群中。楷書,字徑約16厘米,9行,行18字。

(12)南宋“寶祐戊午四月辛卯,莆田方澄孫,被旨攝郡兼舶,越十有八日戊申,祈風延福,壽陽紀智和、開封趙夢龍、三山彭樵、王廣翁、趙時繙、豫章李宏模同會,遵故事也。時農望方切,並以雨禱。瓣薌興,霖隨至。乃書之於石以紀之雲。”位於西峰石刻群中。楷書,字徑約15厘米,8行,行12字。

(13)南宋“鹹淳丙寅,南至後十日,禱風此山。知宗兼郡事古汴趙希安宅,提舉事眉山王茂悅,領郡優三嵎虞會和叔,三山鄭君為瑞國,寮居番禺史霆聲宏甫,天台盧應伯和,東嘉趙東崇晹卿,三山林起東景仁,黃以謙謙之,潘昌廷孔時,邑令三山陳夢發以道,陳山公仰卿。是日也,霜日熙明,溪山獻狀,登懷古,景先哲,宛然有得,彝典云何哉。”位於西峰“九日山”石刻南側。行書,字徑約17厘米,9行,行15字。

九日山簡介

山有東西北三峰,其形如鉗。西峰因唐代名詩人秦系在此隱居,放稱高士峰,或稱西台。頂峰有五代石佛造像,稱石佛山。石佛為五代陳洪進所倡刻,高4.5米,寬1.5米,袒胸盤坐於蓮座上,衣紋流暢對稱,為泉州最早的石雕造像,外築石亭,以保護石像,全系石構,硬山式屋頂,面闊進深,均具一間,呈方形。東峰因唐代宰相姜公輔貶謫隸泉,寄跡山中,卒後葬此,故名姜相峰,或稱東台,又因其形似麒麟,俗稱麒麟山。北峰連線東西兩峰,叫北台,三峰環抱成一塢,曰白雲塢。塢中白雲出岫,碧譚幽間,出峽南注,為菩薩泉勝跡。山麓原有西晉太康九年(公元228年)乃泉州最早佛教寺院。南朝印度高僧拘那羅陀在此翻譯金剛經,學習漢語,山上還留有翻經石古蹟。

古蹟遍布

山中古蹟遍布,目前僅留八十餘處,多數集中於西峰東坡和東峰南麓,最珍貴的為宋元祈風石刻,包括明代摩崖石刻有七十餘處。因宋元時間,泉州海外交通相當發達,亞非人民每年往來於泉州很多。當時來泉州經營海外貿易的番舶,要靠風駕船。來泉的番舶要在春夏東南風而來,秋間則順西北風而去。由於當時泉州政府和人民重視外賓的友好關係,每年番舶揚帆之際,泉州郡守和市舶(海關)有關官員及泉州知名人士,都要登九日山昭惠廟,在通遠王祠為番舶祈風,並刻石留記。來代石刻有十方記載有關海交職事和海交交渲活動情況,“有郡守倪思正甫,提舶全茂實騰,遵令典祈風於昭惠廟……”,“大守貳卿顏頤仲,禱回舶南風,遵齊曲也,提舶寺丞劉克遜俱禱焉……”,“舶司歲兩祈風於通遠王廟……”,“以遣舶祈風於延福寺,通遠善劉廣福王祠下,修故事也”等。《泉州府志》記載“神永春樂山山隱士也,居台峰,後仙去,著靈響,人飼之,呼嗡爹。唐鹹通中,山僧欲建寺,求材樂山,遇一翁白須指其處,得杞、楠、夢許護送,一夕材乘漲下,眾神之。作靈樂祠,名殿神色,宋封神通遠王,賜額照事。嘉祐中,泉州大旱,宋蔡忠惠求雨輒應,奏加封善利王,尋加號廣福,顯濟。”北宋泉州已設市舶司,祈風是他的職責之一。九日山這些祈風石刻和祭祥神明之記載都是泉州海外交通的重要史績,為宋時我國人民和亞非人民之間的和平友好的歷史見證,有重大的歷史意義。山中幾乎無石不刻字。歷代名人題刻甚多,從書法價值應首推蔡襄、蘇才翁等人。山枯平坦寬敞,眺望萬壑而來,晉江東去,令人心曠神怡。

九日山摩崖石刻

九日山摩崖石刻風光秀美

九日山林木滋蔚,山岩生色,風景迷人,舊稱有三十六奇,如神遠殿、靈樂祠、肉身佛、檀越林、石佛岩、菩薩泉、仙人橋、東峰道場、秦君亭、姜相台、天等岩、水陵堂、放生池、御書閣、墨妙堂、亂峰軒、聚秀閣、廓然亭、思古台、一眺石、釣台、翻經石、碧玉峽、水清涼石、自然嗓、白雲堂、惠泉、翠光堂、晉朝松、無名木、醉石、百級石、砌石庭、石龜、石碾、石盆、石硯、皆為秦君遺物也。

名稱由來

〖姜相峰。姜相墳。高士峰。白雲塢。無等岩。秦君亭。琴泉軒。思古堂。廓然亭。四賢祠。摩崖石刻。祈風碑刻〗位於泉州城西約五公里,在南安市豐州金溪,是國家級文物保護單位。山高98米,有東、西、北三峰,環抱如鉗;北峰聯結東、西兩峰,又稱北台。山下有延福寺、昭惠廟通遠王祠。晉江蜿蜒于山南,江上原有金雞大橋,為宋時所建,現改為金雞水閘。九日山得名,一曰晉代南移的人每年9月9日均在次登高北望,一曰古代一道人自言從戴雲山最高處到次走了9天路程。據明·黃文炤《九日山志》載,全山有三十六奇景,其中的秦君亭、姜相台、無等岩、廓然亭、翠光閣、聚秀閣、御書閣、琴泉軒、亂峰軒、思古堂、墨妙堂、肉身佛、翻經石等名勝,是唐宋以來歷代文人名士雅集宴飲賦詩之所。宋·錢熙《九日溪景偶成》:“漁家深處住,鷗鷺泊柴扉。雨過山迷徑,潮來風滿衣。岸幽分遠景,波冷漾晴暉。卻憶曾游賞,嚴陵有舊磯。”

朱熹游山

宋代著名理學家朱熹,在紹興二十一年(1151年)起任泉州同安縣主簿期間,曾與好友兩次遊覽九日山,留下了感懷詩篇。

第一次是紹興二十六年(1156年),朱熹與好友傅自得(參見泉州歷史網《泉州人名錄·傅自得》)登游九日山,這次憩遊歷時9天。朱熹在廓然亭詠《題廓然亭》以記游(見下“廓然亭”),還寫下《題九日山》詩:“昨游九日山,散發岩上石。仰觀天宇曠,俯嘆塵境窄。

九日山摩崖石刻

九日山摩崖石刻歸來今幾時,夢想掛蒼碧。聞公緒茅地,復憶□疇昔。年隨流水逝,事與浮雲失。了知廊然處,初不從外得。遙憐植杖翁,鶴骨雙眼碧。吟嘯明月中,秋風桂花了。”此外,還題有《贈岩僧》詩一首:“岩中老釋子,白髮對青山。不作看山想,白雲時復還。”

第二次是淳熙十一年(1184年),朱熹和永春理學家陳知柔結伴重遊九日山,在蓮花峰有和陳休齋的游山感懷詩石刻詩一首(參見泉州歷史網《泉州山川·蓮花峰》)。朱熹重遊九日山時,依然與禪僧交遊唱和,如《奉酬九日東峰道人溥公見贈之作》:“幾年回首夢雲關,次日重來兩鬢斑。點檢梁間新歲月,招呼台上舊溪山。三生漫說終無據,萬法由來本自閒。一笑支郎又相惱,新詩不落語言間。”

名人詩詞

明·黃景昉《登九日山》:?“捫葛攀蘿上,千年此度看。日風生靜曉,人鳥避高寒。海老黃龍徙,秋深白露殘。詎知煙影里,一簇是南安。”捫葛:“葛”在閩南方言中指龍舌蘭,泛指可供扶手攀授的植物;捫葛就是摩著葛藤。海老:海枯。白露:節氣。南安:當時南安縣城在豐州。明·黃克晦(參見《泉州人名錄·黃克晦》)《泛舟游九日山分韻(之一)》:“何處訪秦君,捫蘿入鳥群。山行常帶雨,石坐不離雲。樵徑林間得,漁歌水上聞。何時還築室,重注五千文。”明·晉江諸生張守質(字可質,號念庵)《游九日山》:“步入禪關一徑賒,攝衣登眺夕陽斜。金溪碧落千條練,紫塔光涵五色霞。月系扁舟漁火渡,風清古碣隱君家。遊人亦臥東山麓,醉倚煙蘿學種瓜。”禪關:有關佛教的事物曰禪,此“禪關”指上山的關口。賒:作“遠”解。攝:引持,“拉起”解。碧落:道家稱天空為碧落。紫塔:疑指紫雲雙塔(泉州開元寺東西塔)。碣:圓頂的石碑,此泛指石碑、碑刻。隱君:指唐·詩人秦系,天寶末隱九日山,世稱隱君(參見《泉州人名錄·秦系》)。東山:在浙江上虞縣西南,晉·謝安早年隱居於此;又,臨安、金陵均有東山,也是謝安遊憩之地,後因以東山指隱居。清·曾遒《甲戍重陽後五日游九日山》:“摩挲石刻露嶙峋,擬和新詩試效顰。落帽秋風欺白髮,戴雲仙跡混紅塵。隱居不脫寰中境,遠眺還疑物外身。盛會年年應繼續,痕留鴻雪妙傳神。”清·楊家棟《甲戍重陽後五日游九日山》:“醉席曾經臥昔賢,千秋陳跡付寒煙。多情惟有山間月,夜夜瞞人伴石眠。”清·洪錫疇《甲戌重陽後五日游九日山》:“山以秦姜重,非人山不靈。千秋雙隱士,九日一孤亭。遁世頭猶黑,憐君肯孰青。高風深仰止,蘭芷滿芳汀。”清·洪錫疇《乙亥重陽日九日山登高》:“棲遲謫宦有高墳,自昔名垂隔世聞。拓石重來尋宋刻,拒衣獨上吊秦君。東西二水江間合,清紫雙峰郭外分。曠望蒼茫天盡處,可憐極北緊風雲。”

姜相峰

即東峰,或曰“東台”,又因形如麒麟,俗名麒麟山。唐朝宰相姜公輔從長安貶謫來泉,寄跡此山,死後亦葬於此,故稱姜相峰。他游過的石台,稱“姜相台”。社壇村百姓將一口古井稱“相公泉”。北宋·翰林學士、同安縣書法家蘇紳(參見泉州歷史網《泉州人名錄·蘇紳》),在麒麟山石磴上刻“姜相峰”三個斗大隸書。南宋·紹興八年(1138年),莆田人黃公度、龔茂良這兩位同鄉、同榜,又同時到泉州府任職(黃為泉州推官,龔為南安主簿),紹興十二年壬戍(1142年)秋,又同時離任。離任前夕他們又相約同游九日山,憑弔先賢姜公輔,並題絕句一首(參見泉州歷史網《泉州人名錄·黃公度、龔茂良),題刻於姜相峰絕頂、“姜相峰”題刻西側岩壁上。摩崖高1.24米,寬1.17米,字徑17厘米×17厘米,楷書,顏柳參半:“抱琴歷高峰,佛石就晚陰。空山對搖落,懷哉千古心。”抱琴:喻兩人結成知音。晚陰:夕陽在西峰石佛那邊徐徐降落。搖落:秋風搖落凋殘的葉片,悄悄而下。懷哉千古心:傾慕和感慨先賢姜公清·泉州莊為珙(字石夫)《九日山懷姜別駕》:“謫向閩山志未平,一抔淨土蟄忠貞。秋風也解孤臣苦,吹上松林作恨聲。”

九日山摩崖石刻

九日山摩崖石刻姜相墳

位於姜相峰南麓,系姜公輔(參見泉州歷史網《泉州人名錄·姜公輔》)墳墓。姜相墳居中豎立石墓碑,陰刻碗粗楷書“唐·相國忠肅姜公封塋”九個大字。墓前分別兩尊石將軍,其下臥伏石羊、石獅各一對,並立一對圓頂角柱。後經宋、明、清幾代修葺,保存至今,墓區構物具有各個時代的特點。唐·柳宗元、宋·王十朋、真德秀、陳知柔、吳栻等都有懷吊詩文。(參見泉州歷史網《泉州人名錄·王十朋、真德秀、陳知柔》)宋·泉州太守王十朋詩曰:“姓名端合上麒麟,當世哪知相是真。遺冢尚余封馬鬣,孤忠曾記犯龍鱗。三巴流落知音士,九日迢遙避世人。精爽不迷祠宇後,儼然唐室舊冠中。”宋·泉州太守真德秀祭姜相墳贊曰:“疑疑姜公,巉巉東峰。峰以公名,千古並崇!”明·泉州南安人黃璣(參見泉州歷史網《泉州人名錄·黃璣》)《題姜相墳次韻》(可能是次當時南安訓導馮澄《題姜相墳》韻):“長安萬戶鎖柴扃,車駕蒙塵晝晦冥。曾托股肱登鳳閣,肯於風雨斷雞聲。建中若用扶危策,相國何由贏得名。莫恨忠魂閩海泊,宣公不起忠州城。”柴扃:柴門。晦冥,昏暗不明。股肱:自胯至膝曰股,自肩至肘謂肱。《左傳》:“君之卿佐,是謂股肱。”常用以喻親信、得力助手。鳳閣:即中書省,掌管國之政事。建中:唐·德宗年號(780—783年)。扶危策:國之將危,諫以良策,這裡指姜相預知朱?將叛,諫誅之等事。宣公:疑指春秋時宋宣公,卒時傳位於其弟和,即襄公,成為春秋五霸之一;襄公卒,又傳位於宣公子與夷。忠州:今重慶忠縣。

高士峰

即九日山西峰,又稱西台,因唐朝著名詩人會稽秦系棲隱得名高士峰。在原秦君亭舊址左側岩石上有宋·福建提刑觀察使蘇才翁(舜元)蒞泉登游九日山時題“高士峰”石刻。西峰東坡巨岩峭壁間,有全山最大的石刻“九日山”三字,是清·乾隆間福建提督馬負書所題。上有附記云:“郡乘山川志,朱文公兩游於此,有書九日山三字。余遊歷憩息,考之山僧,謂世遠凐沒無存,良可慨惜。因重勒三字,以承先哲表彰勝地之至意雲。”(參見泉州歷史網《泉州人名錄·馬負書》)西峰絕頂有座石亭,亭里有一尊天然岩石琢成的大石佛,高7、5米,肩寬1、85米,袒胸盤坐於蓮花座上,氣勢雄渾,為北宋郡守陳洪進為禳壓火災,於乾德三年(965年)倡鐫,是泉州最早的石刻造像藝術珍品之一。(參見泉州歷史網《泉州人名錄·陳洪進》)西峰還有一埠無字的大盤石,人稱“翻經石”,相傳南朝時來自印度的高僧拘那羅陀在此石上翻譯《金剛經》。(參見泉州歷史網《泉州人名錄·拘那羅陀》)九日山西峰東南坡半山處岩崖下,有元·泉州監郡亻契玉立(參見泉州歷史網《泉州人名錄·亻契玉立》)所題詩刻。其自序云:“至正庚寅重九來登是山。昔有廓然亭、四賢祠,歲久荒蕪,惟高士峰、秦君亭獨存,而廓然亭復扁。豁然覽眺,徘徊感慨而賦。”詩云:“攀雲曉上廓然巔,半嶺回巒景豁然。花縣屯煙山谷里,金鉦躍浪海門邊。四賢感慨祠空寂,九日登臨菊自妍。

萍水偶逢須一笑,醉忘佳節是何年。”明·洪武四年(1371年)春二月廿四日,泉州府通判郝中(參見泉州歷史網《泉州人名錄·郝中》)隨知府常性等人“郊謁憲官,故登九日山”。郝中賦詩一首,刻於九日山西峰東麓石刻群下部左側:“磨空樓閣倚空山,京口仙人去不還。春色滿林三島外,清岩橫岱九霄間。釣龍井古蒼松老,憩鶴台荒丹灶閒。回首夕陽煙靄外,秦君亭上任開關。” 明·隆慶戊辰(1568年)初春日,丁一中(參見泉州歷史網《泉州人名錄·丁一中》)與南安縣學教諭進賢人攀恆、縣學訓導合浦人王士魁、四會人李聯馨,及太學生、庠生多人,同游九日山,在西峰東麓石刻群南側上方勒手書《初春日九日山限韻一首》:“青陽淑氣正熙微,九日山巔一振衣。岳谷千年余勝概,冠囊萬里共春暉。秦君亭廢名猶在,姜相祠荒世已非。欲覓遼東舊時鶴,御風仍向海天飛。”在丁一中詩刻下方,有明·隆慶四年(1570年)南安知縣邱凌霄(參見泉州歷史網《泉州人名錄·邱凌霄》)詩刻“九日浮雲變翠微,千年古剎幾傳衣。藤長松老空春霧,古往今來但夕暉。海上高峰常若此,人間萬事轉成非。相逢漫憶姜秦輩,幽思翻牽野鶴飛。”明·泉州南安人傅凱(參見泉州歷史網《泉州人名錄·傅凱》)《高士峰》:“世事將非此避名,先生蹤跡有高亭。一庭芳草埋丹灶,千載清風聳翠屏。 浩蕩乾坤浮海島,優遊鷗鷺滿沙汀。登臨自覺無窮思,富貴都輕水上萍。”丹灶:疑即丹房,因平仄需要而用此,指神仙居處,喻高士居所。明·萬曆甲申(1584年)冬,王豫題刻一詩於西峰“九日山”三字題刻南側懸崖間:“大海奇觀盡,還登九日山。此中無限興,不在山海間。”

白雲塢

在三峰環抱的低洼處,中有井曰“釣龍井”;塢中白雲出岫,澗泉潺流出峽,南注山口,名曰“菩薩泉”。

秦君亭

唐人為紀念秦系築室隱居九日山,於其築室處建秦君亭,五代陳洪進重修時,立秦系像於亭中。清·嘉慶二十年(1815年),其裔孫秦時中知南安縣時,重建是亭並立碑紀事於其東側。宋·劉濤《題九日山秦君亭》:“唐時賢士今何在?晉代青松獨此存。往事悠悠何處問,金雞山色又黃昏。”南宋·王十朋《詠九日山秦君亭》:“山中高隱欲逃名,不謂名隨隱處成。鑿石一泓詩數首,也曾攻破五言城。”秦君:秦系。攻破五言城:秦系與劉長卿友善,以詩相贈答,劉長卿用五言長詩難之,秦系用偏師攻之,傳為一段佳話。南宋·淳佑壬子(1252年)浴佛日(陰曆四月初八),宗室趙時煥(參見泉州歷史網《泉州人名錄·趙時煥》)與趙崇皦游九日山,於西峰東坡巨岩勒下《題秦君亭》唱和詩。趙時煥詩曰:“頻年因送客,攜酒訪山靈。歸去成何事,重來愧此亭。天寬野水白,松潤石崖青。倚杖思今古,寒鷗落遠汀。”趙崇皦詩曰:“蒼松藏野寺,山以隱君靈。俛仰千年事,孤高九日亭。抗塵頭漸白,弔古眼猶青。有客耽幽討,吟情起鶴汀。”南宋·淳佑十二年壬子(1252年)仲夏朔(五月初一),福州陳炎子登游九日山,覽秦君亭,見趙時煥、趙崇皦唱和詩刻,遂和詩勒石於二趙詩刻左上方崖壁間留紀:“隱君在何許?把酒喚英靈。已矣成千古,悠然見一亭。雨淋碑自墨,歲老柏長青。大笑下山去,潮平月滿汀。”明·正德十三年(1518年)六月十四日,黃河清偕郭“車堂”、方彥三人聯袂登九日山,秦君亭西側岩上有三人聯吟詩三首勒摩崖。(參見泉州歷史網《泉州人名錄·黃河清、郭“車堂”、方彥》)

九日山

九日山無等岩

西峰無等岩下有一天然洞穴,相傳唐·會稽(今屬浙江紹興)人無等禪師來游九日山,築石室於岩下,隱居四十四年,享年九十九歲;岩下曾刻“泉南佛國”四字。唐·大中間泉州刺史盧同白《九日山無等岩》(此詩系贈九日山無等禪師):“九日峰前八十秋,禪庵遙枕晉江流。師心應共山無動,笑指雲霞休。”

琴泉軒

北宋·宰相李邴(參見泉州歷史網《泉州人名錄·李邴》)有題琴泉軒詩曰:“鳥啼靜夜應傳譜,風入寒松擬續琴。”宋·呂夏卿(參見泉州歷史網《泉州人名錄·呂夏卿》)《游琴泉軒》:“野寺抱琴至,古台終日留。暖風宜酒病,好客伴春遊。勝事回頭改,浮名到耳休。吾懷真放曠,不強落林邱。”

思古堂

宋·劉濤《題九日山思古堂》:“今人思古不如古,後代思今亦似今。古往今來只如此,溪山傷盡幾人心。”

廓然亭

位於姜相峰西側半山處,建於北宋,亭邊有古松,是詩人詞客雅集吟詠的勝地。廢於元代。宋·紹興二十六年(1156年),朱熹登游九日山,詠《題廊然亭》以記游:“遲留訪隱古祠旁,眼底髯松老更蒼。山得吾儕應改觀,坐無惡客自生涼。”宋·陳知柔《廓然亭送梁狀元叔子》:“廓然亭上少遲留,萬壑風煙眼底收。飲罷徵車已催發,都人待看上瀛洲。”宋·梁克家(參見泉州歷史網《泉州人名錄·梁克家》)《廓然亭次韻陳知柔》:“已行更為玉泉留,好景煩公傑句收。紫帽峰前雙鷺下,幾多清興滿滄洲。”宋·趙時煥《九日山廓然亭送客》“頻年因送客,攜酒訪山靈。歸去成何事,重來愧此亭。天寬野水白,松潤石崖青。倚杖思今古,寒鷗落遠汀。”

四賢祠

唐·秦系、姜公輔、韓偓,均為外地人隱居九日山者,泉州名士歐陽詹常到九日山從秦系、姜公輔游。宋·紹興二十一年(1151年)泉州太守趙令衿建二賢祠,祀秦系與姜公輔。後人又建三賢祠,祀秦系、姜公輔與韓偓;建四賢祠,祀秦系、姜公輔、韓偓及歐陽詹。(參見泉州歷史網《泉州人名錄·秦系、姜公輔、韓偓、歐陽詹、趙令衿》)明·李廷機(參見泉州歷史網《泉州人名錄·李廷機》)《題四賢祠步舊韻》:“往哲遺香火,聚英托地靈。懷人爭有待,弔古已無亭。舊事怨回祿,芳名照汗青。臨風重搔首,落日映沙汀。”詩人傅定保《題四賢祠》詩云:“四傑唐遺蹟,千年此妥靈。草荒丞相墓,雲鎖隱君亭。助教衣猶綠,翰林山尚青。因懷水南令,秋思繞春汀。”

九日山書室

明·黃養蒙(參見泉州歷史網《泉州人名錄·黃養蒙》)《九日山書室》:“曾楹茅屋九山曲,時望金溪小徑通。堆葉掃雲尋老子,烹茶讀易夢周公。幾年司計慚明主,何日乘舟掛曉篷。江上清風猶舊否?沙汀為我問漁翁。”楹:舊時房屋一間叫一楹。曲:偏僻的地方。金溪:晉江流經南安豐州的一段。老子:原名李耳,一字聃,稱老聃,春秋末傑出思想家,道家創始人,著有《道德經》。周公:也稱叔旦,姬姓,武王弟,因封地在周(今陝西岐山),史稱周公,西周杰出政治家,曾助武王滅商,武王死後,成王誦年幼由他攝政。

摩崖石刻

1988年1月列為全國重點文物保護單位。古人云:“(九日山)山中無石不刻字。”東西兩峰摩崖上,迄今留存北宋至清代的題刻75方(景跡題名15方,登臨題

九日山

九日山詩11方,遊覽題名29方,修建記事7方,海交祈風及市舶司事13方),以宋刻居多,內容有景跡題名、登臨題詩、遊覽題名、修建紀事、海交祈風等,蔚為奇觀,其中以13方宋代航海祈風碑刻最為著名,是研究泉州港海外交通的珍貴史料,也是中國人民與亞非人民友好往來的歷史見證。此外,還有唐代高僧無等禪師“泉南佛國”題刻(現存題刻為元至正十年奉政大夫監郡亻契玉立重刊),宋代蔡襄、朱熹等人遺墨。1991年聯合國科教文組織“海上絲綢之路”考察團曾登山參觀,留下20多國專家聯合簽署的登游紀事摩崖石刻一方。

祈風碑刻

宋朝,官府為迎送蕃商首領,鼓勵來泉貿易,每年春夏秋冬之交,泉州府郡及市舶司的高級官員,都在九日山南麓的延福寺、昭惠廟舉行“冬譴舶、夏回舶”兩次祈風盛典,敬祭海神,向通遠王祈求賜風,讓商舶在海上往返暢行。儀典由泉州郡守、南外宗正、提舉市舶主持,隆重肅穆,禮畢勒石記事。現存明確記述有關海交及祈風經過的石刻,有北宋崇寧三年(1104年)至南宋鹹淳二年(1266年)的13方,清楚記述祈風時間、地點、參加者姓名,以及“車馬之跡盈其庭,水陸之物充其俎,成物命不知其幾百數焉”的盛況。九日山現存最早的一方祈風石刻,是南宋·淳熙元年(1174年)十二月初一,市舶提舉虞仲房在延福寺通遠王祠舉行祈風典禮的勒石紀事。