忻州簡介

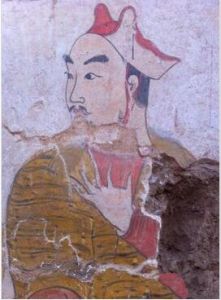

狩獵圖(局部)

狩獵圖(局部)忻州遺存豐厚,名山、秀水、雄關、古城集於一身,自然景觀恢宏壯麗,人文資源悠遠厚重,體現出多元文化並存、各類景觀競秀、自然與文化和諧相融的特點。初步形成了以五台山為龍頭的五大旅遊景區。整個忻州好比五行天地、五福聖境,被專家譽為“天人合一”的傑作。

墓道壁畫

現存的200餘平方米壁畫主要集中在墓道的東、西、北三壁及墓室頂部。其中,墓道北壁繪的規模宏大的木結構廡殿頂建築是我國首次發現的雙柱式結構古建築圖樣。該木結構建築面寬5間,中間的大門上固定有32顆圓形門釘,大門中央設有門環,門環底部裝飾有獅形猛獸,瞪著雙目,露齒銜環。在屋頂的正上方繪一火盆,左右兩側各繪一獸首鳥身的怪獸形象,屋檐下還有6個侍女側立。中國社會科學院考古研究所教授楊泓介紹說,這幅壁畫是目前為止發現最早的斗拱結構古建築資料,比建築學家梁思成在五台山發現的唐代佛光寺東大殿斜拱構造建築早了100多年。墓道東、西兩壁壁畫自上而下各分為4層。第一層主體繪畏獸、仙人、飛鳥、神獸等形象,四周以流雲、忍冬補白,其中有兩個神獸分別是《山海經》中記載的“駁”和“疆良”。“駁”是一種食虎豹的馬,體形碩大,奮蹄疾馳,嘴裡叼著一隻老虎,虎皮條紋清晰。“疆良”是一種食蛇的怪獸。第二層壁畫內容均為狩獵圖,狩獵內容豐富。在西壁第二層壁畫南部還出現兩個中亞人的形象,人物眼眶深陷,鼻樑高挺,謝頂濃眉,鬍鬚濃密。第三層為出行儀仗,所繪人物大部為站立的武士形象,所有武士均佩弓箭;西壁南端為一騎馬的少年人物形象,其前方為一隻獵狗和一隻雄鷹正在捕殺兔子,少年右臂前伸似在指揮捕殺活動。東壁第四層因開挖盜洞已全部被毀;西壁第四層亦為站立的武士形象。國家博物館田野考古部原主任信立祥說,作為中國首次發現的北朝時期長卷式狩獵圖,其中透露的信息為研究北朝時期冶煉技術、民族融合、服飾外貌以及北朝時期繪畫藝術、中國繪畫發展史提供了珍貴的實物例證。

壁畫特點

考古發掘的執行領隊、山西省博物院學術委員會主任渠傳福研究員介紹說,此次發現的壁畫有三特點:一是發現了升天圖,壁畫中有大量神怪形象,對研究古代人的精神世界有極大的信息量;二是長卷式的大型狩獵圖,在我國考古史上是罕見的;三是壁畫中的人物形象和繪畫風格強調了一種精神氣質,有草原民族的明顯特徵。墓葬被盜

九原崗北朝墓葬壁畫

九原崗北朝墓葬壁畫渠傳福說,由於記載墓主人生平的墓誌等均已被盜,墓主的身份、性別、年齡都不能斷定,但從墓葬的形制看,規格僅次於河北磁縣灣漳北朝壁畫墓,墓主人應該是北齊高氏集團的核心人物。

渠傳福說,在九原崗,像這樣的墓葬封土堆現存的還有5座,規模不比這座小,是否已經被盜尚不清楚。下一步,他們準備對九原崗北朝晚期墓群進行全面勘探,搞清楚墓地的範圍及墓葬數量,並繪製墓地地形圖,在此基礎上制定保護規劃。渠傳福還呼籲說,以往發現的盜墓者,只是盜取墓中的陪葬物件,而這座墓的盜墓者還揭走了墓室內近百平方米的壁畫,這是當前盜墓的一個新動向,希望能引起有關部門的重視,加大對文物壁畫交易的打擊力度,保護文物安全。

發掘意義

甬道頂部壁畫經過近半年的考古發掘,山西忻州九原崗北朝墓葬壁畫首次面向公眾。這是中國目前現存面積最大的墓葬狩獵圖壁畫。來自中國的12名頂級專家學者2013年12月24日在現場考察後,對壁畫墓的學術價值給予高度評價,認為該墓葬的發掘對研究北朝晚期社會生活、繪畫藝術以及中國古代建築史具有非常重要的意義。

搶救發掘

山西大學考古學碩士研究生景耀忠在野外調查時發現這座被盜墓葬後,2013年3月山西省考古研究所決定對墓葬進行搶救性發掘。三個月後,經中國國家文物局批准,由山西省考古研究所與忻州市文物管理處聯合組成考古隊對其進行搶救性發掘,經過五個月的考古工作,共清理壁畫約200餘平方米,出土大量陶俑殘片及少量的陶器等,並對壁畫進行了初步的加固與現場保護。考古發現

九原崗北朝墓葬壁畫

九原崗北朝墓葬壁畫山西省博物院學術委員會主任、九原崗北朝壁畫考古發掘項目執行領隊渠傳福說,墓道東、西兩壁壁畫自上而下各分為四層,其中第二層壁畫繪製的狩獵圖是目前中國現存面積最大的,總面積約70平方米。所繪人物、動物形象生動,狩獵內容豐富。墓道北壁繪一座規模宏大的木結構建築,特別是雙柱式的斗拱在以往的資料中未曾見過。

據中國社會科學院研究生院考古系教授楊泓介紹,九原崗墓道壁畫對魏晉南北朝這一階段考古學來講,是非常重要的考古發現。從壁畫內容及規模來看,該墓無論是對地下世界的想像還是對現實生活的描繪都比同時期其它壁畫墓的內容更加豐富,手法更加精細。