介紹

主-肺動脈窗全身性紫紺;充血性心力衰竭;心悸;氣急;乏力;肺動脈高壓;收縮期雜音;水沖脈;股動脈槍擊聲;毛細血管主-肺動脈隔缺損或稱主-肺動脈窗,是一種較少見的先天性大血管畸形,據Stansel1977年統計,文獻中已報導的手術病例尚不足百例。缺損或視窗位於升主動脈與肺總動脈之間,其病理生理和臨床表現酷似動脈導管未閉。胚胎時期第5~8周,主-肺動脈隔將動脈乾分隔成升主動脈和肺總動脈。在同一時期,室間隔將心室腔分隔成左、右心室,最終動脈隔的下方與室間隔的上方相融合,使左、右心室分別與主動脈和肺動脈相通。如上述分隔不完善,按其位置高低,分別形成主-肺動脈隔缺損、恆存動脈乾或高位室間隔缺損。

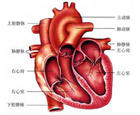

主-肺動脈隔缺損或稱主-肺動脈窗,是一種較少見的先天性大血管畸形,Stansel1977年統計,文獻中已報導的手術病例尚不足百例。缺損或視窗位於升主動脈與肺總動脈之間,其病理生理和臨床表現酷似動脈導管未閉。胚胎時期第5~8周,主-肺動脈隔將動脈乾分隔成升主動脈和肺總動脈。在同一時期,室間隔將心室腔分隔成左、右心室,最終動脈隔的下方與室間隔的上方相融合,使左、右心室分別與主動脈和肺動脈相通。如上述分隔不完善,按其位置高低,分別形成主-肺動脈隔缺損、恆存動脈乾或高位室間隔缺損。

發病機理

主-肺動脈隔缺損導致循環生理異常。早期,由於大量血流自主動脈分流至肺動脈,使肺靜脈回流至左側心腔的血量增加,加重左心室負擔,因而引起左心室肥大及勞損,而體循環血流量相對不足,導致發育不良或遲緩。由於肺充血,易招致呼吸系感染。後期,肺小動脈發生管壁增厚和管腔變小等繼發性病變,使肺動脈阻力增加、壓力升高,右心室負荷過重,引起左、右心室合併肥大。待肺動脈壓力高於主動脈時,形成反向(右至左)分流,出現全身性紫紺。

病理改變

典型的主-肺動脈隔缺損,解剖上恰位於主動脈瓣上方,形成主動脈根部與肺總動脈相通。缺損的直徑可為數毫米至數厘米,一般都在1cm以上。部分病人缺損口徑較大,且下緣十分鄰近主動脈瓣,從外觀上難以與恆存動脈乾相區分。

診斷

臨床表現主要取決於主動脈至肺動脈分流血量的多寡,以及是否發生繼發性肺動脈高壓及其程度。由於缺損一般較未閉動脈導管口徑大,以及其分流的位置離心臟近,所以許多病人在嬰兒或幼兒期即死於充血性心力衰竭,倖存者心悸、氣急、乏力、易患呼吸系感染和發育不良等症狀,一般較動脈導管未閉更為突出。晚期肺動脈高壓嚴重產生逆向分流時則出現全身性紫紺(而非動脈導管未閉肺動脈高壓時的下半身紫紺)。抗生素廣泛套用以來,動脈內膜炎已少見。

體檢時,在胸骨左緣第3、4肋間可聞及連續性機器樣雜音,如已有明顯的肺動脈高壓,可僅聞及收縮期雜音。雜音一般較動脈導管未閉更響,且較表淺。同一部位可捫及震顫,肺動脈第2音亢進,或伴有肺動脈瓣關閉不全的雜音(Graham Steell雜音)。分流量較大時,常可在心尖部聽到三尖瓣相對性狹窄產生的舒張期雜音。因脈壓增寬,出現水沖脈、股動脈槍擊聲和毛細血管搏動等體徵,其程度較動脈導管未閉更明顯。

心電圖檢查示左心室肥大或左、右心室均肥大。

胸部X線檢查示心臟明顯擴大,肺動脈段突出,升主動脈擴大。

超聲顯像檢查示升主動脈與肺動脈之間有異常通道。

治療措施

確定診斷反應施行手術治療。對已有明顯肺動脈高壓,但肺動脈壓仍低於主動脈壓,左向右分流的雜音仍較響者,應爭取儘早手術。肺動脈壓接近或超過主動脈壓、雜音很輕或已消失、靜止狀態或輕度活動即出現唇指紫紺、動脈血氧飽和度<90%、或肺總阻力超過10Wood單位者,已喪失手術時機,此時缺損已成為肺動脈高壓血流的“安全”減壓通道,如強行閉合手術,會促進右心衰竭,加速病情惡化。

手術採用胸骨正中切口,切開心包顯露心臟、大血管後,探明主-肺動脈隔缺損的具體部位和情況。如缺損位置較高且為管道型,可用兩把弧形動脈鉗分別夾在管道兩側的主動脈和肺總動脈壁上,鉗間切斷管道(圖2),以無損傷性3-0合成纖維縫線,往返連續縫閉兩切端。大多數病人的缺損位置較低,其下緣鄰近主動脈瓣和冠狀動脈基部,當中幾無間隙,缺損呈窗形,則需在體外循環條件下(經股動脈插給血管),阻斷缺損遠端的主動脈,在主動脈和肺動脈之間切開間隔缺損處,先縫閉主動脈上的缺口,排盡左心室和主動脈內的氣體後,開放升主動脈阻斷鉗,恢復冠狀動脈灌注後,再縫閉肺動脈上的缺口。晚近有人採用在體外循環和阻斷升主動脈的條件下,切開肺總動脈,從肺動脈腔內縫閉缺損處,較為簡便實用。對缺損位置較高者,手術中應防止損傷右肺動脈,對缺損位置較低者,應防止傷及冠狀動脈。手術難度與危險性均較動脈導管未閉者大,據Stansel1977年統計,非體外循環條件下手術者,死亡率高達35%;採用體外循環方法者為14%。遠期效果視病人手術前是否已有肺血管繼發性病變及其程度而異。