歷史背景

據《史記》記載,相傳5000年前居住在陝西的炎帝、黃帝兩部族相鄰而居,都比較強大。黃帝居於姬水,炎帝居於姜水。為了尋找開闊肥沃的定居之地,黃帝部族向東遷徙,東渡黃河,沿太行山千里跋涉來到了桑乾河下游的涿鹿一帶。與此同時,炎帝部族也相繼東遷。炎帝部族沿黃河南岸向東行進,到達今山東一帶,與蚩尤部族發生了戰爭。炎帝敵不過蚩尤,便跑到涿鹿向黃帝求助。黃帝不願參戰,兩部族在阪泉打了三仗,炎帝族大敗,史稱“阪泉之戰”。經過阪泉之戰,炎帝歸順了黃帝,結成了以黃帝為首的部族聯盟。這時蚩尤也追到涿鹿,並修築了營寨,號稱蚩尤寨,準備與炎黃聯盟一爭高下。黃帝炎帝部族聯盟,在涿鹿之野與蚩尤部族展開了一場曠日持久的大戰。這場被後人神話了的涿鹿之戰以黃帝勝利而告終。蚩尤死後,其部族一部分歸順了黃帝,一部分南下和土著的苗蠻部落合併。戰後,炎、黃、蚩三部族結成一體,定居在桑乾盆地,日益強大,合符釜山形成了中華民族的雛形。唐代大詩人胡曾在游涿鹿時,曾對這場戰爭發出如下感慨:“涿鹿茫茫白草秋,軒轅曾此破蚩尤。丹霞遙映祠前水,疑是成川血尚流。”

主要景點

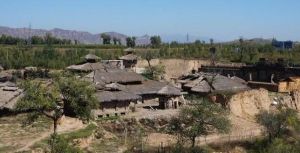

黃帝城

黃帝城遺址

黃帝城遺址黃帝城遺址內,有大量陶片,除少量夾砂泥質粗紅陶外,大部分是泥質灰陶和黑陶。器物殘件和陶鼎腿、乳狀鬲足、粗柄豆櫪等,到處都可揀到,有時還可揀到完整的石杵、石斧、石鑿、石紡輪、石環等。涿鹿之野的黃帝城,這座殘破的5000年前的古城堡,中華民族這個東方偉大的民族就從這裡起步。最初的文明就從這裡開始創立。

黃帝泉

黃帝泉 黃帝泉

黃帝泉中華三祖堂

中華三祖堂

中華三祖堂三祖堂內,12根高聳的立柱,支撐著巨大木結構屋頂,拓展開780平方米的肅穆空間。古樸、逼真,高5.5米、寬4米的黃帝、炎帝、蚩尤的塑像,正襟危坐在祭堂內,氣宇軒昂。三尊塑像各得其所。黃帝居中而坐,略高其他,雙目凝視前方,莊重、安詳。炎帝居右側,身披稼禾,左手抬起,雙目沉思。蚩尤右手叉腰,左手握拳,身著獸皮,雙目圓睜。三祖堂內畫有惟妙惟肖的壁畫,一幅幅“涿鹿之戰”、“阪泉之戰”、“合符釜山”、“定都涿鹿”的生動畫面,把5000年前三位始祖創建中華文明的輝煌業績具體、生動地展現在後人面前。

三祖堂西側,建有一座碑亭,黑色大理石碑上,鐫刻著新加坡籍華人周穎南為三祖堂建設捐款100萬元人民幣的功德頌。三祖堂東側,立著“港土歸根碑”和三棵歸根松。1997年香港回歸前夕,吉林省三位青年,懷著滿腔愛國熱情,千里迢迢奔赴香港採集泥土,在三祖堂東側,用他們從香港採回的泥土,栽植了三棵回歸松,在回歸松前矗立起一塊高達1997厘米的花崗石“港土歸根碑”。現在,三棵蒼鬱蔥蘢的松樹和三祖堂成了中華民族團結統一的象徵。

蚩尤寨

蚩尤寨

蚩尤寨蚩尤寨出土文物有陶器和石器等,陶器以夾砂、灰褐陶和夾砂、紅陶為主,紋飾有粗繩紋、篦點紋、壓印方格紋等。陶器有鬲、釜、罐、盆等。石器有尖狀器、刮削器、石鏃、石斧等。1993年被河北省人民政府公布為重點文物保護單位。

軒轅湖

軒轅湖位於中華三祖堂與黃帝城遺址間,由黃帝泉匯集而成。1958年人工修建堤壩增加了蓄水面積。現湖面6.5萬平米,湖水容量108萬立方米,最深處12米。湖東、北兩岸石砌出高16米的石堤壩。石壩緩緩地深入湖中。湖邊楊、柳交錯,鬱鬱蔥蔥,是遊人駐足歇息,親水垂釣的理想之地。中華合符壇

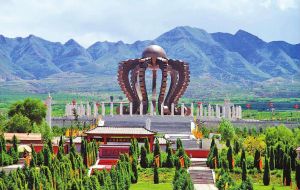

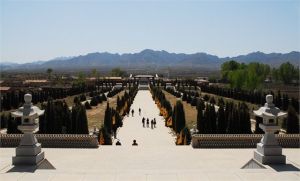

中華合符壇

中華合符壇龍,是中華民族的圖騰,我們生活在龍的國度,我們都是龍的傳人。在中國有很多關於龍的建築,其中最有味道的要數涿鹿的中華合符壇上的“九龍柱”了。中華合符壇是為了紀念黃帝在涿鹿釜山合符、中華民族實現首次融合這一偉大歷史事件,根據中國傳統文化“天圓地方”和“智圓德方”的觀念,建造上圓下方的核心建築。

方形壇基高6米,壇面為99999平方米的“中華統一廣場”!廣場四角鑲嵌象徵四面八方向中央輻輳的四塊“合符石”。圓壇三層,每層高2米,直徑依次分別為159米、129米、90米。第一、二層分別門開“四面”、“八方”,頂層為壇心。如此設計,象徵著天地之間“四面八方來朝,同心歸向一統”!

根據中國傳統的“九五之尊”和“九九歸一”文化理念,在壇頂用青銅塑造中華民族圖騰——“九龍騰飛”,九條龍柱均高達45米,共托一珠,升騰在天,聳入雲霄,象徵實現中華民族的偉大復興!在“九龍騰飛”周圍,再樹立56個高9.9米的民族文化徽幟,使每一位中華兒女都能找到自己及其種族在整箇中華民族大家庭中的位置,這象徵“中華民族是一家”!

在中華合符壇的四方形中央壇心處,採集“中華黃土地貌”,配以中華三祖時代的“鎮石”和“兵符”及其他文物。2008年北京“奧運聖火”,就在此啟燃!之後,此處將用玻璃罩封存,永久保藏!

歷史考究

中國黃帝城文化旅遊區

中國黃帝城文化旅遊區據后土寶卷載:“黃帝上古帝王,華夏始祖,4700年前生於兗州壽丘(今山東曲阜)少典之子,原姓公孫,號有熊氏,遷至姬水之畔軒轅坡始姓姬,號軒轅氏,領華夏氏族轉戰中原在冀州(河北)後山定居,匯諸侯於釜山之陽,合符於釜山之巔,戰蚩尤於涿鹿之野,黃土坡大捷,盡逐黎蠻,遂收涿鹿,領督亢,回守中原……。”

辛亥革命時孫中山先生就任臨時大總統時,通電全國是以黃帝紀年4609年11月13日為中華民國,因此黃帝紀年使用至該年1911年12月31日為止,1912年1月1日為中華民國紀年,這就告訴我們1911年再加95年就是公元2006年,黃帝紀年到今天是4704年。

據《易縣文物志》稿載:下岳格莊遺址東羅村遺址、孝村遺址、西羅村遺址均為商代遺址,約在公元前1600-1100年間,北鄧家林遺址是新時器遺址,約公元前6000-2000年之間,北福地遺址、曲城遺址均為仰昭、新時期和龍山文化,約公元前6000-2300年間。根據古蹟年代看,北鄧家林、曲城、北福地遺址與黃帝戰蚩尤的時間公元前2700年左右較為融洽,但從考古面積看北鄧家林遺址只有50多平方米,曲城遺址200多平方米,面積都很小,唯有北福地遺址有10000多平方米,這樣看來北福地遺址就是黃帝城遺址。

黃帝城是在易氏部落都城建立起來的,易氏部落遺址,據考古證實,有人類居住延續了幾千年一直到周武王十三年分封天下800諸侯時,召公?amp;#93;封北燕,建都於武陽,將易氏部落的人們遷至在武陽城,從此易氏部落遺址才停止使用。

易氏部落除黃帝都居時間比較安全以外,歷史上曾遭受幾次大的劫難,最利害的一次是:殷朝王子亥被易氏國君當做貴賓召來有易氏作客,而殷王子亥卻肆溢淫亂,被有易氏國君綿臣所殺,因此殷王上甲微從河泊借兵征伐了有易氏,有易國戰敗,國君綿臣被殺。

蚩尤是東方九黎族首領,有兄弟81人,個個兇猛殘暴,殺人如麻,使用金屬武器,並能呼風喚雨,炎黃聯合以後,他總想推翻炎黃,獨霸天下,經常擾亂炎黃所屬部落,殺掠子民,搶劫牛羊,於是黃帝在釜山之陽向各部落發出符牌,符牌是古代派遣使者或調兵的憑證,以竹、木、玉、銅器等製成,刻上符號,分成兩半,各部落見符牌分發戰場,在涿鹿之野的易水河畔黃帝城周圍與蚩尤發生戰事數百次,延續時間很長,最後五路合圍,將蚩尤主力圍困在黃土坡上,因山上缺水七天七夜大部分黎蠻下山投降,炎黃部落應時攻下黃土坡,生擒蚩尤于山澗,黃帝大獲全勝後率部到“釜山”宴請各部落首領,並將出征前所頌發的竹符,合符於釜山之巔,以示慶賀和團結,黃帝以天干、地支紀年法,於甲子年、甲子月、甲子日為黃帝紀年,並製衣冠、服飾始稱帝位,黃帝紀年以釜山合符慶典始,就是現在中國老百姓傳統的舊曆年。

釜者,鍋也,山者大也,平地突出者為山。合符於釜山之巔,意在三千氏寨,華夏兒女,兄弟姐妹同食一大鍋飯,一家人大團圓,

古代會諸侯,各民族大團圓,多用此法,以示真誠。

中國黃帝城文化旅遊區

中國黃帝城文化旅遊區據后土寶卷載:“荒山下,築新城,亦名涿鹿(此系當今涿州)任由他、炎黃爺,為帝為君”。這說明涿鹿城(涿州)是黃帝給炎帝建的,建好後黃帝又到河南有熊氏部落建都,易水河畔的都城就留給易氏國使用,這就是歷史上古稱為:“炎帝居河北,黃帝居河南,南北合治,天下太平,四海歸炎黃。

黃帝治國思想延續五帝五十王,到春秋末期的老子,孔子,釋氏三聖出現後才真正以文字記述黃帝治國之術。老子道德經五千文,在他出關時說:“我的書不過是記錄古人教悔,81章裡邊沒有自己的創造”。孔子教學育人但沒有教材,整理古書,言論講述,就連論語,也是他的學生整理的,他說:“我雖有弟子三千,賢者七十,但我講的話,皆為古聖先賢的話,沒有我自己的語言。”釋迦牟尼講經四十八年,留有浩瀚的經文存世,也都是他的弟子們後來追記的,釋迦牟尼說:“我講經一生都是重複古聖先賢的話,一點我自己的也沒有”。三聖所講的古聖先賢就是指的黃帝,是黃帝論述的再現,到戰國諸子百家,百家爭鳴亦都是對黃帝教悔的評論和研討。

黃帝這個人才,世之絕倫,史無第二,黃帝乃是仁者之尊,智者之尊,孝者之尊,壽者之尊,這就充分說明黃帝的仁德,在華夏兒女的炎黃子孫,乃至整個世界的影響是任何人也代替不了的,我們要沿著黃帝指引的光明大道走下去,乃至世界大同,一直到共產主義社會。

地方交通

自駕車

自駕車從北京出發,走京張高速公路,到東花園出口下,沿野康公路過官廳後至礬山鎮西行即到,也可從康莊出口下沿康祁公路到官廳五里疙瘩,再向西即可到達。公車

1、從北京德勝門乘坐880路涿鹿支線到涿鹿縣城後,轉乘到礬山鎮的客車即可到達。2、從北京德勝門乘坐880路懷來線,五里疙瘩下車,有向西的客車即可到達。

景區美食

圪渣餅

圪渣餅

圪渣餅圪渣餅,選料精良,工藝考究。烤制而成的圪渣餅是半透明狀的圓形薄餅,色澤金黃,有油脂性的光彩。吃時,酥、脆、香、甜,別有風味,異常可口。陽原人稱“鍋巴”為“圪渣”,因其薄脆,故起名為“圪渣餅”。圪渣餅作為饋親贈友的上等佳品。足跡幾乎遍布全國各地,一些僑居國外抑或出國考查旅遊和求學的人,均以圪渣餅作為珍品饋贈國際友人。

壩上莜麵

壩上莜麵是“口外之寶”中的第一寶。莜麵是由莜麥加工而成。莜麥,亦稱“裸燕麥”,俗稱“油麥”,是一年生草本作物。原產於中亞地區,最先引進歐洲大陸,爾後被我國引進,種植於西北、華北北部、內蒙古等地,已有兩千年的歷史。光緒二十八年頒布開墾蒙署令,流民遷入此地,莜麥從此在壩上落戶。莜麵不僅營養豐富,而且十分耐餓。口外廣為流傳著這樣的諺語:“四十里莜麵,三十里糕,二十里蕎麥麵餓斷腰。”說的是人們吃了莜麵,可以走四十里的路程,而吃了蕎麥麵只能走二十里路程。故這裡的人們對莜麵特別鍾愛,奉為至寶。莜麵窩窩、莜麵魚魚成為張家口獨特的風味食品。“燒南北”

燒南北

燒南北