金鼓城園區

園區簡介中國金鼓城·中部家具產業集中發展區與漢川市區、漢川經濟開發區有著緊密的聯繫。

在交通上,園區通過川劉路向南延伸即與漢川市新城區相接,向東南方向延伸即到達漢川經濟開發區。在發展方向上,漢川市新城區將沿川劉路向北發展,其東向漢川經濟開發區發展,而中國金鼓城·中部家具產業集中發展區的向南發展正好與漢川市區對接,向東南發展則與漢川經濟發展區對接。在水系景觀上,通過民樂河、漢北河、汈汊湖、漢江、幸福渠等水系連線,形成區域水系統,未來可通過水系連線各個景觀節點。在產業鏈的對接上,園區與漢川市區及其經濟開發區形成產業鏈上的互補與供求關係。

因此,三者在人流、物流、水系景觀、產業鏈上也對接,未來會形成一個不可分割的整體。

中國金鼓城·中部家具產業集中發展區位於漢川經濟開發區城北工業園。園區總規劃面積9.6平方公里,按照“大製造、大物流、大商貿”的規劃設計理念,計畫用6-8年時間將園區打造成為集商貿、物流、製造和園區社會於一體的新興家居產業園,形成新型工業化、集約化、配套化、商貿物流一體化的綜合園區,最終在漢川北部建設一座總投資276億元、年產值476億元、年利稅64.92億元,園區形成後總人口規模達14.4萬人。以承接東部沿海和湖北本地家居產業轉移為契機,中國金鼓城·中部家具產業集中發展區將立足“1+8”武漢城市圈,以漢川為圓心,覆蓋中部地區500公里半徑範圍內3億人口、3000億以上的龐大消費市場,發展成為中部家居區域板塊的生產製造中心、物流集散中心和商業貿易中心。

發展區定位為中國中部家具行業的提升,為全國家具業的整體水平提高、國際競爭力增強,中國金鼓城實施創新驅動產業戰略,定位於具有國際影響力、國內一流的產業集聚地。

從產業發展角度:中國金鼓城定位於中國中部家具製造及分銷中心,承接發達地區家具產業轉移的製造、物流和商貿垂直一體化產業園區;

從規劃建設角度:定位於可持續發展、環境優越的生態型產業園區。通過專業化分工,以核心企業為驅動,中間企業、配套企業聯動,物流和集中分銷一體化,打造優勢產業鏈;

從園區生態角度:建設園區自然生態與園區各產業功能於一體的和諧園區,集中處理污水、粉塵、廢料,使一定比例的廢料得以再生利用,園區的經濟可實現循環發展,政府統籌做好園區公共服務和園區管理工作,建成美好的生活家園,全面防治環境污染和生態破壞,創造清潔、衛生、安寧的城市環境。

金鼓城溯源

最初名為“大赤鄉”據陳壽的《三國志》記:公元208年,曹操率軍奪取了荊州,收降了劉表水軍。這年冬,曹操率大軍二十萬(稱80萬),沿長江順流而下,奔陸口上岸,直取孫權的大本營柴桑。孫權遂遣周瑜及程普與劉備聯合併力迎戰曹操。

孫劉聯軍分水陸兩路自夏口向西挺進,攔截曹軍。周瑜率水軍逆長江而上,關羽率軍由陸路向西疾進。從軍事力量上比較,曹強而孫劉弱,軍情十萬火急,必須在陸口以西擋住曹軍。關羽率軍日夜兼程,行至一個村莊,人困馬乏。關羽命軍士先稍事休息,然後加速向陸口進軍。不久,關羽聞雞鳴,抬頭看天,見東方已赤(發紅),急問部從:“此處何名,去(離)夏口多遠?”部從答曰:“從地形圖上看,此處離夏口不足二百里,圖上沒有標明此處地名。”關羽上馬,橫刀向東一指:“那就叫它大赤吧!”急令行軍。此地遂得“大赤鄉”之名。

“金鼓城”是劉家隔歷史上最風光的地名。在我國歷史上的五代時期,劉家隔就被稱為“金鼓城”。史書記載:後周顯德五年(公元958年)漢川縣治從汊山移徙於此,至元代至正二十二年(公元1362年),縣治遷至長城,在此地設縣治達404年之久。此時地名何為金鼓城無史可考。據傳,這裡原是軍事要地,古代作戰,擊鼓進軍,鳴金收兵。有人推測,這裡曾建有擊鼓鳴金的樓閣,地名因此而來。明朝成化年間,這裡早已不設縣治,金鼓城降格為鎮,但它仍然是當時這一帶規模較大的城市。城內建立鼓樓三楹,地名仍叫:“金鼓城”。

明代商貿中心金鼓城富水生金之地。金鼓城位於武漢地區的漢陽,處於水陸要衝之地,是它興起的根本原因。它的地理位置,《明史》卷44《湖廣志五》“湖廣”條記載如下:“漢川,府西少北。元屬漢陽路。洪武九年(公元1376年)四月改屬武昌府。十三年(1380年)五月還屬。南有小別山,一名甑山,又有陽台山。西南有漢水東有溳水,自雲夢來,南入漢,謂之鄖口。北有劉家塥巡檢司。”

嘉靖《湖廣圖經志書》卷三《漢陽府文類》錄黎淳錄《劉家隔巡檢司記》云:“劉家隔為漢川縣舊址……地脈來自應城……周廣四十里,余而襄水、漢水、溳水、郢水、臼水五派合流,環焉一區。”

金鼓城處於河流交匯之所。在古代中國,城市化及移民定居,一向是以水陸要衝為取向,水,是提供居住環境方面的中心和首要條件。所謂“富水生金”,就是說在水陸四沖發達的地區,其商貿業就一定興旺,必定帶來地區的經濟繁榮。

金鼓城的興起就是依賴於它的水陸要衝地位。根據《劉家隔巡檢司記》記載:金鼓城最初時,居民不過數十家,後來居民逐漸增加,居住地逐步擴大,到五代的後周顯德年間,這裡已經發展成為城市規模。顯德五年,縣治從汊山遷徙至此後雖然改名為“漢川縣”,但城市仍然曰“金鼓城”。

商貿業興旺發達。金鼓城的商貿業,是從小商小販開始的。“始貨者肩負,居貨者蓬廬”,說明最初在這裡經商的人,是挑著擔子賣貨的。後來雖然有了店鋪,也不過是茅屋草廬。明朝宣德、正統年間(1426——1449),這裡商戶就數以萬計,人口達到三萬左右。河裡來往的貨船首尾相連,碼頭上停泊的貨船船幫挨著船幫,檣帆如林,各種貨物源源不斷地運到這裡,塞滿了店鋪、貨倉。店鋪里商品琳琅滿目,堆得如山一樣,每天的成交額達數千緡(十串錢為一緡)都還不能關門歇業。

經濟是社會發展的基礎,經濟的發展和交通路線的開闢,是促進城市興起和發展的兩個最主要的因素,金鼓城的興起也不例外。

嘉靖《漢陽府志》卷三《創置志》中,《明知府劉武臣記》云:“劉家隔四方商賈輻輳,煙火連井,舟楫連津,徒附之民視昔加眾,氣象鉅麗顧逾於縣……”又記:右副都御史李公實在經略湖南時,嘗巡歷郡縣,由漢川過劉家隔,對同行官員說:“漢川雖縣,地狹而民寡。劉家隔雖鎮,地廣而民眾。公等出巡臨縣而不臨此,甚非所以便吏民也。”

交通四通八達。成書於隆慶年間(1567年——1572年)的《天下水陸路程》中記載,當時有多條商路經過金鼓城都以金鼓城為中心的交通網路,共有七條以上商路經過金鼓城(劉家隔)。這一交通網路南經武昌與長江水道相連,東北出“義陽三關”聯繫中原,西北經隨棗走廊(陸路)或漢水,到達襄陽,並進而通過襄陽聯繫關中、漢中、伊洛乃至巴蜀,西則越過江漢平原腹地,與荊州相通。水路像車輪的輪輻一樣從金鼓城向四面輻射。以金鼓城為中心沿著水路,向主要的商品物產地或中轉地運輸和供應物資。金鼓城是這個交通網路的樞紐,這個樞紐的地位是它在明代盛極一時的原因之一。

由此看來,歷史上的金鼓城的確不失為生意人的風水寶地。

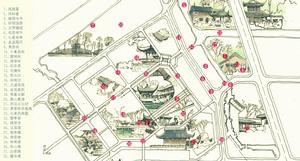

金鼓城區地圖

在交通上,園區通過川劉路向南延伸即與漢川市新城區相接,向東南方向延伸即到達漢川經濟開發區。在發展方向上,漢川市新城區將沿川劉路向北發展,其東向漢川經濟開發區發展,而中國金鼓城·中部家具產業集中發展區的向南發展正好與漢川市區對接,向東南發展則與漢川經濟發展區對接。在水系景觀上,通過民樂河、漢北河、汈汊湖、漢江、幸福渠等水系連線,形成區域水系統,未來可通過水系連線各個景觀節點。在產業鏈的對接上,園區與漢川市區及其經濟開發區形成產業鏈上的互補與供求關係。

因此,三者在人流、物流、水系景觀、產業鏈上也對接,未來會形成一個不可分割的整體。

金鼓城區簡介

角色定位中國金鼓城·中部家具產業集中發展區運營主體——湖北金鼓城置業有限公司。本企業成立於2009年,具備成功的工業地產開發經驗、豐富的家居行業資源、強大的資金實力和專業化的管理團隊。中國金鼓城·中部家具產業集中發展區是公司董事長李志祥先生繼成功開發漢正服裝工業城之後又一大型工業地產項目。

漢正服裝工業城項目規劃結合紡織、服裝行業特點創造性提出了“勞動密集型、土地節約型、產業園區化、園區集團化”的設計思想,採用“產、商、城”一體化的設計理念,目前已成為湖北地區最大的服裝生產基地、華中地區最大的洗染工業城以及中國最大的勞保用品專業市場。漢正服裝工業城成為中部地區“兩型社會”建設的踐行者,先後受到中共中央政治局委員、原湖北省委書記俞正聲,時任湖北省委書記、省人大常委會主任羅清泉的重視與讚譽。

規劃設計者

園區開發能否吸引外部資源很大程度上取決於能否提出一流的開發理念。開發能否實現生態、經濟和社會三贏的長期可持續發展,規劃首當其衝,而且需要不斷在實踐中創新、深化,在開發中檢驗、貫徹落實。

平台搭建者

園區開發需要巨量的資源,必須從企業的體制、機制、管理、運營、架構等各方面構建一個能夠承納資金、技術、人才、管理、品牌匯聚的平台。

資源整合者

園區開發效果取決於開發商對內部和外部的土地、資本、技術、品牌、政策資源、產業資源的整合。

產業示範者

園區開發是政府、產業鏈各方和社會各界關心的問題,開發商必須通過示範工程和實際運作來增強產業鏈各方和政府的信心,才能獲取各方更大支持和參與。

產業經營者

區域開發必須走產業化發展的道路,利用平台的聚集效應,把握需求管理和服務管理,向產業鏈加工和經營服務環節滲透,加快區域開發的進程,同時實現企業價值的最大化。