簡介

中國空間技術研究院

中國空間技術研究院基本簡介

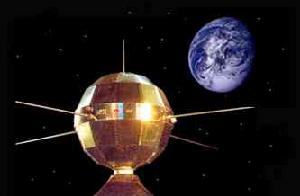

東方紅一號

東方紅一號所研製的各類太空飛行器在國民經濟、國防建設、文化教育和科學研究等方面得到廣泛套用。基於各類套用衛星,建立了各種穩定運行的衛星套用系統,取得了顯著的社會效益和經濟效益。同時太空飛行器研製取得的新技術成果,移植推廣到國民經濟的各個部門,有力地推動了傳統產業的技術改造和技術進步。

中國空間技術研究院下設10個研究所、一個工廠,建立了空間技術研製試驗中心,形成了空間飛行器總體設計、分系統研製生產、總裝測試、環境試驗、地面設備及套用、服務保障系統等配套完整的研製生產體系。11名兩院院士、12名國家級有突出貢獻的中青年專家、1700多名高級專業技術人才、1000多名高級技術工人,以及一大批正茁壯成長的航天新生代為中國空間事業的持續發展奠定了堅實的基礎。

中國空間技術研究院先後與俄羅斯、德國、法國、巴西、美國和日本等十多個國家和地區的宇航公司和空間研究機構建立了廣泛的聯繫;與他國聯合研製整星、衛星零部件出口取得突破,其中與巴西聯合研製成功的中巴地球資源衛星被譽為20世紀“南南合作”的典範。

展望未來,該院將在三個代表重要思想的指導下,與時俱進、開拓創新,發揚特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能攻關、特別能奉獻的載人航天精神,緊緊瞄準人類探索宇宙活動的前沿,不斷開創我國航天事業的新境界,為把我院建成為世界一流的宇航企業而努力奮鬥。

套用廣泛

空間技術套用廣泛、成效卓著

中國空間技術研究院衛星升空

中國空間技術研究院衛星升空返回式遙感衛星是一種主要用於國土普查的遙感衛星。經過30年的發展,衛星水平大幅度提高,在軌工作時間由3天增加到27天,至今發射和回收了22顆衛星,獲取大量有價值的空間遙感資料。這些資料滿足了國防建設的需求,而且廣泛套用於城鄉規劃、地質勘探、森林調查、石油開採、港口建設、海岸測量、地圖測繪、鐵路選線和考古研究等方面,取得豐碩成果。從1987年第9顆返回式衛星開始進行了衛星搭載科學實驗,已為國內外用戶進行了100多項在微重力和空間環境條件下的材料科學、生命科學的實驗,均取得可喜的成果。利用返回式衛星進行了農作物種子搭載試驗,顯示了太空育種誘人的發展前景。

中國衛星通信廣播技術發展迅速,套用日益廣泛,套用產業已初步形成,“東方紅”通信廣播衛星在其中發揮了重要作用。“東方紅三號”通信廣播衛星已納入我國衛星通信廣播業務系統,促進了衛星通信、衛星廣播和衛星教育等高新技術的迅速發展和業務套用。衛星廣播電視業務的開展與套用,大幅度提高了全國廣播電視,特別是廣大農村地區廣播電視的有效覆蓋範圍和覆蓋質量;衛星通信在“村村通電話”工程中發揮了不可替代的重要作用;衛星遠程教育寬頻網和衛星遠程醫療網已初具規模,有力地支撐了遠程教育和遠程醫療的發展;金融、氣象、交通、石油、水利、民航、電力等幾十個部門建立了衛星專用通信網,為眾多部門提供服務,取得了顯著的經濟效益和社會效益。

“風雲一號”和“風雲二號”氣象衛星已投入業務化套用,初步實現業務化、系列化,在天氣預報、氣候預測、氣象研究、自然災害和生態環境監測等方面發揮了重要作用,特別是顯著提高了對災害性天氣預報的時效性和準確性,大大減少了國家和人民民眾的損失。兩種氣象衛星的業務化運行,為氣象、海洋、農業、林業、水利、航空、航海、環保等領域提供了大量的公益性和專業性服務。“風雲一號”和“風雲二號”衛星已被世界氣象衛星組織納入國際業務套用氣象衛星序列,成為全球天基綜合觀測系統的重要組成部分,為世界各國用戶提供服務。

“資源一號”和“資源二號”地球資源衛星的發射成功和業務運行,改變了我國衛星遙感套用部門長期依賴國外資源衛星的狀況,開創了我國衛星遙感套用的新局面。資源衛星已廣泛套用於農業、林業、地質、水利、地礦、環保以及國土資源調查、城市規劃、災害監測等眾多領域,而且已成為我國許多資源和環境業務監測系統的重要信息源。資源衛星數據在西部大開發、自然災害監測和重大國土整治等國家大型工程中發揮了不可缺少的重要作用,為我國經濟建設和社會發展提供了有力支持。

實驗室

中國空間技術研究院

中國空間技術研究院“北斗”導航衛星為我國建立第一代衛星導航定位系統——“北斗導航系統”奠定了基礎,該系統是全天候、全天時提供衛星導航信息的區域導航系統。該系統將導航定位、雙向通信和精密授時結合在一起,為公路交通、鐵路運輸、海上作業、森林防火、災害預報以及其他特殊行業提供高精度定位、授時和短報文通信等服務,並且顯示了廣闊套用前景。“北斗導航系統”的建立,標誌著中國衛星導航技術取得突破性進展,中國成為世界上第三個自主建立衛星導航系統的國家。

利用各類“實踐”號科學探測與技術試驗衛星以及實施地球空間雙星探測計畫,開展了一系列空間環境探測與空間科學實驗的項目,大大促進了我國空間科學的創新和發展。1999年5月發射的“實踐五號”衛星是我國第一顆現代小衛星,開展了空間環境輻射探測、空間流體科學實驗等,取得重要的探測和實驗成果。21世紀初期發射的“探測一號”和“探測二號”衛星,主要進行太陽活動、磁層空間暴等科學探測研究,協同歐洲空間局的四顆空間探測衛星,實現了人類歷史上首次對地球空間六點聯合探測,取得一些具有原創性和前沿水平的成果。

研製和發射“神舟”號飛船的最重要的任務是把航天員送入太空,同時利用飛船開展了對地觀測、空間科學和空間新技術試驗,取得豐碩成果。在對地觀測技術方面取得重要進展,大大提高了我國對地球環境和資源、農業及自然災害監測能力。在空間科學方面,開展了空間生命科學、空間材料科學、微重力科學、空間天文等領域的多項實驗和觀測,完成了我國迄今為止最全面、最系統的空間科學計畫,取得了具有國際水平的實驗和觀測成果,部分空間實驗和理論研究達到國際領先水平。在空間新技術試驗方面,一批先進的空間遙感器完成了飛行試驗,取得重要試驗成果,多項技術已用於遙感衛星,套用效果十分顯著。

除了上述各類衛星和飛船的直接套用以外,研製衛星和飛船開發出的許多新技術移植到傳統產業,得到二次開發和利用,促進了傳統產業的改造和提升,創造了十分可觀的間接經濟效益。實踐表明,我國實施各項航天工程,特別是“兩彈一星”、載人航天和探月工程等國家重大高科技工程,不僅各類衛星和飛船的直接套用和間接套用產生了顯著的經濟效益和社會效益,而且帶動了相關學科技術的整體躍升,促進一批新興產業的形成和發展,加速全社會的科技進步,對促進我國經濟社會發展具有十分重大的意義。

成就

中國空間技術研究院40年成就斐然

40年來,中國空間技術研究院在各類太空飛行器的設計、研製和開發套用上,走出了一條中國特色的空間事業發展道路。先後自主研製並成功發射了70餘顆人造地球衛星、6艘“神舟”飛船和一個月球探測器,在人造衛星、載人航天和深空探測三個航天技術領域實現了新跨越,實現了中國衛星整星出口零的突破,創造了中國航天史上的多項第一。40年來,研究院始終堅持把技術創新作為發展的戰略基點,先後突破了近百項國際宇航界公認的技術難題,掌握了一大批空間技術領域的核心和關鍵技術,取得了多個重大空間科技專項的立項,在衛星回收技術、地球同步軌道通信衛星技術、載人飛船技術、月球探測技術等多個領域跨入世界先進行列,不斷推動和牽引著我國空間事業的持續快速發展。形成了返回式遙感衛星、“東方紅”通信廣播衛星、“風雲”氣象衛星、“實踐”科學探測與技術試驗衛星、“資源”地球資源衛星和“北斗”導航定位衛星等6個衛星系列,海洋衛星系列也即將形成。先後共獲得國家科技進步獎、國家技術發明獎和國家自然科學獎60項,其中國家科技進步特等獎5項;獲部委級科技進步獎1975項。

隨著空間技術的發展,研究院及時跟蹤國際航天領域的先進技術,建立了專業化、集約化、能夠形成自主智慧財產權的技術創新體系及開放式的合作創新平台,牢牢把握了自主發展的主動權。建有真空低溫、表面工程、空間微波、空間智慧型控制等6個國家重點實驗室;建有小衛星及其套用國家工程研究中心、國家工業控制計算機工程研究中心;建成了配套完整的空間飛行器總體設計、分系統研製生產、總裝測試、環境試驗等國際先進的研製生產設施;建成了集系統設計、總裝、測試與試驗一體化、專業配套的太空飛行器研製體系,大大地縮短了型號研製的周期、提高了發射成功率和在軌運行的高可靠。數字表明,“九五”以前,中國年均發射衛星不到1.5顆,“十一五”期間將達到年均8顆以上。返回式遙感衛星在軌時間由3天增加到了27天,基於東方紅三號公用平台的中星22號通信衛星使用壽命超過了8年,基於東方紅四號公用平台的新一代大容量通信衛星的使用壽命將達到15年以上。

空間技術的跨越式發展,帶動了微電子、計算機、光電、新材料、新能源、生物以及納米技術等高新技術群體的崛起,有力地推動了傳統產業的技術進步和升級換代,大大提升了中國科學技術的整體水平。各類太空飛行器廣泛套用於科學技術試驗、廣播電視、導航定位、氣象預報、國土普查、防災減災、環境監測、遠程教育、農業生產、海洋觀測等諸多領域,為促進國民經濟建設、維護國土安全、推動社會發展和提高人民生活質量做出了重要貢獻。研究院先後榮獲了全國先進基層黨組織、全國文明單位、全國五四紅旗團委標兵和全國企業職工培訓先進單位等榮譽稱號。

40年來,空間技術研究院在確保完成國家賦予的太空飛行器研製任務的同時,不斷探索人才培養新機制,大力弘揚“兩彈一星”精神和載人航天精神,造就了以錢學森、孫家棟、王希季、楊嘉墀、錢驥等5位“兩彈一星”功勳獎章獲得者為代表的一大批創新型人才,目前,該院型號“兩總”平均年齡不到45歲,35歲以下的青年科技人員占到了總數的66%。

未來展望

中國空間技術研究院夜景

中國空間技術研究院夜景2008年,是中國有史以來太空飛行器發射的高峰年,將進行神舟七號飛船、環境一號衛星A星和B星、風雲二號氣象衛星和委內瑞拉通信衛星等太空飛行器的飛行發射任務。神舟七號飛船的發射將是中國載人航天又一次重大跨越,備受世人矚目。通過神舟七號飛船的發射和飛行試驗將突破太空人出艙活動的重大關鍵技術,為下一步空間站的建設奠定技術基礎。環境一號A星與B星和預計明年發射的C星將構成我國第一個環境和災害監測預報小衛星星座,對全國環境和災害的狀況進行大範圍、全天候、全天時的動態監測與預報。2008年太空飛行器發射飛行任務的完成,將為實現我國“十一五”航天事業的發展目標打下堅實的基礎。

在“十一五”期間,中國衛星技術的發展目標和主要任務是:研製和發射新一代極軌氣象衛星和靜止軌道氣象衛星、海洋水色衛星和海洋動力環境衛星、中巴地球資源衛星和高解析度立體測圖衛星;初步建成環境與災害監測預報小衛星星座;啟動並實施高解析度對地觀測系統工程,初步形成長期穩定運行的衛星對地觀測體系;研製長壽命、高可靠、大容量的地球靜止軌道通信衛星和電視直播衛星,建立較完善的衛星通信廣播系統;完善中國北斗導航試驗系統,研製新型導航定位衛星,分步建立中國衛星導航定位系統;研製空間望遠鏡、新型返回式科學衛星等科學衛星,開展空間科學觀測與實驗;研製並發射新技術試驗衛星,加強新技術、新設備、新材料以及新套用領域的空間飛行驗證。

在“十一五”期間,中國載人航天的發展目標和主要任務是:突破航天員出艙活動以及空間飛行器交會對接重大技術,開展具有一定套用規模的短期有人照料、長期在軌自主飛行的空間實驗室的研製,開展載人航天工程的後續工作。

在“十一五”期間,我國深空探測的發展目標和主要任務是:重點實施月球探測一期工程,實現繞月探測,發射中國首顆月球探測衛星,對月球資源的分布規律和月球表面進行全球性、整體性與綜合性探測,並對地月環境進行探測。同時,深入開展二、三期工程論證,並適時啟動工程研製工作。

在“十二五”期間,中國空間技術的發展目標和主要任務:按照國家整體規劃,建立多種功能和多種軌道的,由多種衛星系統組成的空間基礎設施,與衛星地面套用系統形成完善、連續、長期穩定運行的天地一體化網路系統;完成我國載人航天二期工程的任務,建成短期有人照料、長期在軌自主飛行的空間實驗室,開展載人航天工程後續工作;完成中國月球探測二期工程任務,實現月球軟著陸和自動巡視勘察,開展月球探測三期工程的前期研究。

中國確立了在本世紀前20年,進入創新型國家行列、實現全面建設小康社會的戰略目標,對航天事業提出更高的要求,中國空間技術也迎來了新的發展機遇。未來五年國家各部門對衛星的需求量是過去五年的3~4倍,對衛星的技術性能、質量、品種和研製周期提出了更高要求;載人航天和深空探測要實現重大突破和新的跨越,空間技術任務空前繁重,面臨著新的巨大挑戰。我們要堅定不移地以黨的十七大精神為指導,貫徹科學發展觀,大力弘揚“兩彈一星”精神和載人航天精神,緊緊抓住新的發展機遇,推進中國空間事業又好又快地發展,為國家做出更大貢獻。

重大成就

·衛星技術的一系列重大成就

中國空間技術研究院現任院長楊保華

中國空間技術研究院現任院長楊保華“兩彈一星”工程的偉大成就,是新中國建設成就的重要象徵。鄧小平同志深刻地指出:“如果60年代中國沒有核子彈、氫彈,沒有發射衛星,中國就不能叫有重要影響的大國,就沒有現在這樣的國際地位。這些東西反映一個民族的能力,也是一個民族、一個國家興旺發達的標誌。”實施“兩彈一星”工程,使我國的國防實力有了質的飛躍,而且廣泛帶動了我國科技事業的發展,促進了我國社會主義建設。

20世紀70至80年代中期,中國衛星技術實現一系列重大突破,套用衛星技術取得多項重大成就。1971年3月,第一顆科學探測與技術試驗衛星“實踐一號”發射成功,衛星在軌正常運行8年多,遠遠超過設計要求,這在當時國外衛星中是少有的。1975年11月26日,首次發射了返回式遙感衛星,在空間正常運行三天后成功返回地面,使我國成為繼美、蘇之後世界上第三個掌握衛星返回技術的國家。美國和前蘇聯的返回式衛星經過多次失敗才獲得回收成功,中國返回式衛星首次飛行試驗就回收成功,並獲得有價值的遙感資料,這是一項重大成就。1984年4月,成功發射第一顆地球靜止軌道通信衛星“東方紅二號”,並準確定點東經125度赤道上空,使中國成為世界上第五個獨立研製和發射靜止軌道衛星的國家。首次發射的試驗通信衛星就具有實用性,正常工作超過設計要求達三年多,創造了世界通信衛星發展史上的一個新紀錄。

20世紀80年代後期至21世紀初,中國衛星技術又實現了一系列重大突破,連續取得多項新成就。1988年9月,第一顆極軌試驗氣象衛星“風雲一號”發射成功,使中國成為第三個自主研製和發射極軌氣象衛星的國家。1997年5月,中等容量通信衛星“東方紅三號”發射成功,並定點於東經125度赤道上空,衛星主要性能指標達到同期國際上同類衛星的先進水平。該衛星的研製成功和投入業務套用,標誌著我國在通信衛星領域跨上了一個新台階。1997年6月,第一顆地球靜止軌道試驗氣象衛星“風雲二號”發射成功,完成了各項試驗任務。1999年10月,發射成功第一顆地球資源衛星“資源一號”,即以中國為主、與巴西聯合研製的中巴地球資源衛星,衛星正常工作達3年零10個月,超過2年的設計壽命要求,而且首次發射即提供了有效套用。這標誌著我國傳輸型遙感衛星技術取得突破性進展,我國空間遙感進入了一個新階段。

進入21世紀,中國的衛星研製取得了31次飛行試驗的成功,突破了一大批具有自主智慧財產權的核心技術和關鍵技術,取得了一系列重大科技創新成果。2000年10月和12月,兩顆“北斗一號”導航試驗衛星分別發射升空並正常在軌運行,使中國成為世界上第三個自主研製和發射導航衛星的國家,“北斗一號”也是世界上首次建立的雙星導航定位系統。2002年5月,第一顆海洋衛星“海洋一號”發射升空,結束了我國沒有海洋衛星的歷史。2003年12月和2004年7月,分別發射了與歐洲空間局合作研製的“探測一號”和“探測二號”衛星,成功地實施了地球空間雙星探測計畫,實現了我國空間探測技術的跨越式發展。2007年5月,我國基於東方紅四號平台成功地研製並發射了“奈及利亞通信衛星一號”,完成了在軌交付,實現了中國整星出口零的突破。“奈及利亞通信衛星一號”設計壽命15年,輸出功率達萬瓦級,其綜合能力是“東方紅三號”衛星的20倍以上,衛星整體性能達到國際同類通信衛星的先進水平,衛星的研製成功標誌著我國通信衛星技術實現了新的大跨越。

截至2007年12月,中國自主研製和發射了88顆不同類型的人造地球衛星,飛行成功率達90%以上。目前,我國已形成返回式遙感衛星、“東方紅”通信廣播衛星、“風雲”氣象衛星、“實踐”科學探測與技術試驗衛星、“資源”地球資源衛星和“北斗”導航定位衛星等6個衛星系列,海洋衛星系列也即將形成。各類衛星的整體水平明顯提高,達到20世紀90年代國際水平。此外,近五年來我國與國外聯合研製或獨立研製了多顆微小衛星,在微小衛星領域取得了重要進展。

·載人航天技術的重大跨越

中國空間技術研究院——神舟六號

中國空間技術研究院——神舟六號中國載人航天一期工程的核心部分是研製“神舟”載人飛船。中國研製載人飛船起步較晚,始終堅持高起點、瞄準高目標,攻克了一批國際宇航界公認的技術難題,採用了多項具有國際先進水平的新技術,一步跨越美俄40年曆程,研製出具有國際先進水平的載人飛船。“神舟”號載人飛船整體水平達到或優於國際上第三代即最新一代載人飛船的水平,並具有自身特色。它由軌道艙、返回艙和推進艙三艙構成,可容納3名航天員,返回艙直徑達2.5米,是目前世界上可利用空間最大的飛船。返回艙返回後,同國外廢棄軌道艙的作法不同,軌道艙可留在軌道上數個月,繼續進行空間科學探測和技術試驗。中國載人飛船的研製工作,實現了高起點、高效益和跨越式發展。

·深空探測技術的歷史性突破

深空探測是中國航天活動繼發射人造地球衛星、載人航天之後的第三大領域。2004年我國啟動了月球探測工程,該工程是新時期啟動的16個國家重大科技專項工程之一。月球探測工程分三個階段實施,即一、二、三期工程,分別為繞月探測;月球軟著陸和自動巡視勘察;月面採樣返回。我國月球探測一期工程的核心部分是研製“嫦娥一號”月球探測衛星,實現地月轉移和環月飛行,對月球進行環繞探測。“嫦娥一號”是中國第一個月球探測器,雖然研製工作比國外起步較晚,但是堅持高起點,瞄準當今國際深空探測技術前沿。經過三年多的努力,在充分繼承成熟技術的基礎上,重點攻克了探月軌道設計、制導導航與控制、遠距離測控與通信、衛星熱控和有效載荷等一大批具有自主智慧財產權的核心技術和關鍵技術,“嫦娥一號”衛星的技術水平達到了當今世界同類月球探測器的先進水平。中國首次月球探測工程的圓滿成功,實現了中國深空探測技術的重大突破,標誌著中國空間技術發展取得又一歷史性跨越。

內容評價

“天鏈一號”衛星是由中國空間技術研究院研製

“天鏈一號”衛星是由中國空間技術研究院研製經過近30年的創業和發展,中國空間技術研究院已有能力自行研製通信衛星、返回式衛星、氣象衛星、資源衛星、科學試驗衛星等各類衛星,成為中國空間技術的重要研製基地。東方紅三號通信衛星、風雲二號氣象衛星的成功發射,使中國空間技術水平邁上了一個新台階。至2003年2月,中國空間技術研究院已研製發射了50多顆各類衛星和4艘“神舟”飛船,其中,衛星返回、一箭多星、地球同步定點等尖端技術已達到世界先進水平。

中國空間技術研究院下設12個研究所、2個工廠。中國空間技術研究院及其下屬各研究所、工廠已建立了空間飛行器總體設計、分系統研製生產、總裝測試、環境試驗、地面設備及套用、服務保障系統等配套完整的研製生產體系。全院截至2003年共有職工1萬餘人,具有高級技術職稱的人員1700餘人,擁有一批國內外知名的空間技術專家。