意識形態

白魯恂

白魯恂儘管中國的民族主義贊成完善的大一統的中央政府,然而,幾乎在所有其它問題上都存在著激烈的爭論。中國的民族主義者們爭論的諸多問題主要有:什麼樣的政治制度會引領一個強盛的中國?有這樣一個目標的政府,其構架應該怎樣?中國和列強的關係應該是怎樣的?以及占人口多數的漢族、少數民族以及海外華人之間的關係應當是如何處理?

許多評論家都注意了關於中國民族主義的表述的極端多樣性。白魯恂(Lucian Pye)認為:在這一個問題上,對“中國人”的認同缺乏內容。然而,其他學者則認為:中國的民族主義通過多種形式展示了自身的能力,其顯著特徵是:它允許其意識形態的自我轉變以應對內部的政治危機和外部的事件。

儘管對中國的民族主義,在概念上彼此有很大差異。但中國的民族主義者各群體卻有著某些相似之處。中國的民族主義者都對孫中山十分崇敬,並都傾向於聲稱是繼承了三民主義的思想衣缽。此外,中國的民族主義的各意識形態都願意把民主和科學看作是有力的武器,儘管他們對民主含義的解說常常有著根本上分歧。

自我覺醒

中華民族

中華民族在19世紀,當與西方的接觸以及國內的危機引發了中國政府的自為意識、以及中國人的利益有賴於一個強有力的中國政府的觀念之後,這種狀況才有所改變。一些著者,諸如白魯恂(Lucian Pye),認為:現代“民族國家”與傳統的帝國有著根本的不同,儘管一些人提出異議說:當今中華人民共和國的發展史與明、清帝國有本質的相似性。

民族

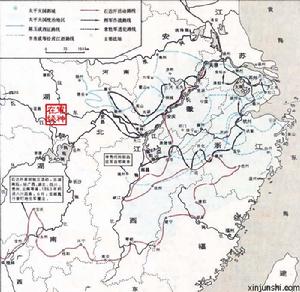

太平天國運動

太平天國運動所以在清代,持有漢民族主義的中國民族主義者認為:漢人就是中國人,滿族人不屬於中國人的範疇,因而“反清復明”長期成為民族主義者推翻滿清少數民族統治政權的號召。

太平天國運動期間,起義者一方面以滿族人是蠻夷為由,與滿族人進行了猛烈的戰鬥,同時人們從中國傳統價值觀念

中國的民族主義情緒急劇高漲,以其1919年的“五四運動”等為代表

中國的民族主義情緒急劇高漲,以其1919年的“五四運動”等為代表的捍衛者的立場出發,同樣猛烈地為滿族人而戰。從這一點上,我們不難看出種族劃分和中國人認同之間的相互關係的這種複雜性。正是在這一時期,“漢人”,這個作為描述多數中國人的概念才得以提出,並且用來描述中國人的主體。

不過,中國的民族主義的涵義隨著西方帝國的侵入和主要矛盾的轉移逐漸發生了很大的變化。1900年發生的義和團運動,便是中國近代最早針對外來入侵帝國的民族主義運動的高潮。

在1911年孫中山領導的辛亥革命之後,官方對“中國人”的界定,其外延被擴大了,意在將那些非漢族的民族囊括進來,儘管許多歷史學家論證:這主要是出於這樣一個現實,即:對“中國人”作一種狹隘的界定將使中國失去領土,而且,滿族人已經被漢化得不足以被認為是一個中國人之外的族群。

九一八事件

九一八事件在1920年代和1930年代,中國民族主義的官方觀點,受到當時現代主義和社會達爾文主義的很大影響,這種觀點鼓吹:由漢文化為主導對各族群的文化同化,意在將其納入“高度文明”的漢文化,使之不僅在名義上而且在事實上成為中華民族的成員。此外,與諸如德國這樣正宗的單一文化國家政府的命運相對照,多種族國家政府的厄運,諸如:奧匈帝國和奧斯曼帝國,對這種官方觀點也不無影響。

在其後的數十年間,中國的民族主義又受到了俄國人種學思想的強烈影響。中華人民共和國(PRC)的官方意識形態主張:漢族人只是中國諸多民族中的一員,每一個民族的文化和語言都應該受到尊重。然而,許多評論家論證說:儘管這是一種官方的觀點,但同化主義的傾向卻依然是根深蒂固的,而且各種流行的觀點以及實際生活中的各種權力關係,造就了這樣一種狀局面。

1960年代和1970年代期間,中國大陸範圍內的中國民族主義與馬克思主義的辯證法相結合,並且民族主義的辯證法被大大地包攝進國際主義的辯證法之中。

1990年代,隨著經濟生活標準的提高、蘇聯的解體,以及其它任一官方認可的意識形態的匱乏,導致了恰如大多數觀察者所看到的:民族主義在中國大地的復甦。

海外華人

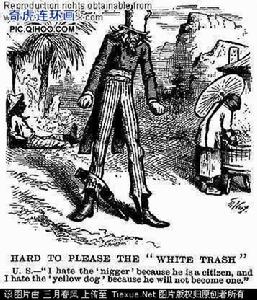

排華法案漫畫

排華法案漫畫加之外國的排華運動,特別以1882年美國的排華法案為代表,近代海外的華人也長期存在強烈的民族主義情緒。這裡的民族,非僅為漢族,而是華族,包括漢族以外的其他諸多中國少數民族。

在後殖民時代,儘管海外華人受到了很大的鼓舞,但是他們把自己看作是其所在民族國家的公民,遠勝過於把自己歸於中國民族主義事業的一部分。結果,新加坡、馬來西亞的華裔把“華人”或“華裔”(ethnic Chinese)”與“政治概念上的中國人(political Chinese)”作了明確的概念上的劃分,並且直截了當地拒絕成為中國民族主義事業的一部分。

隨著鄧小平領導的改革,中華人民共和國對海外華人的態度也日趨務實,海外華人被看作是一種資本和專業技術的資源。1990年代,中華人民共和國對海外華人所作出的努力,其關注點在於:強調“新近離去的海外華人”(newly departed overseas Chinese)的忠誠,這些海外華人基本上是以移居海外的大學畢業生為主,而且主要是移居美國的。

台灣

台灣

台灣 1991年以後,中華民國非正式地放棄了支持終統的原有立場,站在了一個更加模糊立場上。出現這樣的模稜兩可,一方面是因為存有這樣一種業已宣告過的威懾,即:如果宣告“台灣共和國”獨立,中華人民共和國將採取軍事行動。另一方面的原因是:中華民國自身至今還依然在“中國民族主義支持者”和“台灣獨立支持者”之間徘徊;前者支持中國最終實現重新統一;而後者則反對將政治上的重新統一作為終極目標,並認為:台灣正是或而且應該是一個在當今的中華人民共和國以外的獨立的共和國。

在台灣,關於台灣是否與中國大陸合併統一或者如何與中國大陸重新統一的爭論,大多已緘默不語。因為,在台灣爭辯的兩派在至少在暫時維持現狀,也就是說,延續目前的局面這一點上看法相同。然而,儘管兩派都同意維持現狀,但在中國的民族主義與台灣的相互關係上依然頗有爭議。諸多爭論的焦點集中在正名的問題上,諸如:對在台灣的政府的正式名稱使用中華民國(Republic of China)。大體上說,而且,爭論還含蓋了文化以及台灣人(Taiwanese)應如何看待自己等問題 (認同) 。泛藍人士傾向於把中國大陸看作是一個經濟和文化的機遇,並且認為這是聯繫台灣和大陸之間的較重要的環節。而泛綠人士則認為台灣已經是一個獨立的國家,它的地位應該受到保護。

對於不少台灣人來說,中國民族主義是近代及現代中國政客迫害剝削中國人的藉口,早期的例子是義和團,二十世紀的例子包括國民黨及共產黨。而台灣人 (即使其祖先不一定來自中國大陸) 被這兩黨視為中國人,也在二戰戰後受到這兩黨的迫害;也因此不少台灣人對中國民族主義感到厭惡。

與星馬華人相似,許多獨派台灣人也強調“台灣人不是政治上的中國人、而是血緣文化上的華人”;其中一例是游錫堃的“華裔台灣人”說。

南北劃分

愛德華·弗雷德曼

愛德華·弗雷德曼民粹主義

民粹主義表現

民粹主義表現民粹主義的民族主義,是1990年代中國民族主義中較後才發展起來的。作為1990年代初的那股日漸發展的民族主義思潮與持續演進的關於現代性、後現代主義、後殖民主義,以及其政治實質的相關討論——1995年年初以後,許多中國的知識分子捲入了這場討論——的一個連帶的結果,民粹主義的民族主義在1996年以後始見端倪。

近期

中國可以說不

中國可以說不然而,民族主義情緒並不是中共及其宣傳部門的獨掌領域。1996年《中國可以說不》的暢銷,表明了中國民族主義在中國大陸民間的全面升溫。此外,中國大陸的一部分知識分子,也加入了鼓吹中國民族主義的行列。

1990年代初和1990年代中期,中國的民族主義的矛頭直接是對著美國的,然而,到了21世紀初,美中關係得到了很大的改善,反美情緒已不再是民粹主義的民族主義的主流。近年來,中國民族主義的矛頭主要指向了日本。

在近代自帝國列強侵入中國以來的很長一段時間,強烈的民族主義一直是中國人民共有的首位情緒,貫穿於近代史中。

有些人對中國民族主義感到厭惡,並認為是中國衰敗的真正原因。“憤青誤國”、“愛國賊”等批評層出不窮;有些人相信中國民族主義造成許多義和團行為,阻礙外國資本及人才的引進,阻礙中國發展;另外也有人認為中國政客對中國傷害遠超過帝國主義、日本侵華,但是在民族主義大旗下,許多中國人不會譴責這些中國政客。

中國的民族主義也不能與民族的觀念劃等號。中國是多民族國家,理論上中國的民族主義應理解為多民族的共同團結,而不是以單獨的民族概念劃分的民族主義。

民族主義調查

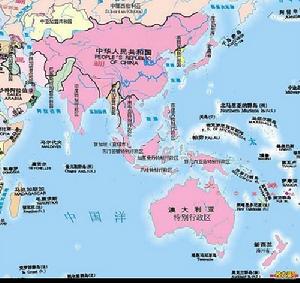

中國民族主義者畫的世界地圖

中國民族主義者畫的世界地圖調查時間從7月24日至8月15日。9點,已經有12萬餘人填寫了問卷,其中男性占68.97%,女性占31.03%;年輕人占絕大多數,18歲至25歲占48.01%,26歲至35歲占33.41%;教育程度偏高,大專學歷29.17%,

本科學歷40.59%,碩士及以上19.84%;29.24%是中共黨員,普通民眾60.20%。

在被問到“強權即公理仍是這個世界的基本法則,所以應提倡尚武精神,大力發展軍事力量,實現民族利益最大化”,高達95.94%表示贊同。

在被問到“當中華民族與其他民族發生嚴重的利益衝突時,可以採取任何手段維護本民族利益”,高達94.01%表示贊同。

耐人尋味的是,93.46%“堅決不考慮”購買日本的電子產品、汽車和化妝品等產品。

87.87%的受訪者反對“人生的目標就是為了追求個人的幸福和快樂”這個觀點;82.64%則贊同“教育、醫療等不能作為產業來運作,應主要作為社會公共事業來運作以維護普通民眾的權益”。

北京大學社會學教授高丙中對本報分析時強調:“新華網本身的性質比較特殊,其網民在社會關懷方面的同質性也比較高,偏重對國家利益的重視,把集體利益放在個人利益之上。因此要憑這個調查來說明中國社會現象,還是不足夠的。”

他指出,如果要作出有意義的觀察,還必須了解這個調查的時段、其他網站是否有類似的調查作為比較基礎等。

新華網在問卷里解釋調查原因時表示,“主要目的是了解人民民眾的思想狀況,為有關課題研究提供真實資料”,但是沒有進一步的說明。

高丙中對於網民的職業背景成分倒是感到意外,因為雖然中共黨員有29.24%,網民的職業分布卻以私營企業為主,國有企業普通職工和管理人員不到7%。其中“三資企業”(中外合資企業、中外合作企業、外商獨資企業)從業人員占18.87%,民營企業從業人員占27.05%,個體工商業、自由職業占 19.71%。

高丙中說,在職業分布比例看,可以發現網民大多不在國營經濟體系內工作,因而一定程度上代表了黨政系統以外的社會意見。

提出建立“中國問題學”的北京理工大學經濟學教授胡星斗對本報說,長期以來,中國社會以民族主義對抗民主主義、自由主義,在社會危機的時候以偏狹的愛國主義作為社會動員的手段,獲得民眾的支持。如此,社會危機可以化解,民眾的情緒可以被引向外敵,但長期的危害是巨大的:排外、仇外、專制、愚昧的“義和團情結”不斷得以強化,極大地妨礙了中國的現代化事業和社會進步。

胡星斗說:“我認為,偏狹的愛國主義實際上是‘害國主義’,還近代史和現代史本來面目,進行公平正義、民主法治、自由人權的公民價值觀教育,在中國迫在眉睫。否則,未來中國人的面目是‘可怕的’。”

相關條目

中華民族

義和團運動

中國民主運動

五四運動

五卅運動

泛回民族主義

漢民族

大漢族主義