簡介

中國府帝文化博物館又稱:汪山土庫

中國府帝文化博物館又稱:汪山土庫座落在江西省南昌市新建大塘鄉,汪山土庫由來已久,“大 塘” 即“大唐”,寓唐朝昌盛之意。椐考證,汪山土庫程氏的祖先來自中原,遠在3000年前,程氏始祖伯符公助周興國,受封廣平,以國為氏,開始發祥,形成北方望族廣平世家。至東晉初,元譚公南遷新安,發展成支派繁盛的望族新安世家。江西程氏分為兩派,即以程富為始祖的南昌派,以程正生為始祖的鄱陽派。仕升公自宋太祖乾德四年(公元966年)遷居大塘,既承襲了中原文化又廣攬吳越文化。此地“東坡肉”、“清明酒”承有千年盛名,但該鄉汪山土庫曾經的輝煌卻一直鮮為人知。在這座神秘官宦豪宅的背後,被稱為“一門三督撫”的程矞采、程煥采和程楙采三兄弟更少人知。被稱為“三個大紅頂子”的老大程矞采,生於1783年,清朝嘉慶十六年(1811年)中進士,授禮部主事、軍機處行走,江南道御史、戶部給事中。1827年任甘肅蘭州道,因平叛民族分裂勢力張格爾立軍功,賞戴花翎,升甘肅按察使,又升為廣西布政使,調江蘇布政使。1841年改江蘇巡撫,調廣東巡撫。在廣東,第一次鴉片戰爭之後,他會同兩廣總督修築虎門炮台,重兵防守,有功於國。1845年任漕運總督,代理江蘇巡撫,調雲南巡撫,升雲貴總督,調湖廣總督,終年72歲。程矞采胞弟程煥采,1789年生,1820年中進士,授翰林院編修,補湖廣道監察御史。後任湖南衡陽府知府,湖北鹽法道,湖北、湖南按察使,江蘇布政使署江蘇巡撫,終年84歲。程楙采和程矞采、程煥采是叔伯兄弟,1790年生,1814年中進士,授翰林院庶吉士,散館以一等一名授予編修、國史館協修。1825年任甘肅涼州府知府兼護甘涼道,以軍功賞戴花翎,改陝西鳳翔府知府,代理西安府知府。後任陝西督糧道、山東按察使、安徽布政使、安徽巡撫兼提督銜,併兼任安徽學政。在任期間,江潮盛漲,他深知宿松縣康公堤為三省保障,急籌修築,民眾感戴,勒石摮坦虜。同時,他組織軍民,積極備戰抗擊英軍入侵,有功於國。1843年調任浙江巡撫兼管兩浙鹽政,由於操勞過度,病故於安徽撫所,時年55歲。一家同時出3個大官,對於新建縣大塘鄉這個小地方來說,可謂絕世奇觀。就整箇中國歷史而言,除帝侯將相近親後裔受庇可能冠蓋一家之外,並無特殊背景的程家撊蓴能同步官至如此,也是極為罕見的。有的史學家至今仍對程氏一家當時威名一方的內在背景和他們修建的汪山土庫很感興趣,投入了巨大精力調查研究。

罕見豪宅建了近百年?

1821年左右,仕途的順暢通達促成了程家這幾位士大夫在家鄉興建土庫的雅念,於是他們花費大量心血和資金,在大塘汪山崗上,大興土木開始建造撏羯酵量鈹。眾多史料記載該土庫建了30多年,但當地百姓流傳下來的建造年數與之不同,有的說五六十年,有的稱建了上百年。汪山土庫的建造在當地留有許多傳說,從中我們可以想見這項工程的繁雜和浩大。至今仍居住在汪山崗的汪山土庫後裔程茂昌說,他今年52歲,自己出生時整個土庫仍保存較好,對當時的土庫全貌有一點印象,也聽祖輩講過一些建土庫時的傳聞。據說土庫開建時有一個學徒,當時只有十七八歲,他在這裡出了師,當了別人的師傅,做了師爺,一直到鬍子花白,土庫還未完工……

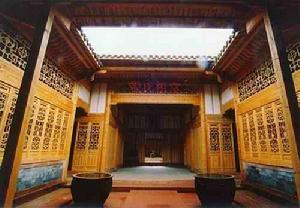

汪山土庫始建於清道光初年,整座建築由25棟抬梁穿斗式結構的青磚大瓦房組成,外牆相連,成一整體。因其坐落於“汪山”,又因鄱陽湖濱湖地區常把規模大的青磚斗式瓦房稱為“土庫”,所以被稱為“汪山土庫”。汪山土庫整個建築東西長337米,南北寬180米,占地108畝,由25幢磚木結構的青磚大瓦房組成。整幢土庫高雅幽靜、莊重肅穆、森嚴氣派、瓊宇輝煌。土庫地勢前低後高,雨爽風清、冬暖夏涼。整幢土庫幢與幢相攜、進與進相連、巷與巷相通,南北朝向。並排9幢,每幢五至七進,每進都有通風、取光的天井。整座土庫有572個天井,1443個房間。古建築各進大門都興建在一條中軸線上。每幢房正大門上方都鑲有青石,但石板上沒有刻任何文字、圖案(據說是程氏三兄弟等待拜相之後補刻)。所有的門窗、門台、踏階、柱基皆為一色的紅石。花樓重門、高梁粗柱上有栩栩如生、寓意吉祥的木雕、磚雕;屋宇縱橫中有回聲巷、透巷、八尺巷等匠心獨具的特色建築;更加引人入勝的是浸潤著深厚的文化底蘊,承載著主人無數傳奇故事的祖堂、保仁堂、谷貽堂、光裕堂、誦芬堂、四箴書屋、望廬樓等。這座清朝的官宦豪宅修復竣工以後,將向遊人展示一幅演繹清王朝官宦世家生活的生動畫卷,一部展示江南土庫文化,揭示清王朝統治架構的地方史。土庫巷道交錯、庭堂深邃。祖堂、保仁堂、谷貽堂、光裕堂、誦芬堂、稻花香館、醉月樓、望廬樓和接官廳等,數不勝數。土庫的每一處設計都有其獨到之處。比如回聲巷,即是每兩幢房之間都隔著一條巷子,巷子下面埋有很多瓦缸,既可以聽到回聲又可以防火,亦顯土庫的莊重和威嚴;還有透巷,有的進與進之間建有透巷,有意把房屋整體隔開,不能筆直到底,此舉是為了避嫌,因筆直到底據說是企圖稱帝之舉;還有八尺巷,每幢房之間橫穿興建八尺巷,專供主人出門時轎子、馬車到住房門口接送……

汪山土庫是典型的具有江南特色的官宦豪宅,是一座以江南園林建築、徽派建築與清朝宮廷建築相結合的清代建築,民間素有“江南小朝廷”之稱。其建築風格、建築規模和建築藝術堪稱江南建築一絕,有很高的保護和研究價值。2004年,被中國文聯、中國民協授予“中國府第文化博物館”。

汪山土庫名人輩出

汪山土庫建造時,據說民族英雄林則徐曾書一聯饋贈給程氏兄弟,聯曰:“湖山意氣歸詞苑,兄弟文章入選樓。”從這可以看出三人還是有不俗之文韜武略的。自程氏三兄弟建了土庫後,他們連同其他7個同輩兄弟入住其間,自成一方天地,他們也很注意對後輩的培養,汪山土庫自此學風淳厚,名流輩出。晚清和民國時期,汪山土庫就出了不少達官顯貴、文人學者。程天放,程采曾孫,1899年生,南昌心遠中學畢業後,赴上海復旦大學就讀,為回響北京撐逅臄愛國運動,組織上海學生聯合會,被選為會長,並受到孫中山先生接見。後留學美國、加拿大,獲政治博士學位。1923年歸國,任國民黨江西省黨部執行委員,省政府委員兼教育廳長。後任安徽、湖北等省的教育廳長。抗日勝利後,任聯合國教科文組織代表、教育部長、立法委員,國民黨“中央”宣傳部長,在台灣任“教育部長”、“考試院副院長”,1968年過世。程茂筠,字與松,1900年生,青年時就讀於江西第一師範。後留學日本,就讀於東洋音樂學院。1926年歸國,1928年去南京,先後在多所大學任系主任、教授等職。1934年回南昌,創辦主持江西省推行音樂教育委員會,並任該會主任委員。還成立了我國第一個由中國人自己組成的管弦樂隊。1952年,任蘭州師範大學教師,1957年7月31日逝世。程介一,原名懋增,1914年生於大塘。七八歲時到北京讀書,後考入輔仁大學,攻讀外國文學。青年時代接受進步思想,於1936年加入撟罅獢,次年加入中國共產黨,為輔仁大學地下黨組織第二任支部書記。1937年回南昌,在吉安做統戰工作。1938年調到安徽從事革命工作。1950年參加抗美援朝,任某炮團政委,1952年回國。1954年從部隊轉業到安徽省任該省機械工業廳廳長。1974年任蕪湖市委副書記。他從事革命工作長達半個多世紀,其中在部隊工作二十多年,為中國人民的解放事業和社會主義建設事業奮鬥一生……從汪山土庫走出去的程氏家族繁衍到現在,全世界20多個國家、國內許多大中城市都有他們的身影,其中一些人至今身份、地位依然顯赫。

豪宅風采何日再現?

汪山土庫的衰敗據說在它還沒有完工的時候就開始了。當地人從祖輩那兒聽到的相關說法是“這邊建,那邊拆”。程氏三兄弟輝煌過後,汪山土庫開始變得“群龍無首”,經濟收入也難以跟上奢華的生活。土庫後裔人數增加,一些房內子弟好吃懶做,甚至吃喝嫖賭,坐吃山空後他們將目光盯在了祖上家業上,一些人開始偷偷摸摸變賣家具、古董。於是,房內分家之風四起,汪山土庫開始瓦解。而一些“有出息”的人發達後也並不回大塘。出生於土庫“五房”的程長秀老人今年87歲,她年輕時據說家道已經相當衰落,只不過曾經的輝煌讓她們那些撔〗銛們相對農村女子來說尚有一定撍刂蕯,畢竟是摯蠡思覕。她說,她是1938年出嫁的,那時嫁妝非常普通,與其他鄉下女子無異。當時他們整個家族人是不種田的,主要靠收租生活,但佃戶都是當地人,狠不下心來,所以收到的租極為有限,大家其實過著很拮据的生活。

解放後,汪山土庫由政府接管,許多汪山土庫後裔離開了大塘。土庫內的房子一部分給了那些“貧農”住(後逐漸各自拆了重建),一部分成了大塘糧庫。上世紀80年代初,大塘糧站撤出汪山土庫後,這些房子由於疏於管理漸漸被風雨侵蝕,當地百姓也趁此機會拿走了許多木料和頗有文物價值的笨重物品。現在,留存至今的房屋面積只及原來的四分之一,且已破敗不堪。今年2月,為挖掘汪山土庫特有的歷史、文化價值,新建縣委縣政府決定對其修復。省市縣三級相關領導對此構想都表示關注和支持。如今,散布在世界各地的程氏後裔已經向汪山土庫投來了關注的目光。相信用不了多久,一座恢弘巍峨、能演繹官宦生活畫卷的土庫豪宅將重現於世人面前。

汪山土庫系典型的具有江南特色的官宦豪宅,迄今已有180多年的歷史,是一座以江南園林建築、徽派建築與清朝宮廷建築相結合的清代建築被譽為“江南小朝廷”.