中國山水畫家的定義

是指那些成功的對社會具有影響的有貢獻的並以山川自然景觀為主要描寫創作對象的美術工作者。中國山水畫家形成於魏晉南北朝時期,但尚未從人物

中國山水畫家尹天石作品

中國山水畫家尹天石作品畫家為什麼熱衷於山水畫的創作

在中國,山水畫是中國人情思中最為厚重的沉澱。以山為德、水為性的內在修為意識,咫尺天涯的視錯覺意識,一直成為山水畫演繹的中軸主線。從山水畫中,我們可以集中體味中國畫的意境、格調、氣韻和色調。再沒有那一個畫科能向山水畫那樣給國人以更多的情感。若說與他人談經辯道,山水畫便是民族的底蘊、古典的底氣、我的圖像、人的性情。難怪孔子說:“智者樂水,仁者樂山:智者動,仁者靜;智者樂,仁者壽。”這就是畫家為什麼喜歡畫山水的真正原因。

中國山水畫家的產生

史前文明到魏晉南北朝時期,真正意義上的中國山水畫家還沒有產生,只是附屬於人物畫。隨著社會的發展與分工,直到隋唐時始獨立,五代、北宋時趨於成熟,成為中國畫大家族裡的重要組成部分。

史前文明到魏晉南北朝時期山水畫家

顧凱之,字長康,小字虎頭。晉陵無錫﹝今江蘇省無錫縣﹞人。父顧悅之,曾任尚書右丞。

據陳寅恪先生的研究,從顧氏父子名悅之和愷之的情況來看,顧愷之家族是信奉天師道的。《晉書·文苑傳》記載了一個傳說故事,說顧愷之曾看上

中國山水畫家顧凱之作品

中國山水畫家顧凱之作品顧愷之學畫師從衛協,最善於圖畫人物,東晉的大名士謝安認為顧愷之的人物畫是前無古人的。他的人物畫最重視點睛自謂“傳神寫照,正在阿堵中”。.興寧二年(364年),高僧慧力在建康(今南京)城南修建瓦棺寺,顧愷之繪《維摩潔像》壁畫,光彩耀目,轟動一時。他對繪畫的把握也很有分寸,據史書記載,顧愷之非常喜歡嵇康的四言詩,並因此創作了不少以嵇康四言詩為主題的圖畫,他經長給人說畫“手揮五弦”易,畫“目送歸鴻”難,是深得繪事之苦心的。

畫跡有《畫雲台山記》、《秋江晴嶂圖》、《廬山圖》、《雪霽望五老峰圖》等名作,其中《雪霽望五老峰圖》、《畫雲台山記》被推崇為山水畫開創之作。另外還有《虎豹雜鷙圖》、《鳧雁水鳥圖》、《虎嘯圖》、《獅子圖》《水鳥屏風》等。

顧愷之約在東晉義熙二年逝世,終年約61歲。傳世作品有文獻可考的60餘件。現存《女史箴圖》、《洛神賦圖》、《列女仁智圖》均為唐宋人摹本。《女史箴圖》於清光緒二十六年(1900年)被八國聯軍掠走,收藏於英國倫敦不列顛博物館。

隋唐時期山水畫家

李思訓(651-716,一作653-718)唐代山水畫家。字建睍,一作建景。出身唐宗室。唐高祖從弟長平王李叔良孫,李孝斌子。隴西成紀(今甘肅天水市)人。

中國山水畫家李思訓作品

中國山水畫家李思訓作品李思訓善畫山水、樓閣、佛道、花木、鳥獸,尤以金碧山水著稱。其山水畫主要師承隋代畫家展子虔的青綠山水畫風,並加以發展,形成意境雋永奇偉、用筆遒勁、風骨峻

峭、色澤勻淨而典雅,具有裝飾味的工整富麗的金碧山水畫風格。在創作上,李思訓除了取材實景,多描繪富麗堂皇的宮殿樓閣和奇異秀麗的自然山川外,還結合神仙題材,創造出一種理想的山水畫境界。

李思訓的作品,因年代久遠,現已罕見。《宣和書譜》記載尚有《山屆四皓》、《春山圖》、《海天落照圖》、《江山漁樂》、《群山茂林》等十七幅,現在僅見《江帆樓閣圖》和《九成宮紈扇圖》。流傳至今的《江帆樓閣圖》據記載是他的作品,但現仍存有爭議。《江帆樓閣圖》,絹本,縱101.9厘米,橫54.7厘米,青綠設色,藏台北故宮博物院。

李昭道

李昭道,生卒年未詳。字希俊,唐代畫家。唐朝宗室,李思訓之子。甘肅天水人。曾為太原府倉曹、直集賢院,官至太子中舍人。擅長青綠山水,世稱小李將軍。兼善鳥獸、樓台、人物,並創海景。畫風巧贍精緻,雖“豆人寸馬”,也畫得鬚眉畢現。由於畫面繁複,線條纖細,論者亦有“筆力不及思訓”之評。曾作《秦王獨獵圖》。畫作有《海岸圖》、《摘瓜圖》等六件,著錄於《宣和畫譜》。傳世作品有《春山行旅圖》軸,圖錄於《故宮名畫三百種》;《明皇幸蜀圖》卷,現藏台北故宮博物院。

五代宋朝時期的中國山水畫家的分野

北方山水畫家

荊浩

荊浩,字浩然,沁水(今屬山西)人,五代後梁畫家。於唐末隱居太行山洪谷,自號洪谷子。他的畫囊括了唐人`用筆用墨的經驗,開創了以描寫大山大水為特點的北

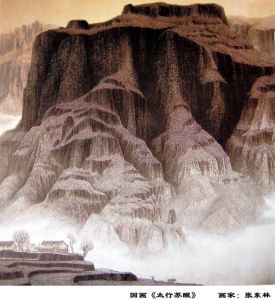

中國山水畫家張東林作品

中國山水畫家張東林作品 方山水畫派。今藏台北故宮博物院的《匡廬圖》相傳是他的作品,該作品雖未經《宣和畫譜》著錄,但一直被認為是可以代表荊浩畫風的作品。此畫描寫廬山一帶景色,氣勢宏大,結構嚴謹,高遠法與平遠法並用,畫法則是先以線勾輪廓,再以短條子皴其質感,復以水墨渲染。

關仝

關仝,一作同,長安(今西安)人,活動於後梁至北宋初。早年師法荊浩,晚年筆力過之,喜畫秋山寒林、村居野渡等題材。他的畫風,筆簡景少,但氣壯意長,在北宋時與李成、范寬並?quot;三家山水"。傳世作品有《關山行旅圖》與《山溪待渡圖》,皆藏於台北故宮博物院。《關山行旅圖》軸寫高聳峰巒,深谷雲林,寺廟隱於其間,近處小橋茅店,有旅客商賈往來,富有生活氣息。所畫樹木有枝無乾,用筆簡勁老辣。據記載,關仝不擅人物,畫中人物多求同時畫家胡翼動筆。《山溪待渡圖》亦繪堂堂大山之景,極具時代特點,突出了山川雄壯之氣,亦北宋以前畫風。

江南山水畫家

董源

董源(?-962),字叔達,鍾陵(今江西進賢西北)人,南唐中主時曾任北苑副使,世稱"董北苑"。他的山水多畫江南景色,草木豐茂,秀潤多姿,被人們形容為"平淡天真"。其用筆細長圓潤,稱"披麻皴",有時也用點描繪郁茂的叢樹苔草。宋代沈括說董源的畫"用筆甚草草,近視幾不類物象,遠視則景物粲然"。現存的可以認定為董源真跡的有三類。藏於台北故宮博物院的《龍宿郊民圖》所繪山崗圓深,草豐木茂,雜樹掩映,山麓則有人家張燈於樹,似乎有節日之氣。此畫人物近於工筆重著色法,山水為小青綠,用披麻皴,山頂作礬頭,已自成一家面貌。分別藏於上海博物館的《夏山圖》和遼寧博物館的《夏景山口待渡圖》以及藏於故宮博物院的《瀟湘圖》則屬另一類,水墨淡色,形體如一,都是描寫江南多泥被草的山巒丘陵,風雨明晦中的平遠景色,用短條子和墨點的組合描繪景物,這是董源確立的一種新的風範。還有一類為藏於美國王季遷處的《溪岸圖》,今已售於美國大都會博物館,"後苑副使臣董源畫"款,畫高山峻岭景象,不突出用筆,重用墨,有推測為董源早期作品者。但此畫真偽爭議極大,曾於1999年末在美國大都會博物館引發一場大討論,有專家說其為張大千偽作之畫,雙方各執一詞,但國內專家多傾向於真跡一說。

巨然

巨然,江寧(今南京)人,在江寧開元寺為僧,北宋時仍在活動。工山水,師承董源,筆墨清潤,多畫煙嵐氣象,擅用長披麻皴,以破筆焦墨點苔,較之董源更為雄秀奇逸。傳世真跡有《秋山問道圖》(台北故宮博物院藏)、《萬壑松風圖》(上海博物館藏)、《山居圖》(日本齋藤氏藏)與《溪山圖》(藏處不詳)等。另外,歷來被斷為巨然真跡的《層岩叢樹圖》、《蕭翼賺蘭亭圖》(均藏台北故宮博物院)與《溪山蘭若圖》(藏美國克利夫蘭美術博物館)屬另一種面目,山上布滿被稱“礬頭”的小卵石,樹木草苔等均不如前四圖,有專家推測為其早年所作。

李成

李成,中國五代及北宋畫家。字鹹熙。原籍長安(今陝西西安),先世系唐宗室,祖父李鼎於五代時避亂遷家營丘(今山東昌樂),故又稱李成為李營丘。他博學多才,胸有大志,但不得施展,遂放意詩酒書畫,後醉死陳州(今河南淮陽)客舍。擅山水,師承荊浩、關仝,並加以發展,多畫郊野平遠曠闊之景。多作平遠寒林,畫法簡練,筆勢鋒利,好用淡墨,有“惜墨如金”之稱;畫山石好像捲動的雲,後人稱這種表現技法為“捲雲皴”。米芾形容李成的畫“淡墨如夢霧中,石如雲動”,這種“石如雲動”的形象成為以後畫家用李成筆法作畫的重要風格標記。他和關仝、范寬形成為五代、北宋間北方山水畫的三個主要流派,學他畫法的較多。畫跡在北宋時已經很少,米芾甚至提出了“無李論”之說。作品成功地表現了煙靄霏霧和風雨明晦的氣候變化中自然山水之靈秀,具有氣象蕭疏,煙林清曠,毫鋒穎脫,墨法精微的特點。今有《讀碑窠石圖》(圖中人物為王曉所畫)、《寒林平野圖》、《晴巒蕭寺圖》、《茂林遠岫圖》等傳世。李成對北宋的山水畫發展具有極大影響,師承者眾多,有許道寧、李宗成、翟院深、郭熙、王詵、燕文貴等。

郭熙

郭熙,(1023-約1085)〔北宋〕字淳夫,河南溫縣(今屬河南)人。熙寧(1068-1077)間為圖畫院藝學,後任翰林待詔直長,創作活動旺盛的時代正是宋神宗在位的熙寧、元豐間(1068-1085年)。工畫山水寒林,宗李成法,山石用“捲雲”或“鬼臉”皴法,畫樹枝如蟹爪下垂,筆力勁健,水墨明潔。布置筆法獨樹一幟,早年巧贍致工,晚年落筆益壯,常於高堂素壁作長松巨木、回溪斷崖、岩岫巉絕、峰巒秀起、雲煙變幻之景。神宗趙頊曾把秘閣所藏名畫令其詳定品目,郭熙由此得以遍覽歷朝名畫,“兼收並覽”終於自成一家,成為北宋後期山水畫巨匠,與李成並稱“李郭”,與荊浩、關仝、董源、巨然並稱五代北宋間山水畫大師。郭還精畫理,提倡畫家要博取前人創作經驗並仔細觀察大自然,他觀察四季山水,有“春山淡冶如笑,夏山蒼翠如滴,秋山明淨如妝,冬山慘澹如睡”之感受,在山水取景構圖上,創“高遠、深遠、平遠”之“三遠”構圖法。《宣和畫譜》著錄御府藏其作品有《奇石寒林圖》《古木遙山圖》《煙雨圖》《晴巒圖》《幽谷圖》《平遠圖》等30件。傳世作品有元豐元年(1078)作《窠石平遠圖》軸,現藏故宮博物院;《幽谷圖》軸藏上海博物館;《溪山訪友圖》軸藏雲南省博物館;《早春圖》軸、《樹色平遠圖》卷、《關山春色圖》軸均藏台北故宮博物院。著有畫論《林泉高致》,為其子郭思纂集,為中國第一部完整而系統地闡述山水畫創作規律的著作。

范寬

范寬生卒年月不詳,(據畫史記載,他生於五代末,在宋仁宗天聖年間(1023-1031)年還健在。)本名中正,字中立(又作仲立),北宋山水畫家,生活於北宋前期,名列北宋山水畫三大名家之一。陝西華原(今耀縣)人。因為他性情寬厚,不拘成禮,時人呼之為“寬”,遂以范寬自名。據《宣和畫譜》記載,他“風儀峭古,進止疏野,性嗜酒,落魄不拘世故”。由於年代久遠,范寬的真跡現存並不多,但是僅存的數件均為精品。如溪山行旅圖、雪景寒林圖、 雪山蕭寺圖等等。 范寬發展了荊浩的北方山水畫派,並能獨闢蹊徑,因而宋人將其與關仝、李成並列,譽為“三家鼎峙,百代標程”。

元朝時期的中國山水畫家

明朝時期的中國山水畫家

清朝時期的中國山水畫家

近現代時期的中國山水畫家

當代時期的中國山水畫家