作者簡介:

樓慶西: 1930年生。1952年畢業於清華大學建築系。留校任教至今,現為清華大學建築學院教授。長期從事中國建築歷史的研究與教學工作。主要著作有:《中國宮殿建築》、《中國建築藝術全集·建築裝修與裝飾》、《中國傳統建築裝飾 》、《中國建築的門文化》、《建築攝影》(高等學校教材)、《凝視——樓慶西建築攝影集》等。

樓慶西教授早年任梁思成先生的助手,是中國營造學社的成員,深得梁先生的學術真諦,後在清華大學建築學院研究講授中國古代建築史。

作者自述:

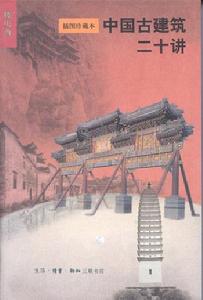

1999年9月,北京三聯書店的董秀玉總編輯到清華大學建築學院,約我寫一本《中國古建築二十講》,作為“二十講”系列的一種。近些年,我雖為非建築學專業的讀者寫過有關宮殿建築及問文化方面的書,然而還從未寫過全面介紹與論述中國古建築的專著,因此,這促使我對這本書的寫作有了一些思考。

建築與大眾的關係本來就十分密切。人們的工作、學習、休息、娛樂都離不開建築。人們始終生活在建築所構成的空間裡,自然會對建築有自己的喜惡和看法。對於古建築也是這樣,通過實地的參觀遊覽,或是在家中讀書、看電視、上網,人們有了越來越多的古建築知識。從這個意義來講,與繪畫、雕塑等藝術形式相比,人們對建築應更加容易認識與理解。然而,建築又具有自己的特點,它是一個既有藝術形象,又同時具有不同物質功能的構築物。建築的形象不能任憑建築師隨意創造,而必須受物質功能要求和結構、材料、施工等技術條件的制約。以中國古代建築而論,無論是宮殿、寺廟、陵墓還是園林、住宅,它們的個體和群體形象都是一個時期政治、經濟、文化、技術(包括建築材料、結構方式、施工方法等)諸方麵條件的綜合產物。人們看到的宮殿、寺廟之所以有那么大的屋頂,有那種特殊的斗栱構件,所以會有梁、枋上鮮艷的彩畫裝飾,都是與中國古建築長期採用的木結構體系分不開的。因此,我們在論述古 建築時,不但要說清楚它們所處的歷史、文化背景,而且還必須介紹它們的結構、構造等形態。

我在學校講授中國古代建築史有兩種講法。其一是按朝代的歷史順序講授。這樣講的好處是可以認識中國古代建築發展的脈絡。但是由於中國長期處於封建社會,政治、經濟乃至文化都發展緩慢,從而使建築在基本制度與形態上都缺乏質的變化。加之中國占建築採用木結構體系,遠不如磚、石建築那樣能夠長時期保留,因而早期建築留下的實物很少,所以又產生了不強調歷史進程而按不同建築類型的講法,即按城市、宮殿、壇廟、陵墓、宗教建築、園林、住宅等類型分別講授。本書採用了後一種體律,先講中國古代建築的特徵,然後從城巾、宮殿到建築小品、建築裝飾,同時又加了與古建築有關的文物建築保護、中國建築歷史科學的奠基人梁思成等幾個方面的內容,分為二十講,一個專題一講,採取散點式的敘述,它們之間既有聯繫又獨立成章,便於讀者選讀其中任何一個部分。

建築科學既專業又很大眾化,對於各類建築,從內容到形式自古以來都是任人評說的。我寫的這二十講內容,只是提供一些資料加上自己的認識,以供廣大讀者評說。

樓慶西

二○○○年九月於清華園