歷史

中國古代服飾文化

中國古代服飾文化商周服飾

東周男子服飾矩領窄袖長衣。服裝沒有扭扣,一般在腰間系帶,有的在帶上還掛有玉飾。腰帶一種以絲織物製成叫“大帶”或叫“紳帶”。另一種以皮革製成叫“革帶”。

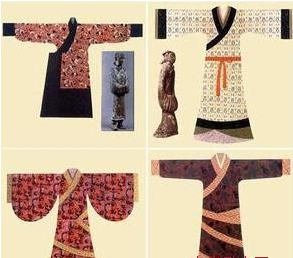

商周貴族服飾窄袖織紋衣、蔽膝穿戴展示圖。這個時期的織物顏色,以暖色為多,尤其以黃紅為主,間有棕色和褐色.

春秋戰國服飾

春秋戰國時期織繡工藝的巨大進步,使服飾材料日益精細,品種名目日見繁多。工藝的傳播,使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。春秋戰國時期的衣著,上層人物的寬博、下層社會的窄小,已成為趨勢。深衣有將身體深藏之意,是士大夫階層居家的便服,又是庶人百姓的禮服,男女通用,可能形成於春秋戰國之交。深衣剪彩獨特,衣與衫相連在一起,製作時上下分裁,中間有縫相連線,用途最為廣泛,隆重程度僅次於朝祭之服。公元前316年趙武靈王頒胡服令,推行“胡服騎射”。胡服指當時“胡人”的服飾,與中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異,特徵是衣長齊膝,腰束郭洛帶,用帶鉤,穿靴,便於騎射活動。戰國婦女的曲裾深衣。上衣下裳相連,它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法,將左邊衣襟的前後片縫合,並將後片衣襟加長,加長後的衣襟形成三角,穿時繞至背後,再用腰帶系扎。

秦漢服飾

中國古代服飾文化

中國古代服飾文化秦漢服飾

漢初,由於統治者採取了休養生息政策,經濟得到恢復發展,出現了“文景之治”這樣的太平盛世。農業和手工業得到了長足提高。當時民間手工業最普遍的就是紡織業。這一時期絲綢錦繡產量極多。漢代的紡織工藝也達到很高的水平。漢朝的衣服,主要的有袍、襜褕〔直身的單衣〕、襦〔短衣〕、裙。漢代因為織繡工業很發達,所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲,貧窮人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式,也有長袍,裙子的樣式也多了,最有名的是“留仙裙”。

相傳漢朝趙飛燕被立為皇后以後,十分喜愛穿裙子。有一次,她穿了條雲英紫裙,與漢成帝游太液池。鼓樂聲中,飛燕翩翩起舞,裙裾飄飄。恰在這時大風突起,她像輕盈的燕子似的被風吹了起來。成帝忙命侍從將她拉住,沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇后得救了,而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是說來也怪,起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此,宮女們競相效仿,這便是當時的“留仙裙”。

漢代婦女曲裾:種服裝通身緊窄,長可曳地,下擺一般呈喇叭狀,行不露足。衣服幾經轉折,繞至臀部,然後用綢帶系束,衣上還繪有精美華麗的紋樣。

漢代婦女的襦裙:襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至清代,前後二千多年,儘管長短寬窄時有變化,但基本形制始終保持著最初的樣式。

秦漢時期的男子服裝,以袍為貴。袍服一直被當作禮服,漢代官吏的普通裝束,不論文武職別都可穿著。按漢代習俗,文冠奏事,一般都用毛筆將所奏之事寫在竹簡上,寫完之後,即將筆桿插入耳邊髮際,以後形成一種制度,凡文官上朝,皆得插筆,筆尖不蘸墨汁,純粹用作裝飾。

漢代的男子的服裝樣式,大致分為曲裾、直裾兩種。東漢一般多為直裾之衣,但並不能作為正式禮服.

魏晉南北朝服飾

魏晉南北朝服飾

魏晉南北朝服飾魏晉南北朝服飾

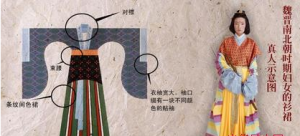

北朝的服飾,以合身的褲褶裝、短袍衫,各式的靴子為特點,服裝窄短,裙腰略微高提。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴,進而導致宋代的鳳冠定製。魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期,這個時候因為大量的胡人搬到中原來住,胡服便成了當時時髦的服裝。緊身、圓領、開叉就是胡服的特點。

魏晉婦女衫裙:寬袖對襟女衫、長裙穿戴及穿對襟子衫、花紋長裙.

隋唐服飾

隋代女服

隋代女服隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙,襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期,婦女的短襦都用小袖,下著緊身長裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,並以絲帶系扎,給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些,其它無太大變化。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的“半臂”,有對襟、套頭、翻領或無領式樣,袖長齊肘,身長及腰,以小帶子當胸結住。因領口寬大,穿時袒露上胸。半臂歷久不衰,後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子,系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作,一端固定在半臂的胸帶上,再披搭肩上,鏇繞於手臂間,名曰披帛。女裝男性化是唐代社會開放的表現之一,婦女穿著男裝是當時一種時尚。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化,唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。

隋代時期婦女的日常服飾,大多以上身著襦還、襖、衫,下身束裙子。短襦長裙是最為基本形式。它的一個特點是裙腰系得較高,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,給人一種俏麗修長的感覺。

隋唐胡服

翻領對襟胡服、條紋褲、蹀躞帶穿戴展示圖,凡穿胡服的婦女,腰間都系有革帶。到了唐代,曾一度定為文武官員必佩之物,上面懸掛算袋、刀子等七件物品。在民間婦女中也十分流行,凡穿這種服裝的婦女,腰間都系有革帶,革帶上還常有若干條小帶下垂。

唐代文吏服飾

中唐女服襦裙是唐代婦女的主要服式。

中唐女服襦裙是唐代婦女的主要服式。中唐女服襦裙是唐代婦女的主要服式。

隋唐半臂襦裙是唐代婦女的主要服式。披帛,又稱“畫帛”,通常由一輕薄的紗羅製成,上面印畫圖紋。長度一般為二米以上,用時將它披搭在肩上,並盤繞於兩臂之間。走起路來,不時飄舞,十分美觀。

隋唐是中國封建社會政治、經濟、文化高度發展時期。絲織、漂染技術有了極大提高。加上對外開放以及絲綢之路的開通,中西結合,相容並蓄,使唐代的服飾華麗清新,充滿大唐風範。

唐承隋制,天子用黃袍及衫,黃袍被視作封建帝王的御用服飾。這種規定一直延續到清朝。唐高祖以赭黃袍巾代作常服,以後因天子用赤黃袍衫,於是逐漸禁止臣民服赤黃之色,並以品級定袍衫的顏色,即所謂「品色服」。

貴婦人的禮服多以袒胸、低領、大袖為主,同時又有襦裙、半臂(短袖)肩披帛巾。當時也流行穿胡服。另外,唐代女子注重化妝,修飾容顏。例如畫眉,當時最流行的是闊眉、八字眉等眉形。額眉間的妝飾,如「花鈿」(用金箔片等材料剪成小花貼在面部),便很有特色。髮髻形式也多種多樣。

宋遼夏金元服飾

中國古代服飾文化

中國古代服飾文化宋代的女裝是上身穿窄袖短衣,下身穿長裙,通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子,很像現在的背心,褙子的領口和前襟,都繡上漂亮的花邊。宋代建朝初期,衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度。新制頒發後,才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服(宋人又稱為常服)、時服(按季節頒賜文武朝臣的服飾)、戎服以及喪服。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似,都是瘦長、窄袖、交領,下穿各式的長裙,顏色淡雅;通常在衣服的外邊再穿長袖對襟褙子,褙子的領口及前襟繪繡花邊,時稱“領抹”。宋代的服飾主要的特點是清新、樸實、自然、雅致。宋代婦女以裙裝穿著為主,但也有長褲。其褲子的形式特別,除了貼身長褲外,還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習俗,因此裙長多不及地,以便露足。

宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式,一般百姓多穿交領或圓領的長袍,做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上,衣服是黑白兩種顏色。當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做“直裰”〔古代士子、官紳穿的長袍便服,也指僧道穿的大領長袍〕的對襟長衫,袖子大大的,袖口、領口、衫角都鑲有黑邊,頭上再戴一頂方桶形的帽子,叫做“東坡巾”。

元代衣服與周代近似,衣袖較緊、窄,下裳較短,衣長至膝下,造型像百褶裙。比肩”、“比甲”也是常服。“比肩”是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣,元代蒙人稱之為“襻子答忽”。“比甲”則是便於騎射的衣裳,無領無袖,前短後長,以襻相連的便服。

蒙族入關以後,除保留本民族的服制以外,也採用漢、唐、金、宋的宮廷服飾,如天子的通天冠和絳紗袍,百官戴梁冠、青羅衣加蔽膝是朝服和冕服等形制,漢族的公服也為通用服式。

明清服飾

明代以漢族傳統服裝為主體,清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵,歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降,龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。

明朝因皇帝姓朱,遂以朱為正色,又因《論語》有“惡紫之奪朱也”,紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用“補子”表示品級。補子是一塊約40~50厘米見方的綢料,織繡上不同紋樣,再縫綴到官服上,胸背各一。文官的補子用鳥,武官用走獸,各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份,長大者為尊。明代女性習慣在裙子外罩一件背子衫或是雲肩。鳳冠霞帔是明代婦女的禮服,是后妃在參加祭祀等重大典禮時使用的服飾。整個冠上綴著龍鳳,搭配霞帔一起穿著。明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。

漢服文化

漢服是漢民族傳統民族服裝的簡稱,是我國各名民族服裝中歷史最為悠久,文化底蘊最為深厚,影響範圍極為廣大的一種民族服裝。據現代人體研究學家研究論證傳統的漢民服裝最為符合人體健康要求,其舒適程度遠遠大於大於現代服裝。漢服最大的特點是沒有衣扣,對人體的束縛極小。漢服禮服高雅華貴,氣勢雍容,漢服常服瀟灑飄逸,如仙如雲。漢服在千百來曾經享有很高的國際聲譽!漢服是包括衣,冠,髮式,面飾,鞋,飾物等組合,而並非僅僅是一件衣服。漢服可以分為官服和民服,官服和民服也可分為禮服和常服。衣裳、深衣為禮服;襦裙為女裝,袴褶為常服。

漢服文化

中國古代服飾文化

中國古代服飾文化漢服無扣,系帶,寬衣大袖,線條柔美流暢。漢服的以交領右衽為主,兼有圓領,直領。從形制上看,主要有

“衣裳”制(上衣下裳,裳在古代指下裙)

“深衣”制(上衣下裳連體)

“襦裙”制(襦,即短衣)

“袴褶”制(上短衣,下長褲)等

衣裳衣裳,上衣下裳,衣一般是交領大袖的,裳的結構類似裙子,衣裳制是華夏民族最早的服裝形式.為了表示尊重傳統,衣裳制被作為最高級別的禮服形式。

深衣上衣下裳相連,有曲裾和直裾之分。曲裾深衣後片衣襟接長,加長後的衣襟形成三角,穿時繞至背後,再用腰帶系扎,即"續衽鉤邊"。深衣被儒家賦予了很多理念與意義,成為文人的基本裝.

袍服袍服一直被當作禮服。以大袖為多,袖口有明顯的收斂,領、袖都飾有花邊。袍服的領子以袒領為主,大多裁成雞心式,穿時露出內衣。袍服下擺,常打一排密襉,有的還裁製成月牙彎曲狀。裡面一般還襯有白色的內衣。

襦裙上短衣,下裙,裙以帶系扎.有短襦,半臂,大袖衫。

漢服的種類

中國古代服飾文化

中國古代服飾文化常見的漢服款式有:曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圓領袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。

曲裾--流行於秦漢時期,到隋唐基本絕跡,到明朝已屬於“古裝”。

直裾--流行於秦漢時期,後來衍生出多種款式,如直裰、直身等。日本和服很大程度上學習於此款。

襦裙--作為女子服裝,她幾乎在各個朝代都是基本款式

中國古代服飾文化

中國古代服飾文化褙子--宋明時期的流行時裝,宋朝流行大袖褙子,接縫處基本鑲花邊,明朝流行小袖褙子。

玄端--中國式燕尾服,傳統大禮服。

高腰襦裙--隋唐女子流行時裝,同期流行的貴族釵鈿大禮衣,就是現在日本和服十二單的鼻祖。同時,高腰襦裙的款式,對韓國朝鮮服飾也有深遠的影響。

圓領袍衫--自唐起,基本成為有身份、有地位的人才有資格穿著的款式,宋明官服基本都是圓領的。並且明朝時期,韓國李氏王朝的朝服幾乎就是照搬明朝。

朱子深衣--將傳統的上衣下裳分開剪裁,但縫合成一個整體,名為深衣。朱子深衣一般為學者所服。

漢服組成部分和穿著方式

1、漢服的裙裳式

上下兩截分開。上面的為衣,下面的為裳,就是衣裳。衣與裳有兩種不同顏色。

組成部分:白色內衫,長到腰部的右衽或對襟上衣;白色襯裙,長到膝蓋的帷裳,蓋到腳面的寬裙(裙可有皺摺),腰帶,綬佩帶。

穿著方式:將內衫與上衣穿好後,再將圍合式的襯裙包住上衣圍好(上衣一定腰掖到裙裡面),繫上腰帶即可。惟裳與裙的穿法皆同上。最後等一切穿好後,繫上最後的腰帶,再在腰帶的正中間部位掛上綬佩。一般來說,裙的縫隙處是在後面。

2、漢服的深衣式

組成部分:長到膝蓋以下的曲裾上衣,蓋到腳面的寬裙,腰帶。

穿著方式:交領後將衣繞腿纏裹住然後再將衣角上提到腰部,繫上腰帶。

3、漢服的長衫式

組成部分:白色內衫白色襯裙;蓋到腳面的右衽或圓領上衣,腰帶。

穿著方式:白色內衫襯裙先以裙裳裝的穿著方式穿好,然後再穿上長衫。

漢代朝服的服色有具體規定,一年四季按五時著服,即春季用青色;夏季用紅色;季夏用黃色;秋季用白色;冬季用黑色。

漢代著衣七大特點

漢服

漢服2、穿衣必用白色面料做里;

3、袖寬為一尺二寸;

4、衫無袖;

5、穿皮毛服裝時裘毛朝外;

6、腰帶極為考究,所用帶鉤以金製成各種獸形,如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在一寸半至六寸之間,是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平,較比西周和戰國時期,在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛,佩戴者很多;

7、男子保持佩刀習俗,但所佩之刀有形無刃,因此失去了實際價值,主要是顯示儀容。

漢時勞動女子總是上穿短襦,下穿長裙,膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦,下身穿犢鼻褲,並在衣外圍罩布裙;這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。

傳統民族服裝

馬褂是一種穿於袍服外的短衣,衣長至臍,袖僅遮肘,主要是為了便於騎馬,故稱為“馬褂”。滿人初進關時,只限於八旗士兵穿用。直到康熙雍正年間,才開始在社會上流行,並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝,成為男式便衣,士庶都可穿著。之後更逐漸演變為一種禮儀性的服裝,不論身份,都以馬褂套在長袍之外,顯得文雅大方。

馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂,因其右襟短缺,又叫缺襟馬褂,穿上它可以行動自如,常用作出行裝。大襟馬褂,則將衣襟開在右邊,四周用異色作為緣邊,一般作常服使用。對襟馬褂,其服色在各個時期有多種變化:初沿天青色,至乾隆中期,又尚玫瑰紫,後又推崇深絳色(人稱“福色”),到了嘉慶年間,則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用,顏色多用天青色,大小官員在謁客時常穿此服,因其身長袖窄,也稱作“長袖馬褂”。

中國古代服飾文化

中國古代服飾文化馬褂中有一種顏色不能隨便使用,那就是黃色。黃馬褂,是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人,主要有三類:一是隨皇帝“巡幸”的侍衛,稱為“職任褂子”;二是行圍校射時,中靶或獲獵多者,稱為“行圍褂子”;三是在治事或戰事中建有功勳者,稱為“武功褂子”,這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。

旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝,由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為“旗人”,故將其稱之為“旗袍”。在清代,婦女服飾可謂是滿漢並存。清初,滿族婦女以長袍為主,而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚;清中期,滿漢各有仿效;到了清代後期,滿族效仿漢族的風氣日盛,甚至出現了“大半旗裝改漢裝,宮袍截作短衣裳”的情況,而漢族仿效滿族服飾的風氣,也於此時在一些達官貴婦中流行起來。

到了20世紀20年代,受西方服飾影響,經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後,通過不斷改進,才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多,開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟;領有高領、低領、無領;袖口有長袖、短袖、無袖;開衩有高開衩、低開衩;還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代,幾乎成為中國婦女的標準服裝。

中國傳統文化(2)

| 中國上下五千年的歷史在傳統藝術、習俗、文化等領域更能體現出它的深厚底蘊! |