背景

抗戰爆發後,隨著八路軍在敵後的發展,華北各地紛紛建立起抗日根據地。相比之下,中共在華中地區的敵後力量則較為薄弱。在這種情況下,1938年11月,中共六屆六中全會確立了“鞏固華北,發展華中”的戰略方針。為了貫徹這一戰略方針,中共中央發出指示,調整華中地區的組織部署:撤銷長江局,成立中原局;以劉少奇、朱瑞、朱理治、彭雪楓、鄭位三為中原局委員,劉少奇兼中原局書記;所有長江以北的河南、湖北、安徽、江蘇地區黨的工作,概歸中原局指導。

指示發出後,劉少奇及朱理治、李先念、郭述申等10多名幹部離開延安,於1939年1月到達河南確山縣竹溝鎮,開始著手組建中原局機關。

同年3月,劉少奇奉命返回延安,中原局書記由朱理治代理。9月,劉少奇攜徐海東等40多名幹部離開延安再赴華中。10月下旬,劉少奇率中原局機關、幹部大隊及教導隊學員離開竹溝向皖東進發。到達皖東後,根據工作中心東移的實際情況,劉少奇向中央報告,建議增補新四軍江北指揮部指揮張雲逸、副指揮徐海東和中共河南省委書記劉子久為中原局委員。中央復電同意。

1940年11月,劉少奇率中原局機關及其他幹部1000 多人離開皖東到達蘇北,11月進駐鹽城。

發展

1945年10月30日,為了堅守中原、阻擊國民黨軍調兵北上進攻各解放區,中共中央決定將在當年8月建立的鄂豫皖中央局改建為中共中央中原局,鄭位三、李先念、王首道、陳少敏、王震為中原局常委,鄭位三任代理書記,李先念、陳少敏任副書記,下轄桐柏、江漢、鄂東3個區黨委。

為統一指揮中原地區的人民軍隊,中共中央和中央軍委命令新四軍第五師、八路軍三五九旅南下支隊、河南軍區部隊與冀魯豫軍區部隊一部組建中原軍區,李先念任司令員,鄭位三任政治委員。下轄桐柏、江漢、鄂東3個軍區及第一、二兩個縱隊;組建中原行署,許子威任中原行署主任,下轄桐柏、江漢、鄂東3個行署。中原局、中原行署成立後,機關駐桐柏縣城南葉家大莊。

它的建立,加強了對中原地區黨政軍的統一領導,牽制了國民黨30萬大軍北上,打亂了蔣介石的戰略部署,配合了華北、東北等解放區兄弟部隊的戰略展開,為進行自衛戰爭、保衛中原解放區作好準備。1945年12月17日,中原局、中原行署、中原軍區撤離桐柏地區,轉向平漢路東宣化店一帶,繼續指揮中原戰局。

加強

1947年7月,全國解放戰爭進入第二年,中共中央、中央軍委決定舉行全國性進攻,並把戰略進攻的矛頭指向中原。為加強對奪取中原的統一領導,中共中央於1947年5月16日再組中原局,鄧小平兼書記,鄭位三、李先念、李雪峰分任第一、二、三副書記。

1948年4月,中原局機關進駐豫西寶豐、舞陽、葉縣、方城一帶。5月9日,中共中央、中央軍委決定加強中原局的領導,以鄧小平為第一書記,陳毅為第二書記,鄧子恢為第三書記。同時再建中原軍區,將原晉冀魯豫野戰軍改為中原野戰軍,劉伯承任軍區和野戰軍司令員,鄧小平任政委,陳毅任第一副司令員,李先念任第二副司令員,鄧子恢任副政委,張際春任

副政委兼政治部主任,李達任參謀長。

加強後的中原局,領導豫皖蘇、鄂豫、皖西、江漢、桐柏和豫陝鄂7個解放區。中原軍區轄7個軍區,8個野戰縱隊。在中原局、中原軍區的統一指揮下,解放大軍以摧枯拉朽之勢,迅速粉碎了中原敵人的防禦體系,實現了中原地區的徹底解放。

教育基地

為弘揚革命傳統,培育民族精神,宣傳桐柏紅色文化,2004年以來,桐柏縣委、縣政府投資5010萬元,用以中共中央中原局舊址(葉家大莊)的修復。

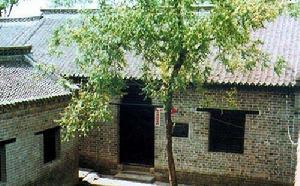

中原局舊址恢複葉家大院居民形式建築群,其為明末清初當地民居青磚灰瓦四合院風格,整個建築群依山就勢,層層抬高,銜接有序,錯落有致,總占地約70畝,其中主體建築占地約7500平方米,建築面積約3050平方米,共有大小院落11座,房屋194間,花園1座,內有李先念、鄭位三、陳少敏舊居、桐柏革命紀念館、名人雕塑園等。

經過幾年的開發建設,中共中央中原局舊址(葉家大莊)已成為全國紅色旅遊新亮點。2004年被列入全國百家紅色旅遊經典景區之一。