簡介

世界銀行發展委員會2010年4月25日通過了世行新一階段投票權改革方案,中國成為世界銀行第三大股東國,僅次於美國和日本。 世界銀行各國投票權

世界銀行各國投票權歷史意義

中國財政部長謝旭表示,世界銀行發展委員會當天通過的世行投票權改革具有很重要的歷史意義,其中中國投票權的增加有利於進一步增強中國和世行的合作。分析人士認為,世行權力格局的調整表明其開始正視中國的經濟實力和地位。而隨之而來的是,世行經濟權利向以中國和印度為代表的新興和開發中國家偏移。

儘管如此,仍不乏發展中國家對此次改革方案抱有不滿。而世界銀行行長佐利克更表示,世行將在2015年繼續討論新的投票權計算方法,以保證各國之間更加均衡的投票份額。

開發中國家整體投票權提高至47.19%

[編輯本段]會議情況

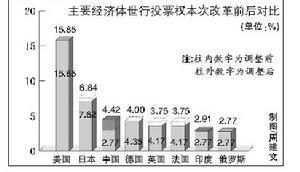

在本次世界銀行發展委員會春季會議上,已開發國家共向開發中國家轉移了3.13個百分點的投票權,使開發中國家整體投票權從44.06%提高到47.19%。其中中國在世行的投票權從2.77%提高到4.42%,其投票權由原來的第六位躍居第三位,僅次於美國和日本。

與此同時,原來歐洲三強的“權力”亦有不同程度削弱,原居第3位的德國的投票權從原來的4 .35%減少到4 .00%,法國從4.17%減少到3.75%,英國則從4.17%減少到3.75%。美國維持15.85%的投票權,依然把持頭把交椅。亞洲國家中,日本從7.62%減少到6.84%,不過依然位列第二,印度從2.77%上升至2.91%,位列第七。

世行行長佐利克在會後指出,中國在世行的投票權得到提高反映了中國在世界經濟中的比重增長。他在本月14日的一場演講中指出,富裕國家不能再將他們的意願強加於新興經濟體國家和開發中國家,後者現在已成為全球經濟成長的主要動力。在世界銀行先行的這種“多邊主義”變化,或將對全球各經濟體之間的積極合作產生深遠影響。

中國財政部部長謝旭人在25日會後接受部分中國媒體採訪時指出,這次改革是世行歷史上第一次以提高開發中國家代表性和發言權為主要目標的一次治理結構改革,將產生示範意義。

謝旭人認為,這次改革還為進一步深化世行相關方面的改革奠定了基礎,是世行歷史上第一次以提高開發中國家代表性和發言權為主要目標的治理結構改革,有利於早日實現開發中國家和已開發國家平等分享世行代表性和發言權的目標。而這次世行在發言權和代表性方面率先實施改革,有助於推動其姊妹機構、國際貨幣基金組織份額的改革,也有助於促進國際金融機構治理框架變得更加公平與合理。

“新興經濟體”影響力提高

中國在世界銀行投票權地位的上升引起境外主流媒體普遍關注。英國路透社25日發表題為“世界銀行投票權轉移中國獲得了影響力”的文章稱,南非表示包括其在內的許多開發中國家的投票權在弱化,但投票權轉移的結果確認了中國不斷增長的全球經濟實力,“這反映了中國作為世界第三大經濟體的重要地位”。日本共同社則認為,世行的投票權基本與出資比率聯動,反映了各國對世界銀行集團旗下國際復興開發銀行運營的決定權。在中國經濟實力大幅提升、已能引領全球經濟發展的背景下,其對世行的影響力也將有所擴大。

事實上,伴隨著國力的上升,中國人已率先以個人身份在國際金融機構中扮演更重要的角色。中國人民銀行副行長朱民近也被國際貨幣基金組織卡恩正式任命為總裁特別顧問,並將成為首位擔任這一組織高層職務的中國人,於5月初正式走馬上任。而在此之前的2008年,佐利克任命前北京大學中國經濟研究中心主任林毅夫出任世行首席經濟學家兼副行長。

“世界銀行為開發中國家擴權,一方面我們注意到中國這次新增擴權是比較顯著的,我們雖然從數字上2.77%提高到4.42%,但實際上卻占到了這次向開發中國家轉移權力的一半。開發中國家這次投票權是44%到47%,一共只增加了3.13%,而中國占了1.6%多,應該說這也反映出中國在開發中國家中一直是表現非常優秀的學生。”社科院國際問題專家葉海林表示。

中國官方統計數據顯示,中國經濟2007年就超過了德國,成為世界第三大經濟體。2009年,在美國和歐盟分別出現經濟負增長的時候,中國經濟依然是全球經濟的亮點,全年實現8.7%的增長,對世界經濟成長的貢獻超過50%。

專家解析

部分分析人士認為,世行的經濟權力正在發生東移,特別是在向以中國和印度為代表的新興和開發中國家偏移,也打破了歐美長期壟斷世行發言權的格局。“多個發展中國家的權力表面上有一點擴大,雖然這個擴大與實際上現在開發中國家在全球經濟體系中所占的地位還是不夠相稱,但總算是一個進步。”葉海林表示,“這種進步也反映出,當前全球經濟格局發生了非常大的變化,開發中國家所占的權重越來越高,因而世界銀行和國際貨幣基金組織的改革,也都確實是符合國際經濟新局勢的這種趨勢,就像世行行長佐利克在講話中說的,第三世界已經是一個正在消亡的概念,開發中國家和已開發國家的經濟實力對比日趨平衡,因此世行也進行了這樣的改革。”

儘管如此,仍不乏對此次改革方案不滿者。南非財長普拉溫·戈登(Pravin Gordhan)即是其中之一,戈登表示,某些本應獲益於此次投票權轉讓的開發中國家反而投票權減少了:我們對此很失望,因為這次改革導致撒哈拉以南非洲國家的投票權被削減,儘管國際社會都承認需要保護他們。巴西財長曼特加(G uido M antega)則表示,考慮到開發中國家在世界經濟中的比重和角色,開發中國家依然沒有得到相應的投票權。“有鑒於經濟形勢的快速變化,我們至少應在2015年的會議中推出一個更具活力的公式,朝公平的投票權方向邁進。”

對此,佐利克表示,世行所有成員國已達成一致意見,在2015年繼續討論新的投票權計算方法,以保證各國之間更加均衡的投票份額。

而儘管順利實現升級,擺在中國面前的仍有頗多問題耐人尋味。“但在整個世界銀行的體系下我們通過這一次擴權,到底能夠獲得什麼,發展中國家和已開發國家在世界銀行、在國際貨幣基金組織等主要的國際金融機構當中,以後會處於什麼樣的關係,以及已開發國家為什麼這次會同意在世行中實現投票權向開發中國家轉移”,葉海林表示,這樣一個轉移到底將令中國獲得多大的利潤,實際上中國要承擔怎樣的成本,都是我們要關心的問題。

“實際上我們要看到,制度變化的細則顯示,已開發國家並不願意去順應這個形勢的改變,他們為了減緩開發中國家在包括世界銀行在內的國際金融體系中所占的分量和說話的空間,還是採取了很多手段的,其中最重要的就是擴容擴權,但是擴容擴權並不會傷害到已開發國家的否決權。”葉海林表示,世行和國際貨幣基金組織的否決權是通過的投票比率是85%,也就是說任何一個國家擁有了15%以上的投票權,就可以否決這兩個機構的任何決定。而美國在這兩個機構中占有的投票權大概分別是16%到17%,都超過了15%。這意味著,不論開發中國家怎么擴容,都不會實際傷害到美國對這兩個被西方長期操控的金融機構的控制。

世界銀行投票權排名前十國家

世界銀行發展委員會春季會議25日通過了已開發國家向開發中國家轉移投票權的改革方案,這一改革從一個側面反映了世界經濟政治版圖的變化。本次改革中,已開發國家向開發中國家共轉移了3.13個百分點的投票權。中國在世行的投票權從目前的2.77%提高到4.42%,成為世界銀行第三大股東國,僅次於美國和日本。

在改革之前,美國的表決權超過16%,由於任何重要的決議必須由85%以上的表決權決定,所以美國一個國家就可以否決任何議案。這次改革後,美國的表決權變成了15.85%,很顯然美國仍然努力保留了否決權。

但是不管怎么說,改革畢竟是一個進步。實際上,這個改革反映了當今世界政治經濟現實,是適應現實的一個改革。金融危機發生後,世界一超多強的格局沒有發生根本的變化,但已開發國家和新興經濟體的實力和影響力在發生微妙變化。已開發國家的經濟狀況變弱,資金能力下降,而新興經濟體經濟充滿活力,向世界銀行增資的能力增強。這從一個側面給世界多極化的演進做了一個註腳。更重要的是,當今世界多邊主義成為潮流,許多全球性問題,比如氣候變化、環境問題、反恐等等,都需要國際社會通力合作才能應對挑戰。(盧思彬)

世界銀行投票權排名前十國家:

名次國家改革後投票權改革前投票權1美國15.85%15.85%2日本6.84%7.62%3中國4.42%2.77%4德國4.00%4.35%5法國3.75%4.17%5英國3.75%4.17%7印度2.91%2.77%8俄羅斯2.77%2.77%8沙特2.77%2.77%10義大利2.64%2.71%

微笑。2016/5/2521:51:35