簡介

上海魯迅公園

上海魯迅公園上海魯迅公園始建於1896年,因內有國家級文物保護單位魯迅墓和魯迅紀念館而得名,是上海主要歷史文化紀念性公園和中國第一個體育公園。

魯迅公園是上海最早用沙濾水的地方。公園經百年的歷史積累和不斷改造建設,不僅保留了英國公園的公布形式,保留了南大門、飲水器等歷史景觀和紫薇等百年大樹,而且揉和了中國造園藝術,形成了上海城市公園特色,成為一座名聞遐邇的紀念性文化休息公園。

歷史

建造歷程

園址原為農田村舍,稱金家厙,清光緒二十二年(1896年),公共租界工部局越界在寶山境內劃線圍網,強行從農民手中“收買”土地,建造靶子場。其範圍東面包括今甜愛路、警察新村,南面包括復興中學,北面到大連西路,西至現公園辦公室東首。

光緒二十七年,由上海娛樂場基金會發起並提供部分資金,工部局同意在靶場附近建造一座公園,名為新娛樂場(又稱靶子場公園)。這裡原有工部局於光緒二十二年購買的56畝(3.73萬平方米)土地,從這一年開始又陸續購買土地約200畝(13.33萬平方米),使地界西到吳淞鐵路。

光緒二十八年,工部局決定採用英國風景園林專家斯德克(W。LnnesStuckey)的公園規劃設計方案,是年開始動工建設。

光緒三十年正月,工部局首任園地監督阿瑟(Mr。Athur)卸任,由園藝和植物專家蘇格蘭人麥格雷戈(D。Macgregor)接替。在麥格雷戈的主持下,加快了公園的建設。

光緒三十二年閏四月,公園局部對外國人開放,宣統元年(1909年)全面對外國人開放。

民國早期

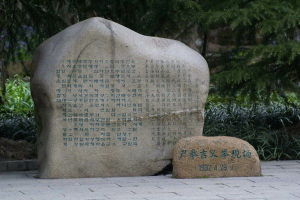

上海魯迅公園 尹奉吉義舉紀念地

上海魯迅公園 尹奉吉義舉紀念地在虹口公園邊上,建有高爾夫球場及運動場,所以於1915年5月15日至22日,在此舉行第二屆遠東運動會,1921年5月30日至6月4日又舉行了第五屆遠東運動會。

因有廣闊的體育運動場地,常被軍隊、警察作為操練和閱兵的場所,最早使用公園的是租界的準軍事組織萬國商團,上海周圍政治、軍事形勢一有風吹草動,萬國商團就入園操練。20世紀20年代各派軍閥為爭奪上海而發生混戰時,萬國商團每天清晨和傍晚入園操練達兩年之久。

民國11年(1922年)11月25日改名虹口公園,當時虹口一帶日僑較多,他們習稱虹口公園為新公園。

1932年4月29日,在虹口公園內發生了“虹口公園炸彈案”事件(日本稱“白川事件”),轟動全國乃至東亞。朝鮮抗日義士尹奉吉向主席台投擲炸彈,炸死占領軍司令白川、日本僑民居留團團長河端,炸死日本駐華公使重光葵、駐滬領事村井、占領軍軍艦隊長野村、師團長植田、領署書記官友野。此案激起了上海市民的抗日情緒。

抗戰時期

1937年“八·一三”事變後,上海(中國地界)淪陷,虹口公園全部被日軍占領,並改名為“新公園”。由於此地是日本僑民居住集中的地方,中國人很少敢去公園。原公園靶子場東南部,則被日本人改建為“日本上海神社”,用來作紀念和追悼侵華日軍戰死官兵的靈堂。

抗戰勝利後,公園即由中國政府接管,改名為“中正公園”(中正即蔣介石之名),但民間仍稱它為虹口公園。此後,國民黨軍、警多次入園進行軍事演習。民國35年1月19-20日,國民黨新六軍及第三方面軍兩次擅入公園演習,驅逐遊人,封閉園門,砍樹為炊,花壇、草地、道路損毀嚴重。

民國36年10月21-22日,市警察局機動車大隊及巡騎大隊未經允許,就將坦克3輛、裝甲車13輛和其他車輛25輛開入園內演習,造成園路、草皮多處損壞。以後雖經國民黨上海市政府及淞滬警備司令部多次發文制止,但此類事仍屢有發生。

建國後

新中國成立後,將公園和體育場分開,命名為虹口公園和虹口體育場。

魯迅1927年10月從廣州來到上海,在上海整整生活了9年,他曾多次來到虹口公園。魯迅逝世時,人們就想將虹口公園改為魯迅公園,但因為種種原因沒有成功。1956年10月,魯迅逝世二十周年時,魯迅墓從萬國公墓遷到虹口公園內。公園內建有一座江南民房風格的魯迅紀念館。1967年因來魯迅紀念館參觀人數空前,公園也一度非正式地稱為魯迅公園。

1987年經市人民政府第401次常務會議討論,1988年10月19日上海市人民代表大會常務委員會第351次會議通過,公園更名為魯迅公園,虹口體育場則重新改建,並易名為虹口足球場。

主要景觀

魯迅墓

魯迅墓

魯迅墓平台兩側墓道為石柱花廊,植紫藤、凌霄。墓地前面是一片碧綠如茵的草坪。墓碑後面從東到西,是屏風式土山,遍植香樟,山麓林緣植有櫻花、夾竹桃等樹木。

魯迅紀念亭

位於魯迅墓南端的土丘上,與墓地構成軸線。亭建於高1.38米,面積60平方米的方形平台上,方形,攢尖頂,磚木結構,面積31平方米。亭四角為毛石塊石檐柱,水磨石橫樑,杉木作椽木和檁條,上鋪望磚和青瓦。亭內毛石地坪,除東西間的走道外,四周設定了高0.45米,寬0.75米的石板凳。亭三面環水,水中植有睡蓮、荷花等水生植物,向北能遠眺墓地全景。

松竹梅區

梅園

梅園位於紀念亭東南,魯迅紀念館北部,面積8000平方米。景區里小徑曲折迂迴,地形起伏自然,中間有一片草坪,四周布置樹叢。小區南端成片栽竹,在中部和東北部的起伏地形上叢植雪松、黑松、羅漢松、白皮松,西北面植臘梅,西南面為桃花樹叢,其餘地方叢植玉蘭、桃花、櫻花等花木。整個景區曲徑清幽,紅梅翠竹,松柏常青。

友好紀念鍾

位於松竹梅區北部,於1984年慶祝中日青年友好大聯歡時建造。鐘座建在高0.6米,面積為230平方米的平台上,座高3米,為雙手高舉友好鐘的裝飾性造型。電子鐘長、寬、高均為1.8米,外圈上下兩端有約0.2米寬的缺口,使鐘體呈“中”字形。鐘座上有中日友好協會會長王震的題詞:“中日青年世代友好”。在平台上東、西、南三面設計了三組與花壇組合的景燈,景燈桿粗0.1米,黑色,燈罩為乳白色。鐘座的南面是由常綠樹木組成的綠色背景,北面和東面是草坪,並面對著開闊的湖面。

柳堤

位於公園東部,沿著河岸逶迤向南,直至魯迅紀念館,全長800餘米。北端兩側臨水,東側依牆,沿牆植高綠籬,中間穿插各種觀花觀葉植物。沿湖布置不規則點狀樹叢,其間密植夏季盛開的夾竹桃、花石榴、金桂、木芙蓉。柳堤南端有荷花池,面積約700平方米。柳堤終點的河面西折而成睡蓮池,面積270平方米,池內植有三個品種的睡蓮。

北大山

上海魯迅公園

上海魯迅公園位於園北,占地1.5萬平方米,山體長約150米,構成公園的豎向主景。山前一片面積為3000多平方米的緩坡草坪,滿山蒼翠,層林疊嶂。主峰位於大山東側,高22米,上有一面積約100平方米的平台。主峰西側為次峰,高約20米,峰南有瀑布順黃石疊砌的山坡傾瀉而下,注入小池。次峰西南側為高12米的配峰,峰南的緩坡上有圓形玉蘭亭,鋼筋混凝土結構,面積17平方米,亭四周均植白玉蘭。亭旁山體橫斷成狹谷,一條山徑穿越其中,兩邊垂掛黃馨。

大湖雙島

全園有3.44萬平方米的水面,主體是一個面積約2萬平方米的大湖。以大湖為中心,從北向南散布池沼、溪流,水體有分有聚,有動有靜,縱貫全園,連成一個完整的水系。大湖中對峙大小兩島。小島位於東側,面積約700平方米,有橋與柳堤連線;島上遍植棕櫚,桔樹蔥鬱,具有鮮明的南國風味,故稱海南島。大島位於西側,面積3000餘平方米,名湖心島;島上地形起伏,密植觀葉、觀花、觀形樹木,是觀賞植物景觀和季相變化的主要景點。

水邊長廊

上海魯迅公園 水邊長廊

上海魯迅公園 水邊長廊位於大湖東北,大山之南,是集亭、台、廊於一體的一組建築,均為鋼筋混凝土結構,綠色仿琉璃瓦頂,總面積600平方米。最西端是一隻面積為20平方米的四角攢尖亭,以20餘米的臨岸曲徑與一座面積為70平方米的長方形遊廊聯結。廊三面開敞,局部用扁鐵作裝飾性分隔,一面為牆,牆面上鑲嵌一幅瓷磚的江南水鄉風景畫。廊南三層台階下是臨水平台,廊北一層台階下,又有另一座面積約100平方米的臨水平台,台前水池裡植睡蓮,東面是噴泉,東南角有一組台階式瀑布。遊廊東頭有一座棚架與之垂直相交,棚架上攀木香。再經過曲折的走廊,進入最後一隻長方形亭,亭南有汀步可達北平台。

百鳥山

北大山的余脈向南綿延成百鳥山,占地約7000平方米,貫穿於公園北區中部。山高9米,在起伏的山丘上散點黃石,密植紅葉李、櫻花、海棠等特色樹種。

立鶴亭

位於百鳥山西南,鋼筋混凝土仿木結構,六角重檐,攢尖頂,脊端翹起,兩層檐之間有裝飾性花窗,亭頂置高0.6米的立鶴,面積19平方米。亭周圍疊砌黃石,小道上下盤繞迴旋。

綠化種植

早期綠化風格

上海魯迅公園

上海魯迅公園草坪旁有玫瑰園,園中立玫瑰亭。園西有一片面積約為全園總面積三分之一的大草坪,北部邊界設有一個半圓形的花園,中置日晷,花園前有睡蓮池。

民國9年前後,在園內挖小溪、池塘,初步形成水系。池內植水生植物,小溪狹處有木橋,寬闊處設淺灘,灘上植燈芯草、蓑花草和其他禾本科植物。園內綠化布局也作了較大的調整。

民國12年草花園在音樂台附近落成,園內種植各種草花和溫室盆栽花卉,園兩邊的花壇上,有75種大理花、矮牽牛花、金魚草和菊花。

民國22年在公園北端建亭狀紫藤棚,南部築大假山,溪上建兩座平橋,湖邊砌了駁岸,在大門內築圓形大花壇。直到解放初期,園內景觀再沒有重大的變化。

現有綠化設施

上海魯迅公園

上海魯迅公園1956年的公園擴建和改造的總體布置是以魯迅墓和紀念館為主體,保留幾片大草坪,形成疏朗開闊的空間,適當配置少量園林建築,並以道路、湖池、樹叢、山丘構成一個有機的整體。此後,魯迅公園又進行了一些布局調整。

公園現有的布局是在原來的英國自然風景園的基礎上改建的,植物配置符合上海地區氣候溫和濕潤,四季分明的特點。園路側安排了大面積緩坡草坪,草坪邊緣點綴孤植樹、樹群和自然式花境,同時還採用草地緩坡接水的方法來處理水岸關係,使之過渡自然。

因為存在工業污染,土壤立地條件較差,植物一般選擇對土壤要求不高、養護粗放、抗逆性較強的樹種,通過合理、簡潔、精巧的配置,形成整齊的群體效果。如圍牆邊用珊瑚樹植成高綠籬加以遮蔽,防護林一般選用水杉並適當密植。

園路兩側或疏林廣場一般選用生長較快、遮蔭面積較大的懸鈴木、香樟等,在道路分叉或轉彎拐角處用蚊母樹、胡頹子、海桐等遮擋視線。湖岸邊叢植夾竹桃,各類觀花、觀葉、觀果樹木也採用群植形式。

環繞各功能區的大草坪邊緣、建築物旁及園路的主要交匯處,重點布置花壇或以櫻花為主的開花小喬木、低矮花灌木,以取得較為清晰、鮮明的景觀效果。以各類海棠、桃花輔以櫻花為春季觀花植物;石榴、紫木槿為夏季觀花植物;桂花、火棘為秋季觀花、觀果植物;石楠、青楓為春秋觀葉植物;臘梅為冬季觀花植物。木香、紫藤、薔薇、黃馨為空間垂直綠化及水岸、山石、護坡植物;以麥冬為主,輔以鳶尾、石蒜、石菖蒲、萱草等為主要草本地被植物;水生植物以睡蓮、荷花為主。全園種植喬灌木167種17805株,喬木與灌木之比1∶1.97,常綠樹與落葉樹之比1∶0.66。

公園西北部沿圍牆有苗圃,占地9.45畝(6300平方米),建有溫室兩座,面積566平方米。每年生產各類花卉60多種10萬餘株,以供公園花壇的四季用花。

服務設施

兒童樂園

上海魯迅公園

上海魯迅公園位於公園大門西側,占地4900平方米。80年代前,僅有吊環、攀登架等10餘種常規活動項目。1988年重新進行規劃改造,建造了機器人滑梯、哈哈瞭望台、電話攀登架、宇宙飛船、小鹿轉椅等遊樂設施。在兒童樂園西側安裝了大型現代遊藝機飛艇,東側原電船更新為光電打靶。

划船項目

始於1965年,當時主要是木製手划船,以後改為鐵制,1986年起逐步增加了電動遊艇,現有33隻,年接待遊人30萬人次。在兒童樂園前的水池中設有飄飄船、碰碰船等。始於30年代的垂釣活動曾一度中斷,1987年又恢復了這項活動。

售品部

公園有4個售品部,面積367平方米,分別設在大門服務區、遊樂活動區、紀念瞻仰區和風景遊覽區。大門口的2號售品部與市牛奶公司第二牧場聯營後,以乳製品為特色,供應品種近百種,還附設了專供乳製品特色飲料的咖啡館。

綜合性餐廳

位於兒童樂園北面,磚木結構,面積1624平方米。

攝影部

位於餐廳之南,面積32平方米,並在主要景點設立了2個服務點。1989年與上海感光膠片廠協作,在兒童樂園東側圍牆處新建面積67平方米的感光快衝經營門市部。

綜合服務部

位於大門西側,面積400平方米,供應各種商品,並設有鮮切花專櫃。工藝品經營部位於大門東側,面積162平方米,經營各種工藝品和旅遊紀念品,並在園內設了4個銷售點。

體育活動

魯迅公園原是一個以體育活動為主的綜合性公園,在民國24年江灣體育場建成以前,是上海最主要的體育活動場所。公園在局部開放時就設有網球場,不久陸續增設曲棍球、草地滾木球、高爾夫球、板球、足球、壘球等球場。

宣統二年入園打高爾夫球的有5845人次,還有高爾夫球以外的其他球類比賽共742場。民國3年,共有3.29萬多人次來園參加各類運動,占年遊人量的18.5%。

民國4年,以規銀1627.05兩建造了一條寬18英尺(5.49米)的運動跑道。東亞運動會的前身遠東運動會於抗日戰爭前在上海舉辦過三屆,其中民國4年的第二屆和民國10年的第五屆都在虹口公園舉行。民國10年還舉辦了上海日本體育協會田徑運動會。

民國11年,在園西北建造了混凝土結構的露天游泳池,池長53.34米,寬22.86米,耗資規銀2.35萬兩。此後,又陸續在游泳池周圍增添了更衣室、休息棚、淋浴和消毒設備等附屬設施。民國13年參加各項運動的人數增加到4.55萬多人次,約為年遊人量的30%。民國16年,建造了移動式木架看台,可容納5000名觀眾。

到民國21年,公園有足球場2個、草地滾木球場4個、草地網球場83個、硬地網球場5個、九穴高爾夫球場1個。

民國22年開展了運動節活動,全年共有5.19萬多人次參加這項運動。共舉辦20次小型運動會,僅足球、曲棍球的正式比賽就有405場,民國23~25年間,上海和日本城市的兩次棒球比賽、美國與日本的職業棒球賽等也在虹口公園舉行。

民國30年底,日軍占領公共租界後,公園的體育活動逐步減少。1951年建虹口體育場,從此結束虹口公園體育活動的歷史。

改造工程

上海魯迅公園

上海魯迅公園建成後的百年中,公園的面積發生過多次重大變化。光緒三十二年公園局部開放時,位置在今公園和虹口體育場南部,面積為250.92畝(16.73萬平方米)。民國11年在擴展到299.21畝(19.95萬平方米)之後,又逐步有所減少。

民國32年,汪偽政府將園東部原租界萬國商團靶場等用地劃入園內,使全園面積達318.08畝(21.21萬平方米)。

1951年4月,上海市人民政府決定建虹口體育場,從公園西部劃出146.3畝(9.75萬平方米),全園面積減少為168畝(11.2萬平方米)。

1956年是魯迅逝世20周年、誕辰75周年,經中共中央批准,上海市人民委員會決定將魯迅墓從萬國公墓遷葬於虹口公園,公園地界向北擴展。工程於是年7月動工,當年10月竣工,總投資87.7萬元。1956年10月14日魯迅靈柩遷葬於虹口公園,並舉行墓前魯迅塑像揭幕儀式,10月25日遷墓工作全部完成,公園向公眾開放。

1958年下半年又著手進行公園擴建改造工程。

1959年6月,虹口區人民委員會發動社會各界來園參加挖湖堆山的義務勞動,累計達15萬人次。至是年底,共挖土5萬立方米,形成了一個面積約1.6萬平方米、最深處為3米的湖,堆起了一座占地約4000平方米、高約22米的土山。此外,在魯迅紀念館北部的百花園中挖了一個面積約50平方米的水池,四面堆砌太湖石,池中設汀步。

1960-1964年,先後在魯迅墓園和擴建部分全面調整綠化布局;在湖西側的百鳥山上壘石,建立鶴亭、鳥房;大土山西南疊石3600噸,築水簾洞,後又拆除洞體改為瀑布。1956年和1960年的改造工程先後將北部共209.1畝(13.94萬平方米)劃入公園,使園界北抵大連西路,全園面積達到377.1畝(25.14萬平方米)。此後仍有少量增減,到1995年全園面積為22.33萬平方米。

“文化大革命”期間,公園大門屏障式樹叢被廢而改成林蔭大道,牡丹亭、音樂台、喇叭廳等被拆除,加上在園內到處挖掘防空洞,使不少景觀大為遜色。在這十年間,改建了兒童園和北大門,五曲橋改建為拱橋,在原喇叭廳處建造了四角亭,將竹亭長廊拆除而建造跳傘塔,在湖北岸山腳下新建了水邊長廊等。

1978年以後,將茶室改建為“百花餐廳”,拆除閱覽室建“藝苑”展覽館,拆除跳傘塔建兒童大型電動遊樂設施,新建船塢300平方米,改建了柳堤。

1985年因大連西路拓寬而占用公園土地1612平方米,大山北端山體須削去一小段,為此又重整地形,築環山路,山腳重新駁石,圍牆改建成鋼結構的透牆。

2013年8月28日起,魯迅公園開始閉園改造,預計工期一年。為服務周邊居民,園方將留出南部2萬平方米綠地繼續開放。

遊覽指南

上海魯迅公園

上海魯迅公園 開放時間:9:00-16:00

門票:魯迅紀念館:成人9元,學生6元。

交通:上海市內明珠線虹口足球場站、18、52、139、939、機場四線魯迅公園終點站,70、97、597路多倫路終點站,854、虹川專線甜愛路終點站,途經虹口體育場的有51、101、502、508、531、537、541、942路、旅遊10號線,途經大連西路(上海外國語大學)的有79、222、529、937、853、875路,途經四川北路(多倫路)的有21、47、592、848、863路等可以到達魯迅公園。