概況

【作品名稱】鷓鴣天·暗淡輕黃體性柔【創作年代】宋

【作者姓名】李清照

【作品體裁】詞

原文

鷓鴣天·暗淡輕黃體性柔

鷓鴣天·暗淡輕黃體性柔梅定妒,菊應羞。畫欄開處冠中秋。騷人可煞無情思,何事當年不見收。

注釋

⑴鷓鴣天:詞牌名。⑵“畫闌”句:化用李賀《金銅仙人辭漢歌》的“畫欄桂樹懸秋香”之句意,謂桂花為中秋時節首屈一指的花木。

⑶“騷人”二句:取意於陳與義《清平樂·木犀》的“楚人未識孤妍,《離騷》遺恨千年”之句意。“騷人”、“楚人”均指屈原。可煞:疑問詞,猶可是。情思:情意。何事:為何。此二句意謂《離騷》多載花木名稱而未及桂花。

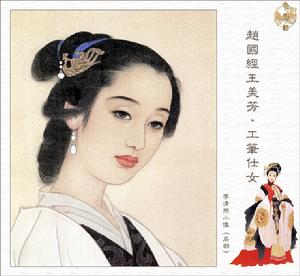

作者

李清照

李清照李清照(1084-約1151)宋代女詞人。號易安居士,齊州章丘(今屬山東)人。父李格非為當時著名學者,夫趙明誠為金石考據家。早期生活優裕,與明誠共同致力於書畫金石的蒐集整理。金兵入據中原,流寓南方,明誠病死,境遇孤苦。所作詞,前期多寫其悠閒生活,後期多悲嘆身世,情調感傷,有的也流露出對中原的懷念。形式上善用白描手法,自辟途徑,語言清麗。論詞強調協律,崇尚典雅、情致,提出詞“別是一家”之說,反對以作詩文之法作詞。並能詩,留存不多,部分篇章感時詠史,情辭慷慨,與其詞風不同。有《易安居士文集》、《易安詞》,已散佚。後人有《漱玉詞》輯本。今人有《李清照集校注》。

賞析

賞析一

這首《鷓鴣天》詞是一篇盛讚桂花的作品。在李清照詞中,詠花之作很多,但推崇某花為第一流者還僅此一篇。它與《攤破浣溪沙》同為作者與丈夫居住青州時的作品。作為供觀賞的花卉,艷麗的色彩是惹人喜愛的一個重要原因。此篇的上片正是抓住桂花“色”的特點來寫的。“暗淡輕黃體性柔”,“暗”“淡”“輕”三字是形容桂花的色是暗黃、淡黃、輕黃。“體性柔”說這種花的花身和性質。

“情疏跡遠只香留。”這種樹多生於深山中,宋之問詩:“為問山東桂,無人何自芳。”李白詩:“安知南山桂,綠葉垂芳根。”所以對人來說是跡遠而情疏的,可是它的香卻不因此而有所減少。

“何須淺碧深紅色,自是花中第一流。”作者以為,淺碧、深紅在諸顏色中堪稱美妙,然而,這些美妙的顏色,對於桂花來說,卻是無須添加的。因為它濃郁的香氣,溫雅的體性已足使她成為第一流的名花,顏色淡一點又有什麼要緊呢?

上片圍繞“色”與“香”的矛盾展開形象化的議論,生動地表現了作者的美學觀點。對於“花”這個具體的審美對象來說,“色”屬於外在美的範疇,“味”屬於內在美的範疇,作者以為色淡味香的桂花“自是花中第一流”,足見作者對於內在美是很推崇的。

下片的“梅定妒,菊應羞,畫欄開處冠中秋”,是緊承上一片的意思寫的。梅花,雖然開在早春,開在百花之前,而且姿容秀麗,儀態萬千。但是,面對著“暗淡輕黃體性柔”的桂花,她卻不能不生嫉妒之意;菊花,雖然開在深秋,獨放百花之後,而且清雅秀美,幽香襲人,但面對著“情疏跡遠只香留”的桂花,她也不能不掩飾羞愧之容。於是,正值中秋八月開放的桂花便理所當然地成為花中之冠了。

“騷人可煞無情思,何事當年不見收。”“騷人”指的是屈原。屈原的《離騷》上多載草木名稱,獨獨不見桂花。宋代的陳與義在《清平樂·詠桂》中說:“楚人未識孤妍,《離騷》遺恨千年。”意思和此詞大體上是一致的,皆以屈原的不收桂花入《離騷》為憾事,以為這是屈原情思不足的緣故。

就全篇來說,這首詞的筆法是很巧妙的。全詞自始至終都象是為桂花鳴不平,實際上是在抒發自己的幽怨之情。

詞中正面描寫桂花的,只有開頭兩句。僅此兩句便把桂花的顏色、光澤、性格、韻味都寫盡了,為後面替桂花“鳴冤”、“正名”做好了鋪墊。

作者之所以推崇桂花為第一流的花朵,是因為她十分注重桂花的內在美,十分欣賞桂花的色淡味香,體性溫雅。所謂“何須淺碧深紅色”,言外之意是,只要味香性柔,無須淺碧深紅;如果徒有“淺碧深紅”便不能列為花中第一流。為了推崇桂花,作者甚至讓梅花生妒,使菊花含羞。其實,作者的詠梅、詠菊之作是不少的,這兩種花,論顏色,論風韻,確實不在桂花之下,她們的“妒”和“羞”恐怕還是因為她們沒有桂花那樣濃郁的芳香吧?最後,作者更直接談及詠桂與情思的關係,她以非凡的藝術家的膽量和勇氣指責屈原的當年不收桂花入《離騷》是“情思”不夠的緣故。至此,作者既為桂花“正”了“名”,又抒發了自己的一懷幽情。實際上,那“暗淡輕黃體性柔,情疏跡遠只香留”的桂花,正是作者傲視塵俗,亂世挺拔的正直性格的寫照。

賞析二

這首《鷓鴣天》是一首詠桂詞,風格獨特,頗得宋詩之風,即以議論入詞,托物抒懷。“暗淡輕黃體性柔,情疏跡遠只香留。”這十四字形神兼備,寫出了桂花的獨特風韻。前句重賦“色”,兼及體性;後句重詠懷,突出“香”字。桂有三種,白者名銀桂,黃者名金桂,紅者名丹桂。常生於高山之上,冬夏常青,以同類為林,間無雜樹。 又秋天開花者為多,其花香味濃郁。“暗淡”、“輕黃”二詞,說明桂花不以明亮炫目的光澤和禾農艷嬌媚的顏色取悅於人。雖色淡光暗,卻秉性溫雅柔和,自有情懷疏淡,遠跡深山,唯將濃郁的芳香常飄人間。

以下轉入議論。“何須淺碧深紅色,自是花中第一流。”反映了清照的審美觀,她認為品格的美、內的美尤為重要。“何須”二字,把僅以“色”美取勝的群花一筆盪開,而推出色淡香濃、跡遠品高的桂花,大書特書。“自是花中第一流”為第一層議論。

“梅定妨,菊應羞,畫欄開處冠中秋。”為第二層議論。連清照一生酷愛的梅花“暗淡輕黃體性柔”的桂花面前,也不能不油然而生忌妒之意。而作者頗為稱許的菊花也只能掩面含羞,自嘆弗如。接著又從節令上著眼,稱桂花為中秋時節的花中之冠。“騷人可煞無情思,何事當年不見收”,為第三層議論。傳說屈原當年作《離騷》,遍收名花珍卉,以喻君子修身美德,唯獨桂花不其列。清照很為桂花抱屈,因而毫不客氣地批評了這位先賢,說他情思不足,竟把香冠中秋的桂花給遺漏了,實乃一大遺恨。

這首詞以群花作襯,以梅花作比,展開三層議論,形象地表達了詞人對桂花的由衷讚美。桂花貌不出眾,色不誘人,但卻“暗淡輕黃”、“情疏跡遠”而又馥香自芳,這正是詞人品格的寫照。這首詞顯示了詞人卓而不群的審美品味,值得用心玩味。

賞析三

朱德才:詠物詩詞一般以詠物抒情為主,絕少議論。李清照的這首詠桂詞一反傳統,以議論入詞,又托物抒懷。詠物既不乏形象,議論也能充滿詩意,堪稱別開生面。“暗淡輕黃體性柔,情疏跡遠只香留。”短短十四字卻形神兼備,寫出了桂花的獨特風韻。上句重在賦“色”,兼及體性;下句重在詠懷,突出“香”字。據有關記載,桂樹花白者名銀桂,黃者名金桂,紅者為丹桂。它常生於高山之上,冬夏常青,以同類為林,間無雜樹。又秋天開花者為多,其花香味濃郁。色黃而冠之以“輕”,再加上“暗淡”二字,說明她不以明亮炫目的光澤和穠艷嬌媚的顏色取悅於人。雖色淡光暗,卻秉性溫雅柔和,像一位恬靜的淑女,自有其獨特的動人風韻。令人愛慕不已。她又情懷疏淡,遠跡深山,惟將濃郁的芳香常飄人間,猶如一位隱居的君子,以其高尚的德行情操,贏得了世人的敬佩。首二句詠物,以下轉入議論。“何須淺碧深紅色,自是花中第一流。”反映了清照的審美觀,她認為品格的美、內的美尤為重要。“何須”二字,把僅以“色”美取勝的群花一筆盪開,而推出色淡香濃、跡遠品高的桂花,大書特書。“自是花中第一流”為第一層議論。

“梅定妒,菊應羞,畫欄開處冠中秋。”為第二層議論。連清照一生酷愛的梅花“暗淡輕黃體性柔”的桂花面前,也不能不油然而生忌妒之意。而作者頗為稱許的菊花也只能掩面含羞,自嘆弗如。接著又從節令上著眼,稱桂花為中秋時節的花中之冠。

“騷人可煞無情思,何事當年不見收”,為第三層議論。傳說屈原當年作《離騷》,遍收名花珍卉,以喻君子修身美德,唯獨桂花不其列。清照很為桂花抱屈,因而毫不客氣地批評了這位先賢,說他情思不足,竟把香冠中秋的桂花給遺漏了,實乃一大遺恨。陳與義在《清平樂》中說:“楚人未識孤妍,《離騷》遺恨千年。”意思和此詞大體上是一致的,皆以屈原的不收桂花入《離騷》為憾事,以為這是屈原情思不足的緣故。

李清照的這首詠物詞詠物而不滯於物。草間或以群花作比,或以梅菊陪襯,或評騭古人,從多層次的議論中,形象地展現了她那超塵脫俗的美學觀點和對桂花由衷的讚美和崇敬。桂花貌不出眾,色不誘人,但卻“暗淡輕黃”、“情疏跡遠”而又馥香自芳,這正是詞人品格的寫照。這首詞顯示了詞人卓爾不群的審美品味,值得用心玩味。

詞牌

《鷓鴣天》,詞牌名。又名《思佳客》、《思越人》、《剪朝霞》、《驪歌一疊》。雙調,五十五字,押平聲韻。前後片各三平韻,前片第三、四句與過片三言兩句多作對偶。全詞實由七絕兩首合併而成;惟後闋換頭,改第一句為三字兩句。通體平仄,除後闋首、次兩句有一定,及前闋首尾,後闋末句之第三字不能移易外,余均與七絕相通。但應仄起,不得用平起。且,詞的上闋第三、四句和下闋兩個三句一般宜對仗。 《鷓鴣天》也是曲牌名。南曲仙呂宮、北曲大石調都有。字句格律都與詞牌相同。北曲用作小令,或用於套曲。南曲列為“引子”,多用於傳奇劇的結尾處。格律

中仄平平中仄平(韻),中平中仄仄平平(韻)。

中平中仄平平仄,

中仄平平中仄平(韻)

平仄仄,仄平平(韻)

中平中仄仄平平(韻)。

中平中仄平平仄,

中仄平平中仄平(韻)。

輯評

一、蔣哲倫《讀〈鶴鴿天〉》:《漱玉詞》向以白描見長,而本篇卻以議論取勝。但成功的經驗不在於理性的思辨,而仍歸於形象的辨析和強烈主觀感情色彩,且二者的基礎和出發點都離不開形象的描繪,也就是說,如果沒有第一、二句對桂花外形特質的成功的描繪,為全詞的議論奠定基礎,那么,由此生髮出來的議論,無論是正面的品評,還是側面的比襯,或是無理的質問,都成了無根之木,無源之水。至於議論或發問更不帶絲毫的書卷氣或頭巾氣,這樣方能妙趣橫生,令人嘆服。王國維在《人間詞話》中評論溫庭筠和韋莊的詞曾說過:“‘畫屏金鷓鴣’,飛卿語也,其詞品似之”,又說:“‘弦上黃鶯語’,端己語也,其詞品似之”,今試仿其語曰:“‘何須淺碧輕紅二、朱德才:詠物詩詞一般以詠物抒情為主,絕少議論。李清照的這首詠桂詞一反傳統,以議論入詞,又托物抒懷。詠物既不乏形象,議論也能充滿詩意,堪稱別開生面。“暗淡輕黃體性柔,情疏跡遠只香留。”短短十四字卻形神兼備,寫出了桂花的獨特風韻。上句重在賦“色”,兼及體性;下句重在詠懷,突出“香”字。據有關記載,桂樹花白者名銀桂,黃者名金桂,紅者為丹桂。它常生於高山之上,冬夏常青,以同類為林,間無雜樹。又秋天開花者為多,其花香味濃郁。色黃而冠之以“輕”,再加上“暗淡”二字,說明她不以明亮炫目的光澤和穠艷嬌媚的顏色取悅於人。雖色淡光暗,卻秉性溫雅柔和,像一位恬靜的淑女,自有其獨特的動人風韻。令人愛慕不已。她又情懷疏淡,遠跡深山,惟將濃郁的芳香常飄人間,猶如一位隱居的君子,以其高尚的德行情操,贏得了世人的敬佩。李清照的這首詠物詞詠物而不滯於物。草間或以群花作比,或以梅菊陪襯,或評騭古人,從多層次的議論中,形象地展現了她那超塵脫俗的美學觀點和對桂花由衷的讚美和崇敬。那么,李清照何以對貌不出眾、色不誘人的桂花如此推崇備至呢?言為心聲,其中自有特定的情懷寓焉。由於北宋末年黨爭的牽累,李清照的公公趙挺之死後,她曾隨丈夫趙明誠屏居鄉里約一年之久。擺脫了官場上的鈎心鬥角,離開了都市的喧囂紛擾,歸來堂上悉心研玩金石書畫,易安室中暢懷對飲、唱和嬉戲。給他們的隱退生活帶來了蓬勃的生機和無窮的樂趣。他們攻讀而忘名,自樂而遠利,雙雙沉醉於美好、和諧的藝術天地中。此情此境,和桂花那種“暗淡輕黃”、“情疏跡遠”、但求馥香自芳的韻致是何等的相似啊!

三、湯高才:……“暗淡輕黃體性柔,情疏跡遠只香留。”寥寥十四字,為桂花傳神寫照。表現了三秋桂子的獨特風韻。桂樹,秋季開花,花簇生於葉腋,蕊小不顯。“暗淡輕黃”,寫桂花不以明艷照人的光彩和濃麗嬌媚的顏色取悅於人。然而,它秉性淡雅溫柔,像一位恬靜的淑女,自有其動人之處。“情疏跡遠”,寫桂樹生高山而獨秀、無雜樹而成林的特性,不過,詞人把桂花人格化了,讚美她情懷疏淡,遠跡深山,惟將濃郁的芳香長留人間。從“詠物”來說,這開頭兩句寫桂花,可說是達到了形神兼備的藝術境界。更妙的是,這兩句看是詠桂花,又似詠人,似在歌頌一種內在的精神的美,語意蘊藉,耐人尋味。

四、孫崇恩《李清照詩詞選》:上闋詠物抒懷。首二句寫桂花的顏色姿質,讚美它淡雅、高潔、柔和的品性,形神兼備,獨有風韻;接著議論抒情,直言桂花不需群花那樣的“色”美,亦“自是花中第一流”。下闋深入一層讚美桂花為群芳之冠,先從節令上看,以梅菊襯比,桂花為中秋之冠;結尾評議屈原多以珍貴花草喻君子美德,惟獨未寫桂花之美引為憾事,再度突出桂花的高雅。全詞詠物不滯於物,或以群花作比,或以梅菊襯比,或評騭古人,層層議論,連連抒懷,步步宕開,議中含情,情中見意,情調激揚,氣勢豪放,表現了女詞人重內在美、素質美和崇尚淡雅高潔的情懷。

五、劉瑜《李清照詞欣賞》:……“暗淡”,它生得不像其他花卉那樣鮮艷、明麗;“輕黃”,不像其他花卉那樣媚人眼目。它似乎沒有超然的容顏。“體性柔”,體質柔弱,性格和順。寫出桂花沒有綽約妖燒的風姿,並不惹人注目。“情疏”,這是移情於花,花是沒有情感的,這是指花朵衰萎了,人們對它的感情疏遠了。“跡遠”,蹤跡遠離了,或消失了。此句是說桂花凋謝了,人們對它的感情疏遠淡薄了,它的蹤跡遠離了,或者消失了,但濃郁的馨香依然存在。它的姿容普普通通,但是卻流芳於世,這種特質,是群芳所無法比擬的。作者認為,這正是桂花卓然逸群之處……易安此詞結句為議淪,通過議論讚美桂花,使主題深化,並餘音繞樑,耐人咀嚼,意味深遠。此詞並非僅詠桂花,而寄託遙邃。誠如沈祥龍云:“詠物之作,在借物以寓性情,凡身世之感,君國之憂,隱然蘊於其內,斯寄託遙深,非沾沾焉詠一物矣。”此詞,易安也以“第一流”、“冠中秋”的桂花自喻自勉。“端莊其品”、“清麗其詞”的李清照自然是人中“第一流”的女傑了。