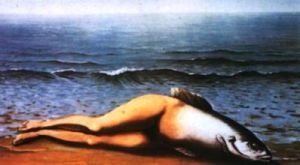

【類別】油畫 、 名畫

【年代】1934年

【作者】雷尼·馬格里特

【規格】73.5×116厘米

【屬地】現歸私人收藏

簡介

1934年,馬格里特閱讀奧地利小說家卡夫卡(1883~1924)的一本名著《變形記》(1915年作),受到書中所述景象的啟迪,繪成了這一幅《集體發明物》。馬格里特愛畫大海,又富幻想。畫上這條半人半魚與以往常被人幻想地描繪的“美人魚”正好在形象上倒置了,不是上身為美人,而是下身為女人形。他幽默地根據卡夫卡的小說描寫,來一種突兀的轉換,以表明它雖不是民間神話所常出現的樣子,但也是一種幻想物。幻想,是人類生活的享受,也是一種權利,故畫家怪誕地題名為《集體發明物》。由於他的藝術構思多變,人稱他為“魔幻現實主義畫家”。馬格里特曾在布萊敦主編的刊物上發表一種觀點:認為物體的形象與物體的名稱之間不存在確定的或不可轉移的關係。樹葉,也可完全用大炮的形象來代替。繪畫就是為了打破人們日常習慣中的參照系。

當西歐達達派處於困境時,1924年法國巴黎開始了超現實主義的藝術運動。“超現實主義”這個名稱最早由現代派詩人阿波里奈爾提出來的。1917年,他把自己的劇本《蒂麗西亞的乳房》和迪亞捷列夫的芭蕾舞《炫示》稱為“超現實主義”,後來又有羅馬尼亞裔的法國詩人安德烈·布萊敦、艾呂雅等人在文學評論上大肆宣揚。布萊敦本是一名醫生,還在巴黎心理與外科學院學醫時,就崇拜弗洛伊德的精神分析理論。他認為詩人和藝術家所表現的夢幻和潛意識,是屬於另一個世界的現實,人在那個世界裡才能擺脫一切約束,最率直地顯示人的純真。他主張超現實主義藝術就應表現這種“純真”,它“不受理性的任何控制”,也可以“擺脫所有審美或道德的偏見”。

超現實主義運動共發表過三個“宣言”。1928年的《超現實主義與繪畫》一文,可算是美術上的“宣言”。其後的理論讀物被接連地推出,如1932年出版的《連通器》,1937年創刊的超現實主義雜誌《米諾托》(Minotaure;由詩人布萊敦主編),等等。第二次世界大戰開始,布萊敦去美國,在那裡與馬塞爾·杜桑、恩斯特等畫家聯合辦起了超現實主義雜誌《VVV》。戰後,超現實主義的藝術火焰又在巴黎熊熊燃起,至1947年,組織了一次超現實主義國際性展覽,聲勢很大。從20年代的阿普、恩斯特等人,到40年代的馬格里特、米羅、薩爾瓦多·達利等,超現實主義美術已延續了第二至第三代。比利時畫家雷尼·馬格里特,也是一位構思奇特的超現實主義畫家之一。