《逝者如斯未嘗往》

《逝者如斯未嘗往》基本資料

作者: 陳遠 著

出 版 社: 陝西師範大學出版社

出版時間: 2007-3-1

字數: 192000

版次: 1

頁數: 217

印刷時間: 2007/03/01

紙張: 膠版紙

I S B N : 9787561337073

包裝: 平裝

內容簡介

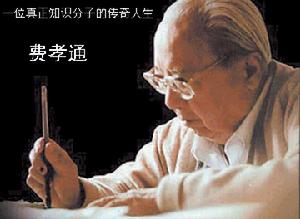

我們生活在一個沒有大師的時代。撫去歷史的煙塵,遙望那一個個即將或已經遠去的背景。回望一段歷史,尋覓大師的身影。在他們身後的歷史中,他們也許被遮蔽了。但是,他們的成就與輝煌卻直至今日仍然熠熠生輝。他們學貫中西,他們個性張揚,他們以中華崛起為已任,他們以教書育人為天職。他們大氣磅礴,他們情感充溢,他們是一個個歷史的坐標,他們是中國文化的脊樑。逝者如斯未嘗往,大師漸行漸遠,我們這個時代還有什麼?

精彩書摘

歷史常常誕生於偶然之間,

《逝者如斯未嘗往》

《逝者如斯未嘗往》《辛丑條約》簽訂以後,梁誠有一次往見美國國務卿海約翰,談話中這位美國的國務卿無意說出了“賠款原屬過多”,長於涉外的駐美公使當然不會錯過良機。於是,梁誠一方面要求美方帶頭核減賠款數目,一方面又急報中國政府,建議向美交涉要求美方退還多餘的款項。如何使美方把落入口袋中的銀子再掏出來返還中國,梁公使想必大費心思。及至1907年12月3日,事情終於有了眉目,美國總統在國會宣布“我國宜實力援助中國厲行教育,使此繁眾之國度能漸漸融洽於今世之文化。援助之法,宜將庚子賠款退贈一半,俾中國政府得遣學生來美留學。”翌年12月31日美國國務卿路提正式通知其駐華公使柔克義:總統於1908年12月28日的實施法令種植事賠款從1909年1月1日開始。這一段曲折,便是被老一代清華人稱之為“國恥紀念碑”的“遊美學務處”的由來。

今年(2003)3月份,我曾到清華校史專家黃延復先生家中與先生進行過一番關於梅貽琦校長的對話,那篇對話最初經我整理,殊不盡人意,後來硬著頭皮令黃老審閱,黃老不辭勞苦,又經一番加工,幾近重新寫過,遂使文章文采斐然,此亦見黃老治學行文的嚴謹。那篇文章後來發表在我供職的《中國產經新聞》,隨後我即因報社操作的不規範而離開報社,賦閒在家。其時,黃老以其多年研究清華校史的大著見贈。《圖說老清華》即為其中之一。

賦閒在家,除了抓緊時間另覓飯轍,更免不了讀書自遣。黃老的幾本大著伴我度過大半無聊的時光。《圖說老清華》以清華的校史為綱,借圖片描繪老清華的輪廓,對於像我這樣一個“愛讀書不求甚解”的人來說,在讀圖的過程中遙想清華的故事,自然是最愜意的事。

清華前期人物,周詒春自然不可不提。周是清華學堂改稱學校之後的第一任副校長,在首任校長唐國安卸任之後順利接任。任職期間,於清華建樹頗多:硬體如四大建築(大禮堂、科學館、圖書館、體育館)的興建,軟體如“人格教育”和“三育並舉”的倡導,均為可圈可點之事。而尤為不可不提者,則是1916年他呈文外交部,請“逐步擴充學校,設立大學部”,此為清華成為中國獨立教育事業之開端,在清華校史上可謂濃章重彩。周的呈文以行楷書之,洋洋數頁,塗抹修改之處頗為不少,可見周校長擘畫清華藍圖之心血。據黃老統計,在1959年公布的中科院學部委員中,這一時期的學生達28人之多,其中有曾任浙江大學校長的氣象學家竺可楨、曾任北京大學校長的人口學家馬寅初、困惑的大匠梁思成以及哲學家金岳霖,等等。

早年的甲所與乙所為校長住宅,簡陋而古樸,與我當時所居住的小房子幾近相同。所不同者,當然是前者寬敞許多。這一時期梅貽琦已學成回國,在清華出任教務

《逝者如斯未嘗往》

《逝者如斯未嘗往》這一時期的教師合影看上去也頗具意味,譬如1921年的教師群體:國文部的梁啓超諸人一律長袍馬褂,而其他各部則均為西服革履。遙想這一群風流人物行走於清華園的情況,令人忍俊不禁。服飾的不同,其實代表了文化取向上的不同,這也從一個側面體現了那個時代的文化多元性。

國學研究院也是在這一時期得以成立。王國維、梁啓超、陳寅恪、趙元任四位各具姿態,可謂天作之合。而吳宓則是國學研究院的主任。朱自清這時任教於中文系併兼系主任,劉崇?則是歷史系的教授和系主任。後來作了雲南大學校長的熊慶來先生,當時則是算學系的教授兼系主任,其他的名師如葉企孫、陳岱孫也都身居要職,他們當時的照片看上去年紀都不大,好像都在三十歲左右的樣子。於是我就想我怎么就沒有早生那么百八十年?就算不能在清華當個教授,去清華當個學生還是可以的吧?後來梅貽琦所說的“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也”,可謂淵源有自。

轉眼到了1928年,清華學校鳥槍換炮,改稱國立清華大學,光聽名字就氣派了很多。不過,國立清華大學可不光是名字聽起來氣派,雖然在此之前的清華學校幾經曲折,甚至有幾位校長竟然為學生所驅趕,連首任國立清華大學的校長羅家倫也不能逃脫這樣的命運。不過平心而論,羅校長氣魄極大,於清華之奉獻在清華校史上亦有舉足輕重之位置。羅校長在接管清華之初即強調師資之重要,他說:“要大學辦好,首先要師資好,為青年擇師,……必須以至公至正之心,憑著學術的標準去執行。”

……