簡介

蔡文姬

蔡文姬主創人員

編劇:郭沫若

導演:焦菊隱

設計:陳永祥,宋垠,鄢修民,方堃林

復排導演:蘇民,唐燁作曲:金紫光,傅雪漪,樊步義

復排作曲:張維良

演員:徐帆,顧威,濮存昕,鄒健,張志忠,徐月翠,王濤,夏立言,趙鴻英,王剛,張福元,魏小軍,毛俊傑,郭奕君,苗弛

創作背景

蔡文姬墓

蔡文姬墓郭氏在其《〈蔡文姬〉序》中,曾經有過非常明白和確切的說明。據他自己說,目的有二:第一、通過寫蔡文姬這個人物,宣洩自己一種特定的感情。第二、通過寫曹操這個人物,替曹操翻案。另外,郭沫若寫作《蔡文姬》的動機還有一點,並沒有自我說明。但從其創作傾向上來看,是非常醒目的。這一點,就是歷史為現實服務,通過《蔡文姬》來增進今天的民族團結。

郭沫若又是怎樣來寫《蔡文姬》的呢?郭氏在其《〈蔡文姬〉序》中,對此也說得非常肯定。這可以歸結為兩點:

第一,忠實於歷史。“我在寫作中是儘可能著重了歷史的真實性。”第二,不聯繫現實。“我沒有絲毫意識,企圖把蔡文姬的時代和現代聯繫起來”。

藝術特色

蔡文姬畫像

蔡文姬畫像郭沫若是歷史學家,具有廣博的歷史知識,也具有歷史學家嚴謹的治學態度。在《蔡文姬》中,重要的人物和事件都有歷史依據,如曹操、蔡文姬、董祀。如曹操的事功,文姬歸漢的故事,以及圍繞這些人物和故事發生的矛盾衝突及消解,大都有歷史依據,某些細節,如事件的背景、舞台設定、家庭布置、案頭裝飾等等,大都符合歷史真實。而在曹操這一形象塑造上,不僅顯示了郭沫若廣博的歷史知識和求真的態度,而且突出地表現了他力排世俗雜議、恢復歷史本來面目、追求歷史真實的勇氣。因為長期以來,曹操都被看作白臉奸臣,奸詐、殘暴、多疑、自私,似乎已成定論。郭沫若創作《蔡文姬》就是為曹操翻案,肯定他是一個了不起的政治家,具有許多好品性的丞相。

作為一個深解藝術規律的劇作家郭沫若當然知道自己是在寫劇本,而不是進行歷史考證。他尊重歷史,又不拘泥於歷史事實,在符合歷史真實的前提下,大膽地進行藝術想像和虛構,用以彌補歷史事實的缺環和不足,加強戲劇的藝術效果。他為此煞費苦心,付出極大勞動。他的虛構和想像,彌補和加強,,都力求符合藝術規律:人物行為符合性格發展的邏輯,矛盾衝突及轉化符合特定的情勢和人物之間的關係,情節發展是人物性格和矛盾衝突的必然。如第一幕,曹操派人帶重金要將蔡文姬贖回漢朝,“文姬歸漢”的矛盾就此展開,左賢王面臨家庭破敗、妻離子散的局面,暴怒異常,揚言殺人,文姬本人也面臨“走”還是“留”的重大抉擇,舉棋不定。作者特意安排蔡文姬與董祀“私下”談話,以了解曹操的真實動機。董祀向蔡文姬宣傳曹操的文治武功,規勸蔡文姬從國家利益出發,捨棄兒女家庭,繼承先父的遺志續修漢書,為中華民族文化的發展和漢朝與匈奴和好做出貢獻。結果,不僅蔡文姬心悅誠服,左賢王也釋盡前嫌,贊成文姬歸漢。這樣安排情節、解決矛盾,當然是無中生有,但符合人物性格發展邏輯和情節發展規律,讓人感到自然合理,真實可信,似乎歷史上確曾發生過這樣的事情,或者說歷史事件就是這樣發生的,也只能這樣解決。郭沫若在歷史事實基礎上實現了歷史真實與藝術真實的統一。

作品分析

蔡文姬與曹操

蔡文姬與曹操《蔡文姬》有故事情節,而且從塑造蔡文姬的角度看,有一個比較完整的發展過程:歸漢——歸漢途中——歸漢以後,比較圓滿,也比較曲折,符合傳統意義上的情節律;但從另一方面看,卻又沒能很合理地安排發展和高潮,作品一開始就將蔡文姬推到尖銳的矛盾之中:曹操派使臣贖回蔡文姬,她面臨“去”與“留”的重大抉擇,矛盾衝突由外及內全面爆發,但抉擇之後,情節發展趨於平緩,矛盾衝突不再尖銳,雖然也有人命關天的大事,但這一切與蔡文姬已經沒有太大的關係,其性格也已經失去光彩。另外,作者的意圖是為曹操“翻案”,曹操應該是主要人物:蔡文姬也很重要,但從整體構思上看,她屬於“情節”人物,因為“文姬歸漢”只是替曹操翻案的一個“事件”,寫蔡文姬是為了突出曹操,歌頌曹操。作品的前三幕把蔡文姬置於矛盾鬥爭中心,而讓曹操幕後“操縱”,這樣安排固然很藝術,但蔡文姬的“戲”有了,曹操的“戲”卻被擱淺。後兩幕讓曹操出場,正面描寫他“兼聽則明”的平民丞相風範,但已屬於強弩之末,沒有精彩的戲可寫;而在戲劇作品中,沒戲,人物就很難堅挺起來。因此,從塑造曹操這一形象的角度看,情節是不很完善的。

《蔡文姬》的情節圍繞兩個中心發展,對曹操先“虛”後“實”,對蔡文姬先“重”後“輕”。從理論上說這樣安排很藝術,但戲劇性、情節律卻因此受到影響,並且人物也受到一定程度的影響:前面虛寫曹操有“隔靴”之嫌,後面“淡化”蔡文姬的戲,人物形象也被淡化。

《蔡文姬》

《蔡文姬》延伸閱讀

導演的話

現在的年輕演員能遇到這樣的一個劇本,這樣的一次演出是很幸的事。近年來很少見到這樣的戲了。郭老給我們留下了一齣好戲。

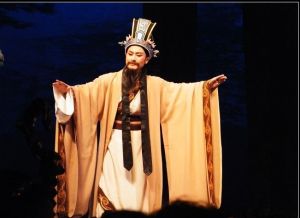

《蔡文姬》劇照

《蔡文姬》劇照所謂翻案戲不是為曹操翻案的問題,是怎樣把蔡文姬,這么一個中國家喻戶曉的才女的生平故事裝進郭老的靈魂。所以郭老說:‘我就是蔡文姬’。郭老把自己抗日戰爭前夕捨去了在日本的妻子和孩子,隻身一人跑回祖國參加抗戰的經歷,和蔡文姬回到漢朝續寫《漢書》的兩件事情合二為一。所以他就是蔡文姬,蔡文姬就是照著他寫的。當時,郭老寫這個劇本時是老淚橫流,投入了極大的感情。我們今天的演員能夠演上郭老當年投入這么大的感情創作的戲真是非常幸福的。

這部劇的(首排)導演焦菊隱先生是北京人藝的總導演。在他的領導下,劇院用了將近十年的時間,形成了北京人民藝術劇院獨特的話劇實現民族化道路的理想境界。能夠做出這樣的成績在國內劇團中是少有的。話劇《蔡文姬》和《茶館》就是他的兩部傑出的代表作品。

《茶館》現在已經是聞名世界的作品了,而《蔡文姬》還沒有。的確《蔡文姬》出國是很不容易的。因為就郭老的劇本翻譯成外文,本身就是一件非常難的事情。但是我們作為中國人,把郭老文白雜柔的語言放在舞台上,當作今天的國語來說,還要說的有文化,這也是很不容易的。所以我說演員遇到這樣好的劇本和導演是幸福的,希望他們能夠抓住這個機會為劇院保留一個好的劇目。為觀眾貢獻一個好的劇目。而自己則通過這部好戲來進一步提高自己舞台表演的藝術水平。

話劇和傳統戲曲的融合

1959年郭沫若創作《蔡文姬》,在歷史唯物主義創作觀念的指導下,作者重新思考、認識和評價中國歷史上的重要事件和人物,從而賦予了“文姬歸漢”故事以全新的詮釋。全劇的舞台面貌大磅礴、生動感人。

《蔡文姬》劇照

《蔡文姬》劇照作者在《蔡文姬》序中聲明:“我寫蔡文姬的主要目的就是要替曹操翻案……著重歌頌曹操的愛惜人才。”同時,作者在蔡文姬這個人物身上傾注了自己對祖國的深厚感情,把自己的體驗融化在劇作中,曾說:蔡文姬“拋兒別女,一心以國事為重”,與他1937年回國時的“別婦拋雛斷藕絲”的感情是相通的。1959年5月21日,北京人民藝術劇院首演《蔡文姬》,導演焦菊隱,朱琳飾蔡文姬,刁光覃飾曹操,藍天野飾董祀,朱旭飾左賢王。

話劇《蔡文姬》不論從舞台演出的流暢、和諧、完整所體現出來的詩意化和人物的鮮明個性,還是從舞台美術設計的恢弘場面以及精緻漂亮的服裝製作中,都可以看到導演焦菊隱先生的“創新”精神,即他為實現話劇民族化而吸收傳統戲曲的藝術手法,恰到好處地融入到話劇創作中去的藝術美學追求。

上世紀50、60年代掀起的學習戲曲的熱潮,它所面對的仍是“中國話劇要有鮮明的民族風格”的課題。戲劇家從理論上認識到話劇學習戲曲不是讓話劇像戲曲,而是為了豐富和發展話劇的觀念和手法以使其更具民族色彩;認識到話劇學習戲曲不能照搬其外在形式,而應著重把握其美學精神和創造原則;認識到話劇學習戲曲要從表現生活和話劇的特點出發,使戲曲“化”為話劇的東西以加強話劇的藝術表現力。焦菊隱導演的《蔡文姬》和《茶館》、金山導演的《紅色風暴》、蔡松齡導演的《紅旗譜》等話劇都是成功的創造。焦菊隱在進行話劇民族化的探索中,主張“一戲一格”,每出戲各具特色。在《蔡文姬》中,他將戲曲的程式用來塑造話劇人物,避免了生搬硬套,對戲曲美學的運用,也顯得得心應手,使這齣戲盪氣迴腸,詩意盎然。

然而這次探索中也出現了“戲曲化”等偏差,尤其是因為受左傾思潮影響而缺乏對現實表現的現代化意識,因為閉關鎖國而缺少對世界戲劇的廣泛借鑑,從而在相當程度上又造成這時期話劇藝術創造力的萎縮。