簡介

《茅山志》

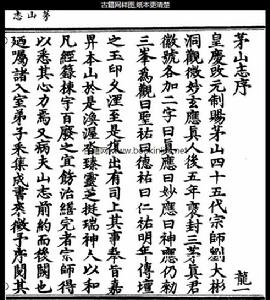

《茅山志》《茅山志》原為十二篇十五卷,收入《正統道藏》洞真部記傳類析為三十三卷。題上清嗣宗師劉大彬造。劉號“玉虛 茅山志子”,錢塘(今浙江杭州)人。元至大四年(1311)襲教,為茅山宗第四十五代宗師。自云:“大彬登壇一紀,始克修證,傳宗經籙。又五載,而成是書。”但據泰定四年(1327)玄教大宗師吳全節序:“是書前後凡二十年始成。”則此書或非一時一人所造。錢大昕《元史·藝文志》著錄張天雨《茅山志》十五卷。張氏為元末茅山著名道士,撰有《山世集》《碧岩玄會錄》《玄品錄》《老氏經集傳幽文》《尋山志》等。至治二年(1322)主茅山崇壽觀,正是《茅山志》修撰之時。

因此陳國符認為:“蓋此書實即張天雨所修,劉大彬竊取其名而已。”不無根據。此書成於元泰定元年(1324)。此前,已有若干茅山志書,但甚簡略。北宋《崇文總目》著錄《茅山新小記》一卷:嘉佑(1056~1063)中,陳倩知句容縣,曾校修《句曲山總記》;南宋紹興二十年(1150),南豐人曾恂和茅山山門都道正傅霄又重修《茅山記》四卷。所書“山水祠宇,粗錄名號而已;考古述事;則猶略焉。”《茅山志》即據舊志增修編纂而成,於元泰定天曆(1324~1329)間刊行。元末板毀,明永樂元年(1403)重刊。成化二年(1466)板復毀,六年重刊。《四庫全書總目》地理類存目著錄之浙江孫仰曾家藏本,亦十五卷,系嘉靖二十九年(1550)玉晨觀刊本,續入明事,已非元刊本之舊。

內容概要

《正統道藏》所收,系據元刊本(只另行分卷)。前有趙世延、吳全節、劉大彬三序,略述撰志之緣起及此書之概要。

卷一至卷四《誥副墨》,錄歷代詔誥,並附表奏(漢詔誥當是六朝人偽撰)。卷五《三神紀》,記三茅真君(茅盈、茅固、茅衷)世系及事跡。將“傳”升為“紀”,意在抬高三茅及上清派地位。卷六、七《括神區》,敘茅山地理形勝和自然景觀,賦予其道教人文色彩。卷八《稽古篇》,稽考仙真、道士之遺蹟。卷九《道山冊》,著錄茅山道書目。卷十至十二《上清品》,記茅山宗所尊仙真及祖師之譜系印傳記。卷十三、十四《仙曹署》,記茅山神仙宮府。卷十五、十六《采真游》,記隱遁茅山之著名道士和隱士的事跡,計百四十一人。所記詳略不等。卷十七、十八《樓觀部》,記茅山宮觀(附廟)二十五處,山房庵院若干處。卷十九《靈植檢》,記茅山神芝奇藥、名花異卉。卷二十至二十七《錄金石》,集錄梁、唐、宋、元諸碑銘,大都錄碑文,少數隻列碑目。卷二十八至三十三《金薤編》,錄齊、梁、唐、宋、元人詠茅山之詩及著作。以上《誥副墨》《錄金石》二篇是研究上清派茅山宗以及茅山上層道士與歷代封建統治者的關係的第一手資料。其中反映了梁、唐、宋三代茅山宗的鼎盛及至元朝猶久盛不衰的歷史事實。《三神紀》《上清品》和《仙曹署》列述茅山宗神靈仙曹體系。《上清品》又記歷代嗣派宗師生平事跡,除魏華存以外,大多以《真誥》和歷代碑銘、文札等當時資料為據。《采真游》記述部分下層道士的活動;所采棲遁茅山之道士且不限於茅山一宗(例如其中臚列了南朝時張天師九、十世孫若干名)。

價值

在黃澄傳中還提及北宋徽宗以前,“三山經籙各嗣其本宗。先生(黃澄)請混一之。今龍虎、閣皂之傳上清畢法,蓋始於此”。這些對於了解茅山宗乃至道教各派的活動以及傳承制度等,均有重要的參考意義。《括神區》《稽古篇》和《樓觀部》敘述到元代為止的茅山人文地理沿革和宮觀庵院建置;後二篇補充了《真誥》等書之缺載。《靈植檢》對於茅山藥材的形狀、性味和藥用價值,均有較翔實的記錄,有的還備述炮製方法,名木異卉則指出其所植之處,具有較高的科學價值。

此外,《道山冊》對於考察唐宋茅山宗文獻有著特殊意義,《金薤編》則具有文學史資料價值。

此志在體例上也有一些值得注意的特點。如一事可歸於數類,則著互見,此略則彼詳,並注“見某篇”或“事見某篇”。若所本之書有詳細敘述,亦加注云“詳具某書”或“事見某書”。由於內容豐富,編排得當,故在道教名山諸志中占有突出地位,甚為道教徒和學者們所重視。此外,又有清康熙十年刊本《茅山志》十三卷,題“郁岡真隱笪蟾光審編”。光緒三年曾重刊。陳國符說:“是志刪節劉志而紊其條貫,除稍增輯明清文獻外,無可取者。”