簡介

《良友畫報》

《良友畫報》《良友》畫報是中國現代新聞出版史上第一本大型綜合性畫報,始終尊奉弘揚中華文化為宗旨,以圖文並茂、雅俗共賞的形式實錄見證了中華歷史的嬗變、社會的改革和文化的流變,鐫刻下華夏民族的心路歷程。從創刊至今,《良友》的足跡遍及全球的華人地區。凡有華人的地方,就有《良友》。2006年,時值《良友》畫報創刊80周年之際良友圖書公司齊集了1926-1945年間出版的172期《良友》畫報及2期特刊,重印製作成合訂本並開發出一系列衍生產品。

作為良友國際發展集團的支柱之一,主要提供行銷諮詢服務、媒體關係維護、企業公關活動以及企業形象策劃等。其服務的客戶包括Cisco、Emerson、Epson、Acer、夏新、聯想、英邁以及RicaLewis等各領域的國際著名公司和國內領先企業。

編年記錄

第一期以影星蝴蝶為封面,彩色套印,開中國刊物以名媛為封面的先河。同年11月出版第一個特刊《孫中山先生紀念特刊》,共55頁,200幅照片。

創刊人兼第一人總編輯伍聯德,後因業務繁忙,不能全心主持編務,第4期後將編務委託於周瘦鵑,因周不擅畫報業務,遂聘請當時正在齊魯大學讀書的青年梁得所主持,梁會作畫、擅攝影,文筆亦佳,1927年接任總編後力圖革新,兩年內畫報月銷量達4萬餘份,發行全球,號稱凡是有華人的地方就有《良友》畫報。梁得所當了8年主編後另起爐灶,離開《良友》。

1930年3月改為影寫凹版印刷,質量大為提高,這年8月,第50期篇幅增加至42頁,並有3頁五彩頁。

1938年1-3月因抗戰爆發遷往香港。1939年2月在上海復刊。

1941年9月被日軍查封。

1945年一度復刊,後因股東分歧而停刊。

1954年伍聯德又在香港復刊,1968年停刊。

1984年《良友》再次復刊,但已遠非從前。

雜誌定位

中華歷史見證錄

《良友畫報》

《良友畫報》在科技落後、信息匱乏的上個世紀二、三十年代,《良友》的創刊無疑給讀者帶來劃時代的震撼。《良友》率先採用銅版印刷的畫頁,既展示了叱吒20世紀中國政壇風雲人物的英姿丰采,如孫中山、蔣介石、馮玉祥、張學良,以及毛澤東、朱德、周恩來等等;又勾描出歷史長流的大幅畫卷。在動盪變幻的大時代里,《良友》曾出版<孫中山紀念特刊>、<北伐畫史>、<日本侵略東北>、<甲午戰爭>、<九一八事變>、<抗日畫史>等數十本特刊,用圖文忠實地記錄了震撼歷史的瞬間。1932年,《良友》開歷史先河,組織攝影隊踏遍祖國山河,製作了一本輯錄有二千多幀珍貴圖片的《中華景象》,讓全世界目睹神州大地的民情風貌,真正深入地認識中國的博大。誠如時任中央研究院院長蔡元培所言:“其目的遠大,實堪稱讚。”

倡導新文化生活

在倡導新思想、新文化上,《良友》引領了現代最進步前衛的思潮。名重一時的文壇碩彥如魯迅、老舍、郁達夫、冰心、林語堂等等,都曾親自為《良友》執筆,其才華激情,文采辭章,迄今為人傳誦。從蜚聲海內外書畫家的揮毫潑墨,到歷史哲人的深刻思索;從馳騁體壇的名將,到戎馬生涯的軍人;《良友》更囊括了各界享譽盛名的華人精英,或自述拼博奮鬥的人生之旅,或為民族振興和國人覺醒而吶喊,留下永不磨滅的歷史篇章。

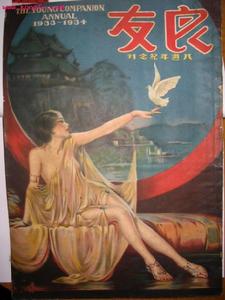

在推介新生活、新時尚上,《良友》樹立了別具一格、不落俗套的時尚寶典形象。從創刊號封面上款款柔情的影星蝴蝶開始,不同時代的紅顏艷影都向《良友》讀者展現了開風氣之先的潮流時尚。同樣是劃時代的新生產物,《良友》推動當年正值萌芽階段的中國電影工業更不遺餘力。報導的電影專題包羅萬象、兼容並蓄,可謂融古今中外為一爐。

兼容並蓄 引領潮流

正如評論家李輝指出的:“《良友》的風格更在她在官方與民間、政治與文化、文字與圖片、高雅與流行之間找到了巧妙的契合點。”故此,《良友》不僅是緊貼時局的,還是閒適的;不止於弘揚傳統文化,還是先進前衛的;不單單站在新文藝的前哨,而且對電影、時裝等大眾文化也引領潮流;不獨是喝中國奶水長大的,更兼具國際視野。印在紙上的《良友》是平面的,而《良友》突顯的精神卻是多面的、立體的、豐富的。

影響及評價

《良友畫報》

《良友畫報》1926年2月15日,上海街頭。來往行人從報童手中好奇地接過一份從未見過的刊物,封面是日後紅極一時的女影星蝴蝶。其中有大量高質量的照片配上精練的文字,內容涉及新聞和生活的方方面面。除了在這些叫賣的孩子手裡,沒有任何書店或郵局可以買到它,儘管如此,畫報首期卻售出7000份--這個當時來說相當可觀的數字。在以後的近20年中,這本叫做《良友》的雜誌逐漸成為整個上海、中國乃至世界華人界最受歡迎和最具影響力的畫報。

第一本大型綜合性畫報

《良友》誕生之時,整個世界出版界尚無一本類似的圖片刊物。1936年,當美國的《生活》畫報自詡為大型綜合畫報的創始者時,《良友》早已在世界華人圈中風行十年之久。而《生活》的創刊宗旨中所說“大型的,以圖片為主的,便宜的大眾刊物。”恰好是對《良友》最好的概括。身處讀圖時代的現代人再度翻開《良友》,不能不嘆服於其超前的出版理念。

極具可看性和史料性的內容

二十世紀二三十年代的上海,是一座令所有人心馳神往的城市,她是遠東最耀眼的一顆明珠,她的氣質如同這個城市的女子一樣變化多端。而《良友》便是一張集中了這諸多氣質的上海的“面孔”:風光旖旎的都市建築,歌舞昇平的都市生活,紅極一時的中外明星。翻開《良友》,彷佛時光倒流,回到那搖曳生姿的舊時上海。

然而《良友》的目光不僅僅限於上海:二十世紀二三十年代的中國,新舊制度交替,新舊觀念激烈碰撞。《良友》用寬廣的視角為讀者展示各地風土人情,不遺餘力地介紹舶來的新事物;二十世紀二三十年代的世界,戰爭形勢錯綜複雜,變幻莫測。《良友》以迅捷的反應速度報導各國最新的政治局勢、風雲一時的國際人物。

《良友》的內容幾乎囊括了現代雜誌關注的所有門類:時政、電影、戲劇、藝術、娛樂、時尚、人物等,這種兼容並包的形式在今天看來仍然極具可讀性。同時經過80年的歲月沉澱,雜誌的圖片也已成為寶貴的第一手研究資料。在《良友》里,人們看到的是一幅包羅萬象的社會風情畫卷——戰爭與和平、生活與藝術,點點滴滴,都印照在《良友》那些歷久彌新的圖片之中。

高度國際化的刊物

八十年前的中國上海,有著令現代人難以想像的開放。《良友》憑藉這個優勢,在創刊之後短短几年之中不僅迅速在全國打開了市場,其發行更是遍布世界各地,包括美國、加拿大、蘇聯、澳洲、日本、德國、菲律賓、土耳其、西班牙、埃及、義大利、法國、英國、智利、阿根廷、哥倫比亞、秘魯、古巴、墨西哥、婆羅洲、蘇門答臘、馬來群島、暹羅、緬甸、安南、印度、波斯等國家和地區。凡有華人的地方,便有《良友》的蹤跡。這是一本真正的國際化刊物。

一般的西方年輕人只會把上海當作一個開發中國家的新興城市,而在一些年長者眼中,她就像是一座載滿貨物的沉船,消失多年之後,在水面上重新冒出閃亮的桅桿。她承載的貨物是一種記憶,關於那個國家,關於那個時代,關於那樣一個世界。而《良友》就好象是上海的記憶,隨著一個時代的模糊與遠去而顯得越發珍貴。因為它用最直接的手段,把那艘老船最光輝、最迷人、最誘惑的一面留存了下來。

國內畫報

| 畫報是以刊登圖畫和照片為主的期刊或報紙,本期任務讓我們來盤點國內的這些畫報。 |