簡介

《耶穌像》

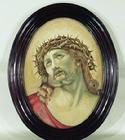

《耶穌像》1915年,在巴拿馬世博會上,一幅耶穌肖像作品引起了西方人的注目。那不是西方人熟悉的油畫肖像,卻有著油畫擅長呈現的透視與凹凸感,而肖像中所透出的絲絲細膩與獨特的神秘感又是油畫所不能賦予的。

這是一幅刺繡《耶穌像》,作者叫沈壽,百年前她已是人們眼中的“繡聖”。

特色

《耶穌像》以油畫為範本,人物神色微妙,表情複雜,繡了5個多月。為追求盡善盡美,用色多達一百多種,劈絲之細達七分之一絲。針法更是前無古人,以“旋針”為主,配合多種針法,把耶酥為拯救萬民毅然赴義的神情,溢於繡面。最為絕妙之處為耶穌的雙瞳,若憂若戚,加之飄然的捲髮,細膩豐滿的膚感,可謂栩栩如生。

《中國工藝美術》1982年第一期創刊號刊登了《耶穌像》的照片。有關專家通過多方考證,在當年的獲獎名錄上查找到沈壽的獲獎情況。據曹女士介紹沈壽的這幅真跡目前收藏在南京博物館內。

耶穌像被譽為“神針”

這幅在巴拿馬世博會上獲得金獎的《耶穌像》高54.8厘米,寬39.4厘米,被世人譽為“神針”。其絲理之協調、顏色之豐富、針法之巧妙無不令人驚嘆。作品從西方名畫《荊棘冕冠》中選取耶穌的頭像,描繪了耶穌蒙難的故事。圖中耶穌頭戴荊棘冕冠,額頭被荊棘刺破,血液下淌,皮膚蒼白,兩眼向上翻視,痛苦而悲壯地注視著上帝的所在。

沈壽得到繡稿後精心設計了刺繡方案。絲理歷來是施針的第一步,《耶穌像》絲理運用的絕妙之處在於沈壽突破了過去單向排列絲理的傳統繡法,而是根據人體的肌理生長方向定位,增強了質感和立體感。同時,對絲理的處理需要估計在不同角度欣賞時因折光帶來的影響,而融入油畫特色的刺繡作品更需考慮到這一點。《耶穌像》的絲理布局無論從哪個角度欣賞,人物的前額始終光潔、鼻子始終挺拔,耶穌的頭髮和鬍鬚更是因絲理而靈動變化,頭髮捲曲富有層次、鬍鬚則蓬鬆飄逸。

《耶穌像》豐富的顏色至今為世人稱道,此繡品所用絲線顏色竟多達110多種。為了表現油畫的渾厚和立體感,沈壽創造性地採用了拼色法(即幾色同穿一針眼)和鑲嵌法(即先虛鋪後逐步嵌密)以滲入更多的色彩,使得《耶穌像》的顏色千變萬化。

正如沈壽所稱“針法有定也,針法之用無定也”,在《耶穌像》中,沈壽創造了旋針、虛實針,因物施針,恰到好處。如繡刺眼睛,眼球用旋針加用極細的線、細緻的針腳表現球體的立體感,眼白部分用虛實針,接近瞳仁也是球體突起部位則虛,近眼角和下眼瞼處漸密,表現了眼睛透亮的質感。又如繡刺耶穌的頭髮、鬍鬚則靈活多變地把施針、必針、接針、套針融合在一起,突顯了發質的鬆軟和彈性。

創作意識是沈壽作品的精髓。如耶穌眼睛高光點的留白利用底色,就是她的獨創與妙用。沈壽同時運用了美術領域的色彩學、透視學以及醫學方面的解剖學,創造了永載史冊的仿真繡。《耶穌像》便是仿真繡中的代表作。

沈壽臨終猶念耶穌像

沈壽

沈壽在沈壽彌留之際,為了讓她再看一眼自己的畢生心血,張謇派人趕赴紐約將《耶穌像》護送回南通。然而,當這件繡品還在歸途之中,沈壽卻於1921年6月18日(一說為8日)溘然去世,終年不足48歲。此時已年近七旬的張謇撲倒在沈壽的遺體上老淚縱橫,並一氣呵成寫下了《惜憶四十八截句》。

沈壽曾遺言將自己的仿真繡精品贈給由張謇創立的南通博物苑,民國年間,這件作品曾被陳列在南通博物苑南館正中最顯目的地方。由於南通博物苑遭到盜賊的光顧,繡品險遇不測;加上時局變化,日本侵略者多次對南通狂轟濫炸,南通博物苑負責人不得不將主要藏品連同沈壽遺作提前轉移,並存入上海金城銀行的保險柜。抗戰勝利後,張謇後裔擔心《耶穌像》久藏保險柜中會朽腐,便及時取出,以後又隨身攜帶至香港,妥加保管。

張謇後裔久有將沈壽的仿真繡精品獻歸祖國的心愿。1986年4月27日,江蘇省人民政府在南京隆重舉行了張謇後裔獻歸沈壽繡品的儀式。如今,《耶穌像》和其他刺繡精品長期在南京博物院藝術館織繡廳中展出。