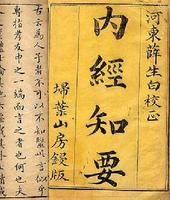

書籍信息

書名:立齋外科發揮

作者:薛己

朝代:明

年份:公元1368-1644年

序

醫家內外科實相表里,惟小兒為難治,故謂之“啞科”。雖瘡瘍為有形之症,然亦必先審乎賦,移於所感,是故人有老少強弱之等,而脈亦有盛衰虛實之異。故療病治瘡瘍者,皆當先辨其有餘、不足,而為主客、緩急之施則善矣。其見於東垣、丹溪、河間、仲景之論,可考而知也。吾切嘆夫世之庸醫,未嘗讀書明理,以瘡瘍試方藥,而遂誤人者,不少也。嘗見南京判院薛君《外科心法》,精當切要,可傳,而許其有扶困起廢之仁。一日,持是編以告余先君,子欲以隨治驗方萃以成編,庶克濟人,且以自驗其力。余承先意,乃今分症異,欲而錄其既驗者,尤致詳於有餘不足之辨,而為虛實主客之宜。欲鋟諸梓以傳,庶有便於窮鄉下邑之無名醫者,不獨自驗而已也。少宰蒲汀李公嘗見之,標曰∶《立齋外科發揮》,子盍敘之。余惟君子不忘乎親,不私其有。夫不忘其親之謂孝,不私其有之謂仁,孝則仁,仁則公,公則溥。君之是編,其真君子之用心哉!吾儒以推己及物求仁,而欲措天下於仁壽之域。是編之行,於人必大有濟,故為之敘,以推展而傳之。

相關摘要

[卷一] 腫瘍(謂瘡瘍未出膿者)

腫高痛脈浮者,邪在表也,宜托之;腫硬痛深脈沉者,邪在內也,宜下之;外無腫,內拘急,或頭痛者,邪在表也,宜散之;大痛,或不痛者,邪氣實也,隔蒜灸之,更用解毒;煩躁飲冷,痛脈數者,邪在上也,宜清之;惡寒而不潰者,氣實兼寒邪也;宜宣而補之;痛發熱,汗多大渴,便秘譫語者,結陽證也,宜下之;不作膿,或熟而不潰者,虛也,宜補之。一男子胸患癰,腫高痛,脈浮而緊,以內托復煎散二劑,表證悉減;以托里消毒散,四劑而消。一男子腹患癰,腫硬愈悶,煩熱便秘,脈數而實。以黃連內疏湯,一劑少愈;以黃連解毒湯,二劑頓退;更以金銀花散四劑,出水而消。一男子患腿痛而不腫,內亦便利調和,用托里榮衛湯數劑而消。一婦人項患毒,痛發寒熱。以荊防敗毒散,二劑少愈;以小柴胡湯,加連翹、牛蒡子 、桔梗,四劑而消。一男子肩患毒,痛飲冷,煩躁便秘,脈數而實。以清涼飲二劑少愈;以金銀花散四劑悉退;又以十宣散,去桂加天花粉、金銀花,數劑,瘡頭潰而痊。一婦人臂患腫,惡寒不作膿。以十宣散六劑而潰;以托里散數劑而瘳。一男子患癰,腫硬疼痛,發熱煩躁,飲冷,脈沉實,大便秘,乃邪在髒也。用內疏黃連湯疏,四劑而消。一男子內股患毒,腫硬痛甚,不作膿。隔蒜灸五十餘壯,勢退七八;以仙方活命飲,四劑而膿成;用十宣散,六劑膿潰而愈。凡瘡大痛,或不痛麻木,灸最良。一婦人臂腫,未成膿,飲食少思,遇勞作痛發熱。以補中益氣湯二劑,痛少止;以補氣血健脾胃藥而消。一男子素弱,胸患癰,飲食少而倦。以六君子湯加芎、歸、黃,膿成,針之;更以托里藥而愈。一婦人脅患癰,未成膿,惡寒脈緊。以十宣散加柴胡二劑,表證悉退;更以托里散數劑,膿潰而愈。一婦人臂患毒腫硬,咽喉壅塞,四肢逆冷,發寒熱。以五香連翹湯二劑,頓愈;以瘡科流氣飲四劑而消。一男子臂患癰,脈弦緊有力。以白芷升麻湯二劑頓退;又二劑而消。一婦人肩下患毒,脈弦緊。以白芷升麻湯二劑,表證已退;更以托里藥潰之而愈。一男子臂患癰,不作膿。灸以豆豉餅,及飲托里藥三十餘劑而潰,又月余而瘳。一男子膿熟不潰,予欲針之,補以托里。彼不信,乃服攻毒藥,及致噁心少食,始悟而用針。更以六君子湯,加藿香、當歸四劑,稍可;再以加味十全大補湯,數劑而斂。凡瘡膿熟,不行針刺,膿毒侵蝕,輕者難療,重者不治。老弱之人,或偏僻之處,及緊要之所,若一有膿,宜急針之,更以托里,庶無變證。一男子患毒作痛。服寒涼藥,痛雖止而食愈少,瘡亦不潰。以六君子湯而食進,再以托里藥者,以溫熱之劑散之。因風而痛者,除其風。因濕而痛者,導其濕。燥而痛者潤之。塞而痛者通之。虛而痛者補之。實而痛者瀉之。膿郁而閉者開之。惡肉侵蝕者去之。陰陽不和者調之。經絡秘澀者利之。慎勿概用寒涼之藥。況血脈喜溫而惡寒,若冷氣入里,血即凝滯,反為難瘥之證矣。一男子素弱,肘患腫。欲內消,服涼藥,反致作瀉少食。以二神丸及香砂六君子湯加肉豆蔻木堅固。次以行經活血藥佐之,參以經絡時令,使毒瓦斯外發,施治之早,可以內消。此內托之意也。又雲∶腫瘍內外皆壅,宜以托里表散為主。如欲用大黃,寧無孟浪之非?潰瘍內外皆虛,宜以補接為主。如欲用香散,未免虛虛之失。大抵癰腫之證,不可專泥於火為患。經雲∶營氣不從,逆於肉理,乃生癰腫。又雲∶形傷痛,氣傷腫,六淫七情,皆能致之。況稟有虛實,及老弱不同,豈可概用寒涼之藥?設若毒始聚,膿未作,勢不盛,庶可消。尤當推其病因,別其虛實,若概用寒涼藥,必致誤事。如膿將成,邪盛氣實,用消毒之劑,先殺其毒,雖作膿不為大苦,潰亦不甚。若就用托里,必益其勢。如膿將成不成及不潰,方用托里。膿成勢盛者針之,膿一出,諸證悉退矣。

附方

內托復煎散

治瘡瘍腫在外,其脈多浮。邪氣勝,必侵內,宜用此藥托之。地骨皮黃芩(炒)茯苓白芍藥(炒)人參黃(鹽水拌炒)白朮(炒)桂皮甘草(炙)防己(酒拌)當歸(酒拌,各一錢)防風(二錢)咀,先以蒼朮一升,水五升,煎。去術,入藥,再煎至二升,終日飲之。蒼朮渣外,再煎服。

托里消毒散

治瘡疽已攻發不消者,宜服此藥,未成即消,已成即潰,腐肉易去,新肉易生。如有瘡口,宜貼膏藥。斂即不用,切不可用生肌之藥。人參黃(鹽水拌炒)當歸(酒拌)川芎芍藥(炒)白朮(炒)茯苓(各一錢)白芷

內疏黃連湯

(一名黃連內疏湯)治瘡瘍腫硬,發熱作嘔,大便秘澀,煩躁飲冷,嘔心煩,脈沉實。此邪在髒也。急服以內除之,使邪不得犯經絡。黃連山梔當歸(酒拌)芍藥木香檳榔黃芩薄荷桔梗甘草(各一錢)連翹大黃(炒,各二錢)作一劑,水二鍾,煎八分,食前服。

作者

薛己著作

薛己著作薛己(1487~1559)中國明代醫學家。字新甫,號立齋。吳縣(今江蘇蘇州)人。父薛鎧曾為太醫院醫士。薛己自幼繼承家訓,精研醫術,兼通內、外、婦、兒各科,名著一時。正德元年(1506)補為太醫院院士,九年提為御醫,十四年授南京太醫院院判,嘉靖九年以奉政大夫南京太醫院院使致仕歸里。薛己治學極為刻苦,論著很多,除自著的《外科樞要》、《內科摘要》、《女科撮要》、《癘瘍機要》、《正體類要》、《口齒類要》之外,還有許多校訂書,薛己校訂書的特點,選注名著,附以己見,如他校訂有《婦人良方大全》、《小兒藥證直訣》、《明醫雜著》、《外科精要》等數十種。這些校本中不少附有醫案,以臨床驗證來說理法方藥依據。學術思想受張元素、李杲、錢乙等影響最大。薛己以外科見長。

薛己年幼時繼承家學,從其父學醫業,是一位臨床大家。於內、外、婦、兒、口齒、骨傷諸科,無不擅長,且在學術上能旁通諸家,可謂博學多才。在正德年間(1506~1521年),被選為御醫,選拔南京院判。嘉靖(1522~1566)年,又任太醫院使。當時,丹溪之學盛行,醫家多重視寒涼降火,克伐生氣,產生流弊。針對這種情況,薛氏根據前人的經驗及自己的潛心研究,自立一家之言,融東垣脾胃之說及王冰、錢乙腎命水火之說於一爐,重視先後二天的辨證,治療用藥倡導溫補,對後世溫補學派的產生與形成,頗有啟發。著有《內科摘要》、《外科發揮》、《外科樞要》、《外科心法》、《外科經驗方》、《癘瘍機要》、《女科撮要》、《保嬰金鏡錄》、《口齒類要》、《正體類要》、《本草約言》等,並對其父薛鎧的著作《保嬰攝要》、錢乙的《小兒藥證直訣》,王綸的《明醫雜著》、陳文中的《小兒痘疹方論》等加以注評。

治療經驗

1、隔蒜灸:適用於蠍、蛇、蜈蚣、狂犬咬傷的患者。用大蒜頭去皮,切成三文錢厚,安放在瘡口上,置艾炷灸之,三炷換蒜。如果瘡大頭多,將蒜搗爛攤患處,艾鋪其上燃燒,蒜敗再換。此法又可治一切瘡毒,尤以劇痛或不痛而麻木者為宜。

2、隔豉餅灸:以豆豉為末,唾津調和作餅如錢大,厚如三文錢,置患處;放艾炷灸之.豉餅乾即換。如果瘡口大則以嗽口水作餅,上鋪艾灸之,治療瘡瘍腫硬不痛及潰而不斂等症。

3、隔附子餅灸:以附子末唾津調和作餅如三文錢厚,置瘡上,用艾灸,餅乾則換,治體虛而瘡陷之症。

4、桑枝灸:以桑木點燃火焰,吹熄焰,以灸患處。該法可以拔毒止痛,接補陽氣。李時珍曾說:“桑木能利關節,養津液,得火則拔引毒氣而祛風寒,所以能祛腐生新。”

5、香附餅灸:以香附研末,酒調和作餅,上置艾炷作灸法。香附理氣活血,酒調後又以艾灸熏之,可促使氣血通達,用以治氣血壅滯之癰腫熱痛。

6、木香餅灸:以生地、木香為末,酒調為餅,上置艾火施灸。主治乳中結核,或因氣滯,或因風寒、挫閃而致氣血壅滯疼痛。

7、騎竹馬灸:令患者騎於竹桿上,桿由二人抬起,使足離地,然後以患者肘橫紋至中指端的長度,從尻部桿上貼脊向上量,盡處作一記號;再以患者中指橫紋作一寸,於記號處向兩旁各開一寸是穴,用艾灸各五七壯,主治一切瘡瘍,可使心火流通而毒邪得散。此衡量所取之穴在膀胱經膈俞穴附近,血會膈俞,心主血脈,故可瀉心火,理血分、而“諸痛癢瘡,皆屬於心”,故可治一切瘡瘍。

8、明艾灸法:用於因隔物灸而無效者,用艾直置於皮膚之上灸之,適用於元氣不足,積毒熾盛者。