資料

《立秋》海報

《立秋》海報導演:陳顒 查明哲

編 劇:姚寶瑄 衛 中

舞美設計:毛金鋼

燈光設計:盧衛東游小林

作 曲:王曉剛

晉劇指導:孫 昌

歷史顧問:張正明

演 奏:中國愛樂樂團民樂隊

演員:董懷玉 張治中 高菊梅 張晶龐艷 黎鳳來 於廣 傅維彬褚悅

演出單位:山西省話劇院

首演時間:2004年4月27日

情節

《立秋》

《立秋》《立秋》演繹的是晉商題材,它講述了豐德票號馬氏家族,在民國初年,時局動盪之時,面臨著生死存亡的考驗。總經理馬洪翰面對客戶擠兌、天津票號被燒、大批國內外借款不能收回的困境下,他恪守祖訓,循規蹈矩,誓死為豐德護碑守門,副經理許凌翔則主張革新,順應潮流,抓住機遇,將豐德票號融入現代銀行業的軌道。仁者見仁,智者見智,一場“銀行派”與“票號派”的紛爭在兩個情同手足的摯友間展開了。昌仁與瑤琴是許馬兩家因商業利益而聯姻的一對不幸兒女,瑤琴在繡樓上苦等昌仁六年,不料,昌仁留學回國之時,卻另有所愛。故事在一對對矛盾中展開,而一對對矛盾又將故事情節推上一個個高潮。衝突不斷,高潮迭起,動人心魄,意味深長。

主題

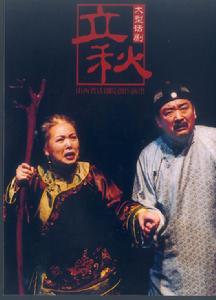

《立秋》海報

《立秋》海報《立秋》主題厚重,寓意深遠,生動地描述了豐德票號從內外交困、危機四伏直到徹底沒落的歷史瞬間,展示了晉商自強不息、誠信為本的精神操守,同時也反映了他們頑固保守的封建傳統思想。展現了傳統文化的合理性與保守性之間的重大差異。揭示了歷史轉變關頭和社會轉型時期,改革創新與因循守舊之間的矛盾衝突及其必然結局。宣揚的是勤奮、敬業、謹慎、誠信的價值觀念,倡導的是:“天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,生一日當盡一日之勤”的中華民族自強不息的精神。

《立秋》打破了以往影視戲劇作品僅歌頌晉商創業,和他們的商業道德的創作主旨,而是具有了明顯的反思性、批判性,較為客觀公正地對晉商興衰的歷史原因進行清醒的反思,同時又對其傳統精神得以肯定。其次,《立秋》沒有局限於歷史的視角,而是運用當代人的審美眼光去翻新歷史,在傳統重現的同時,又加入現代話語闡釋,具有了更深層次的意義。

命名

話劇以《立秋》命名,有其豐富的內涵和寓意。立秋,首先是一個時間概念,是自然氣候由熱轉涼的一個轉折點;它還關聯著歷史興衰,寓意著晉商由繁盛轉向沒落的深層含義;同時立秋在山西人的風俗中,是個祭祖的日子,這又涉及到了祖宗與後代、傳統與現代的歷史對話。《立秋》在展現豐德票號內外交困、危機四伏以至徹底沒落的歷史瞬間時,反映了他們頑固保守的一面,同時也展示了晉商自強不息、誠信為本的精神操守,展現了傳統文化的合理性與保守性,揭示了歷史轉變關頭和社會轉型時期,改革創新與因循守舊之間的矛盾衝突、及其必然結局。

特點

選題的把握開掘,是晉商最後的絕唱;劇名的立意,是面對收穫還是風霜的選擇;人物關係的糾葛,是親情在動盪歲月中的真誠再現;悲劇特質的確立,是將晉商靈魂與精神展示在悲壯的不可逆轉的時局之中;而一天時間,大院內相對封閉的空間,則是古典式創作規律在新形勢下的現實套用。

原型

日升昌

日升昌豐德票號總經理馬洪翰的原型是平遙日昇昌票號的老闆毛鴻翽。他是一個循規蹈矩的人,按老祖宗規矩行事,從未走出過娘子關,卻把票號管理得井井有條。而北京分號經理許凌祥的原型叫李宏齡,他長年闖蕩江湖,見多識廣。袁世凱主政後欲建國家銀行統一貨幣,曾兩次請日昇昌參與,均遭拒絕。第三次機會來臨時,李見多次書信未果,便聯絡全國各地200多名分號經理上書相勸,卻被毛誤認為逼宮,一怒之下將李辭退。李後來回歸故里做了教書先生,並以自己的親身經歷著寫了《山西票號興衰史》等書。

許昌仁的原型是大同豪門子弟李昌仁。李昌任留學日本,回國探親期間,目睹官府腐敗、經濟衰退、國運日下的慘景,並聞山西的許多礦山被清政府賣給了英國。返日後,他開始到處呼籲海內外學子護路、護礦,但滿清政府的腐敗無能讓他悲痛欲絕,最終留下三萬多字的遺書,以跳海自殺來驚醒國人。此事在山西引起震動,以山西大學部分學生為代表的一群愛國之士開始遊行示威,最終渠家的後代——山西大學首任校長渠本翹籌錢將礦權從英國人手中買回。

背景

2003年,中央開始在全國範圍內拉開文化體制改革的大幕,山西省出台了《山西省文化體制改革試點方案》,山西省話劇院等試點單位被推到改革的前沿。2000年至2004年,山西省話劇院經歷了建院50年來最為低谷的時期。從外部環境看,戲劇市場不景氣,話劇市場萎縮,就連“話劇之鄉”北京也不例外,全國省級話劇院團已多數陷入困頓,生存岌岌可危。從內部看,2000年底,省話債台高築,賬面上可供使用的資金僅有91元6角,職工靠政府下撥的60%的經費維持生活,劇院已經好久沒有排戲了,無戲可演,名演員大多外出搭班拍電影、電視劇去了,隊伍渙散,人心浮躁,走穴成風。

2002年歲末,話劇《立秋》的劇本開始進入他們的視野。在山西省委宣傳部的有力支持下,經過山西省內外專家和領導數十次研討,劇本先後9易其稿。作為山西省文化體制改革試點單位,山西省話劇院以創作演出話劇《立秋》為突破口,用精品生產帶動深化改革和創新機制,《立秋》艱辛的創作生產過程,就是山西省話劇院機制創新的破冰之旅。

創作

編劇姚寶瑄

編劇姚寶瑄姚寶瑄構思《立秋》的過程近10年期間,多次到山西常家、喬家、曹家、渠家、王家等大院深宅採風,翻閱大量歷史書,追尋晉商生活軌跡,最終將其融入劇中,使《立秋》顯得如此氣勢恢宏。姚寶瑄說,任何一部文學藝術作品,情是基座,也是紋飾,是主線,也是推力。為將嚴肅的思考與動人的情節糅合在一起,《立秋》採用嚴格的三一律,以同一時間(立秋當天),同一地點(晉商大院)和同一事件的發生(票號危機以及因此引起的許馬兩人道路衝突和瑤琴婚事的衝突)為主線,是古典式創作規律在新形勢下的現實套用。

2002年11月7日初稿問世,到2004年最終定稿,國內知名專家藝術家反覆論證,九易其稿,才有了經典《立秋》。

風波

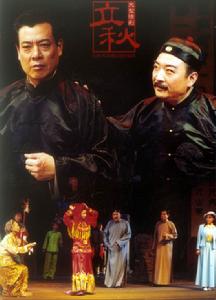

導演陳顒

導演陳顒2002年賈茂盛接到《立秋》劇本。研讀初稿,賈茂盛認定這是個好題材,能出精品。他先後往返北京數十次,請來了導演陳顒。開始陳顒以不了解晉商為由拒絕,在院長賈茂盛的再三邀請下,陳顒終於答應出任這部話劇的導演。2004年3月1日,在陳顒和編劇的努力下,經過四次大的修改,《立秋》定稿並定於2004年4月27日進行首演。2004年4月18日16時45分,山西省委宣傳部開一個新聞發布會,對外宣傳。在會上,陳顒講完第一段話以後,頭一歪,就在大家的熱烈掌聲當中,離開了人世。

之前査明哲一直在新加坡排演話劇《這裡黎明靜悄悄》。就在陳顒去世前兩天,査明哲應上海方面邀請回國指導越劇《何文秀》,其間正巧戲劇梅花獎頒獎典禮在揚州舉行,査明哲作為嘉賓出席。在那個典禮上査明哲收到馮憲珍給査明哲發來的簡訊,“陳老師昨天在太原排戲時突然去世。”査明哲臨危受命,連夜的就看劇本,看陳顒老師的導演本,看她在上面紅紅綠綠的筆記,記下來的眉批。然後在這裡面,一路揣摩著陳顒老師的意思。然後看了話劇的彩排,就基本上知道了陳顒對這部戲的思想立意的把握,包括藝術處理上、形式的一種把握。 在七天時間裡排出了《立秋》。話劇如期演出。

獎項

《立秋》先後榮獲第九屆中國戲劇節“首屆中國戲劇獎·優秀劇目獎”,第五屆全國話劇優秀劇目展演一等獎,2005—2006年度國家舞台藝術精品工程“十大精品劇目”獎,中宣部第十屆精神文明建設“五個一工程”特等戲劇獎,文化部第十二屆文華大獎和觀眾最喜愛劇目獎,並榮登首屆“中國文化產業品牌”榜,囊括了所有國家級重大獎項的“大滿貫